2006年6月に発売された初代の発売から実に20年近い歳月を経て、先日遂に待望のナンバリング続編「Titan Quest II」の早期アクセス版が発売されました。(参考:Steam、Epic Gamesストア)

本作は発売から3週間足らずで10,000件を超えるSteamレビューを得て、“非常に好評”を維持しているほか、僅か3日で30万本販売を突破し、多彩な新要素と改善を導入する早期アクセス運用のロードマップも公開されるなど、早くも今後の展開と拡張に大きな期待が掛かる状況となっています。

一方で、現行の早期アクセス版は日本語ローカライズが未実装で、前述のロードマップを見るに、対応はまだしばらく先らしく、プレイと購入に二の足を踏んでいる方もいらっしゃるでしょうか。

ということで、今回はタイタンクエスト特集の第5回として、遂に発売を迎えた「Titan Quest II」の早期アクセス版がどんな内容なのか、その概要や現行のDiablo-like系アクションRPGとは大きく異なる魅力をご紹介した上で、早期アクセス版のプレイに役立つ基本的な情報をまとめてご紹介します。

風光明媚なギリシャ神話世界の旅をゆったりと満喫できる「Titan Quest II」の魅力

これまでの特集でもご紹介してきた通り、「Titan Quest II」はいわゆる“Diablo-like”なアクションRPGですが、早期アクセス版のリリースに伴い、アクションRPGとしての方向性やトーンがはっきりと判断できるだけのコンテンツが遂に出揃ったことで、近年の主要な“Diablo-like”系アクションRPGと「Titan Quest II」の違いが一層明確になりました。

ディアブロ IVやPath of Exile、Path of Exile 2、Last Epochに象徴される現代の主要な“Diablo-like”は、ライブサービスやシーズン運用がベースにあり、ゲームプレイそのものや楽しみ方、プログレッション、コンテンツの投下速度を含む全体的な“体験”が加速度的にペースアップしています。

筆者は前述した4作品のエンドコンテンツをバリバリとこなす日々を過ごしていますが、1日48時間ゲームをしているような生活を何年も続けている自分でさえ、(他にやるべきゲームも山ほどあり)絶え間ない供給と無限のコンテンツ、山盛りのToDoとアクティビティを前に、息切れを感じ、ときおり冷静さを取り戻す瞬間も少なくありません。

本シリーズの特集第2回において、Diabloの父David Brevik氏が、“Diablo-like”の正体とは“スロットマシンそのもの”であると語った見解をご紹介しましたが、近年のライブサービスに象徴されるペーシングの変化やマイクロプログレッションは、このスロットマシン化を高度に推し進めた賜物であり、射幸心や没頭、刺激があらゆる方法で最大化された、超“楽しい”経験のつるべ打ちこそが現代的“Diablo-like”の大きな潮流だと言えるでしょう。

では当の「Titan Quest II」はどうか?本作は、この潮流を逆行するような、独自の哲学をもってデザインされたアクションRPGで、時代の喧噪を離れ、まるで美しい地中海で休暇を過ごしているかのような、ゆったりとしたペースで冒険が楽しめる、近年では比較的珍しい方向に舵を切った作品となっています。

このゆったりとしたペーシングは、ストーリーやナラティブにも良好な影響を与えていて、良質かつ情緒たっぷりなダイアログや王道のプロット、クエストの構成等によって、とても面白いドラマと分かりやすい物語を備えた体験が、他の人気作品とは明確に異なるプレイ感覚を生んでいます。

戦闘については、初代をベースにモダンな進化を果たす一方で、近年のDiablo-likeにおけるハイスピードな刺激や快感はいくぶんか控えめな印象。その分エンカウント単位のキルタイムが長めで、アクションそのものの面白さやタクティカルな戦闘の組み立てが楽しく、バリエーション豊富で骨太なボス戦の手に汗握る戦いは、早期アクセスビルドのゲームプレイにおける大きな魅力の一つだと言えます。

「Titan Quest II」の早期アクセス版に用意されたコンテンツの概要

8月2日に待望のローンチを果たした「Titan Quest II」の早期アクセス版は、本編のプロローグと最初のチャプター1の全体に加え、後述する4つのマスタリーが実装済み。

現行コンテンツのクリア時間はおよそ10時間から15時間程度といったところで、ドラマチックなメインストーリーに加え、ストーリーを補足する内容や凝った作りのサイドクエストも多数用意されており、全体的なプレイスルーやコンテンツはコンパクトながら、「Titan Quest II」のなんたるかをしっかりと味わい楽しめる必要十分なコンテンツが詰め込まれています。

また、マスタリー選びで大きく変化する多彩なプレイスタイルとビルド作りの試行錯誤も楽しく、現状のプレイスルーがコンパクトなこともあって、リプレイ性が高いことも大きな魅力の1つだと言えます。

オープンなマップもかなり大規模かつ詳細に作り込まれたもので、前述した魅力と併せて、探索そのものが大きな楽しみの1つであることも特筆すべき点でしょう。

チャプター1のクリアは、概ねレベル20程度で可能ですが、現行の最大レベルは40に設定されていて、敵やボス、報酬のスケーリングを含むトレハンもしっかり楽しめる仕組みも既に用意されています。

■ 「Titan Quest II」が描くストーリーと英雄の物語

「Titan Quest II」の物語については、オリュンポスの神々さえ覆せない絶対的運命を司る三女神モイライの糸を腐敗させ、逆らう神々や定命の者を含む全てを罰する存在となった報復の女神ネメシスの脅威に立ち向かう英雄の物語を描くことが報じられており、アナウンス時に公開されたCGIオープニング映像には、報復の女神ネメシスが壮麗なスパルタの街と勇壮な兵士たちを壊滅させる様子が描かれていました。

「Titan Quest II」の本編は、この事件から22年後。ペロポネソス半島の西海岸に浮かぶ小さな島を舞台に、育ての親でもある師匠と共に、島で脅威となっているグリフォンの討伐に向かう若き主人公の旅立ちから始まります。

小さな戦いの最中に起こるある出来事から、主人公は神々の運命をも左右する大きな陰謀に巻き込まれ、これまでに知らされていなかった出生の秘密を知り、運命的な戦いへと身を投じる物語が描かれるわけです。

先ほどご紹介した通り、本作の早期アクセス版は、冒頭のプロローグとチャプター1の全体を実装したもので、描かれるストーリーは序盤のみに制限されているものの、本作が王道のギリシャ神話的英雄譚を描く壮大な作品であることを示すには十分な内容で、クリフハンガーを含め今後の拡張と新チャプターの実装が今から待ち遠しい、素晴らしい物語が用意されています。

「Titan Quest II」の大きな魅力の1つは、ドラマチックな神話の物語にあると言えますが、モイライと運命の糸をあれやこれやするプロットと展開については、お好きな方であれば、同じギリシャ神話テーマの傑作“Hades II”を思い出すかも知れません。

“Hades II”もやはりモイライをなんとかかんとかして、世界の理を崩そうと画策する何者かの企みを描く作品ですが、似たモチーフを扱う両者の間には、アプローチの面で決定的に大きな違いがあり、“Hades II”がギリシャ神話をベースに極めて品質の高い現代的ドラマを描いている一方、当の“Titan Quest II”は、まさに伝統的な、イーリアスやオデュッセイアを想起させるような、クラシックかつ王道の英雄誕生譚を真っ正面から描いています。

正攻法では絶対に崩せないモイライへの干渉と運命をどう扱い、料理するのか、壮大なプロットと魅力的なキャラクターが織りなすドラマの面白さも「Titan Quest II」の大きな見どころで、(本格的なストーリーと没頭に基づくゲームプレイのメカニクスが宿命的な相反関係にあるモダンなDiablo-likeジャンルにおける)ストーリーとドラマの魅力的な掘り下げは、本作がまさに現在の潮流に逆らうようなアプローチのタイトルであることを象徴していると言えるでしょう。

■ 選択可能なマスタリーについて

「Titan Quest II」は、それぞれに異なるプレイスタイルをもたらす“マスタリー”を2つ組み合わせることでキャラクターの“クラス”が決まる、非常に柔軟なビルド構築システムを大きな特色としています。

初代“Titan Quest”は、魔法系から純近接、弓遠隔、召喚型、シャーマン、薬学特化など、11種に及ぶマスタリーが存在し、60種を超える組み合わせで多彩なクラスを作ることができました。

「Titan Quest II」の早期アクセス版は、何れも初代から引き続き登場する4種のマスタリー、ストームとアース、ウォーフェア、ローグが利用可能で、今後の早期アクセス運用を通じて、さらなる新マスタリーが追加される予定となっています。

■ 現行の早期アクセス版で利用できるマスタリーの概要

- ストーム:氷と雷の力に特化した魔法系マスタリー。感電や凍結等によるクラウドコントロールやエリアダメージに秀でています。

- アース:炎と大地の力に特化したもう1つの魔法系マスタリー。ストームに比べて火力重視で、ハイリスクハイリターンな戦いも楽しめる。

- ウォーフェア:武器の扱いに精通する典型的な戦士系マスタリー。初代では近接特化でしたが、今回は弓を用いる遠距離戦闘も楽しめる拡張性の高いクラス。スタンも得意。

- ローグ:機動力の高さを生かして、敵の攻撃を避け、致命的なダメージを与える暗殺者タイプのマスタリー。弓でも戦えて、毒も使えます。

ちなみに、作成したキャラクターのクラス名は、初代と同じく選択したマスタリーの組み合わせによって決まり、メインメニューのキャラクター一覧には、キャラクター名とレベル、クラス名が記載されます。(例:ウォーフェア+アース=バトルメイジ)

本作には、クラス別のクリア状況が実績的に記録されるため、多数のキャラクターを作成すると、どれがどのマスタリーだったか、ピュア“ウォーフェア”のクラス名がウォーリアーだったりする場合もあって、しばしば困惑することになります。

ということで、マスタリーを取得しない“Unblessed”や単一マスタリーを含むマスタリーの組み合わせ別クラス名の一覧表を作成しておいたので、迷ってしまった方はこちらをご確認ください。

| Unblessed | アース | ローグ | ストーム | ウォーフェア |

| アース | Pyromancer | Ashstalker | Elementalist | Battlemage |

| ローグ | Ashstalker | Rogue | Stormblade | Reaver |

| ストーム | Elementalist | Stormblade | Stormcaller | Tempest |

| ウォーフェア | Battlemage | Reaver | Tempest | Warrior |

■ 今後の早期アクセス運用について

「Titan Quest II」の早期アクセス運用については、先日幾つかのバランス調整を含む初のアップデートが配信され、今後もさらなる拡張や改善、新コンテンツの導入が控えています。

既に今後の早期アクセス運用に関するロードマップが公開済みで、新チャプターや追加のマスタリー、キャラクターのクリエイト機能、新規の敵やボス、クエスト、クラフト、(現在プレビュー扱いの)マルチプレイヤー正式導入などが予定されており、2026年後半の製品版ローンチを目指していることが報じられていました。

また、正式リリース時の価格改定も既に決定していて、新価格は(早期アクセス版から20ドル/20ユーロの値上げとなる)49.99ドル/49.99ユーロとなりますので、気になっている方はお得な早期アクセス期間中の購入がオススメです。

「Titan Quest II」早期アクセス版に登場する主要キャラクター

ゲームプレイに関係する基本情報として、プロローグとチャプター1に登場する主要な登場人物たちの概要もまとめておきましょう。

■ 赤子の主人公を助け育ててくれた師匠“アリストノエ”

かつてスパルタで赤子だった主人公を救い、プロティ島で一人前の戦士に鍛え上げた、育ての親でもある立派なお師匠さま。

かつてスパルタで赤子だった主人公を救い、プロティ島で一人前の戦士に鍛え上げた、育ての親でもある立派なお師匠さま。

彼女がなぜ赤子を助け、スパルタから遠く人里離れたプロティ島まで逃れ、主人公を大切に育て鍛えたのか、その詳細や過去は追々と明らかになる。

町ではアリストノエの名を耳にし、あのアリストノエが?と言われるような場面もあり、かつては高名な人物だったことが窺える。

プロローグでは、主人公と共にプロティ島で脅威となっているグリフォンの討伐に向かい、道中の祠で主人公に神々の祝福を得るための試練を受けさせるのだが……。

■ プレイヤーを導くおしゃべり俊馬“アレイオーン”

アリストノエが主人公に託すお守りに入っていた、しゃべる馬。

アリストノエが主人公に託すお守りに入っていた、しゃべる馬。

神の血を引き、人語も解する特別な駿馬で、主人公を導く存在であることを自負している一方、肝心なことを聞かされていなかったり、当てが外れたり、調子の良いしゃべりを含めユーモラスな面が印象深い、主人公の導き手というよりも相棒に近い、愛すべき存在。

アリストノエは、アレイオーンを宿すお守りを旧友からもらったと伝えていて、その正体も追々と明らかになる。今のところ、可愛い馬ちゃんだが、本物のアレイオーンなら、とんでもない名馬なのかもしれない。

■ 行方知れずの海神“グラウコス”

第1章で訪れるピルゴス周辺を守護する海と船乗りの神。元々は定命の人だったが、とある出来事で神となり、人間の体と魚の下半身、なまずのようなヒゲのある魚顔の姿で知られる。

第1章で訪れるピルゴス周辺を守護する海と船乗りの神。元々は定命の人だったが、とある出来事で神となり、人間の体と魚の下半身、なまずのようなヒゲのある魚顔の姿で知られる。

スキュラとキルケーを巻き込んだ大変な泥沼三角関係と悲劇を経て、恐るべき怪物と化したスキュラから船乗りたちを救うためにピルゴス周辺の海岸を見守っていた。

人間たちのために巨大なダムを建設するなど、かつては人々から深く敬愛される存在だったが、ちょっとした善意から半人半魚の恐ろしい怪物たち(これが1章の主要な敵勢力となるイクシアン)を生みだしてしまい、怪物たちと人々の両方から拒絶され、失意と苦悩の中で姿をくらました。

運命の三女神モイライに謁見するためには、グラウコスの協力が必要で、彼の行方を捜さなければならない。唯一頼りになるのは、グラウコスが最高の友だったと語る、アレイオーンなのだが……。

■ 海神の不在を憂う賢者“フィロン”

旅の途中で出会う世俗に疲れた皮肉屋な賢者。口は悪いが、ピルゴスをイクシアンの脅威から守ろうと奮闘し、主人公にも 協力してくれる情に厚い人物。

旅の途中で出会う世俗に疲れた皮肉屋な賢者。口は悪いが、ピルゴスをイクシアンの脅威から守ろうと奮闘し、主人公にも 協力してくれる情に厚い人物。

歴史から神話、植物学など、多くの学問に精通し、ネメシスやアリストノエの事まで知っている事情通の賢者だが、イクシアンの脅威を止めることができないまま姿を消してしまったグラウコスを激しく非難している。

しかし、グラウコスが行方をくらました原因が、単にイクシアンの台頭にまつわる軋轢だけではないことも徐々に明らかになってくる。

■ スパルタの悲劇を免れた老兵“リゾン”

ピルゴスをイクシアンの侵略と脅威から守るために戦っている民兵組織の厳格な長。

ピルゴスをイクシアンの侵略と脅威から守るために戦っている民兵組織の厳格な長。

かつてはスパルタの兵士だったが、オープニングに描かれたネメシスによるスパルタ陥落の場には幸運にも居合わせていなかった。(多くの人々がそうであるように)スパルタで一体何があったのか、その詳細は知らず、スパルタが神々に挑んだことで滅んだと考えており、ピルゴスの惨状もまた、神々による報いではないかと恐れている。

主人公の非凡な実力を認め、ピルゴスを守る民兵の一員として迎え入れたリゾンは、主人公にイクシオンを巡る重要な任務を託すことになる。

過去のアリストノエを知る人物の1人で、彼女が優れたスパルタ兵になれるような実力を持っていながら、その道を選ばなかった過去を教えてくれる。

■ 主人公の行方を追う報復の女神“ネメシス”

絶対的な運命を紡ぐ三女神の糸を腐敗させ、オリュンポスの神々に牙をむき、スパルタを壊滅させた報復の女神“ネメシス”。本作の大敵と思われる“ネメシス”は、ある予言を巡り主人公の行方を追っている。

絶対的な運命を紡ぐ三女神の糸を腐敗させ、オリュンポスの神々に牙をむき、スパルタを壊滅させた報復の女神“ネメシス”。本作の大敵と思われる“ネメシス”は、ある予言を巡り主人公の行方を追っている。

しかし、女神がなぜオリュンポスの神々を憎み滅ぼそうとしているのか、不可侵と思われる三女神にどうやって干渉したのか、なぜ主人公の行方を追っているのか、その理由や真の狙いは全く分からない。そして、プロローグで起こる出来事を通じて、“ネメシス”は遂に主人公の居場所を突き止めることになる。

■ 運命の三女神“モイライ”

神々でさえ覆すことのできない宿命論的な運命を司る三柱の女神。クローソーが糸を紡ぎ、ラケシスが糸の長さを測り、アトロポスがその糸を断つ運命の執行者として絶対的な力を持っている。

神々でさえ覆すことのできない宿命論的な運命を司る三柱の女神。クローソーが糸を紡ぎ、ラケシスが糸の長さを測り、アトロポスがその糸を断つ運命の執行者として絶対的な力を持っている。

ネメシスによって糸を穢されたモイライが、どういう状況に置かれているのか、アリストノエやアレイオーンでさえ知り得ていないが、ネメシスに立ち向かうには彼女たちを探し出し、主人公の出生にまつわる予言の内容を知る必要がある。

以上、だいぶん細かな部分をはしょってご紹介しましたが、これくらいの情報があれば、英語版のプレイも幾分かスムースになるかと思います。特集の後編では、もう少し神話寄りの話題やキャラクターについて気になる点も掘り下げますのでお楽しみに。

主人公を強化する能力値の基本について

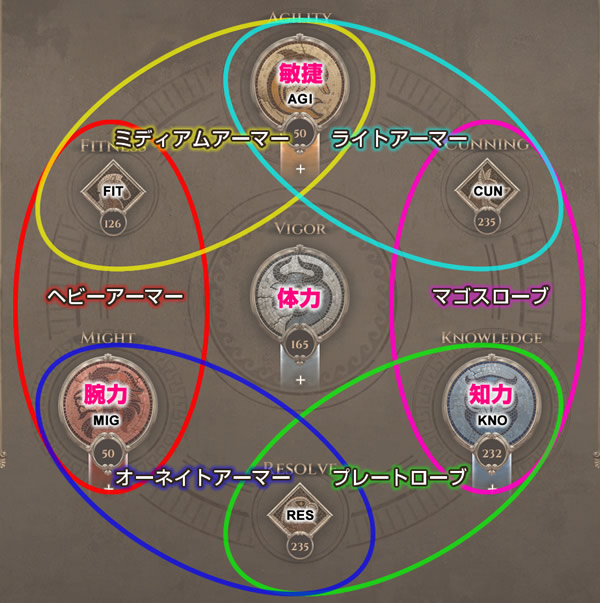

「Titan Quest II」における主人公の成長やビルド作りの基礎を担う要素として、力や素早さ、知性等を示す7つの能力(アトリビュート)値があります。

これらの能力(アトリビュート)は、4つの主要能力(メインアトリビュート)と、3つの二次能力(セカンダリアトリビュート)に分類され、レベルアップやクエスト報酬等を通じて得られるアトリビュートポイントを消費することで、主要能力のみ値を強化することができます。

二次能力は、主要能力へのポイント割り振りに応じて、間接的に数値が上昇するのですが、主人公の攻撃力(与ダメージ)に直接的な影響を与えるのは二次能力の数値のみとなるので、主要能力と二次能力の種類と概要、二つの相関関係について、一先ず基本的な仕組みをまとめてみましょう。

■ 主要能力の種類と概要 ※ 以下、()内は装備要件等に使用される省略表記です

- Might(MIG):力の強さを示す数値、重装系装備の要求値

- Agility(AGI):素早さを表す数値、中装・軽装装備の要求値

- Knowledge(KNO):知力を示す数値、魔法系装備の要求値

- Vigor:体力を示す数値で、ヘルス値が増加する。前述の3つとは異なり、装備の要求値には含まれない

■ 二次能力の種類と効果

- Fitness(FIT):打撃ダメージと貫通ダメージのベース値

- Resolve(RES):炎ダメージと冷気ダメージのベース値

- Cunning(CUN):毒ダメージと雷ダメージのベース値

■ 能力値の強化・成長の仕組み

- レベルアップ時にアトリビュートポイントが2得られる。(この他、クエスト報酬等で得られる場合もあり)

- 主要能力にアトリビュートポイントを1消費すると、当該能力の値が5上昇する

- 主要能力のうち、AgilityとKnowledge、Mightの何れかにポイントを割り振った場合、強化した能力に隣接する2つの二次能力が3ずつ上昇する。例:KNOに1ポイントを振った場合、KNOが5上昇し、隣接するCUNとRESが3ずつ上昇する

- 主要能力のうち、Vigorにポイントを振った場合はVigorが5上昇し、3種の二次能力が全て2ずつ上昇する

現行の早期アクセス版については、まだ序盤で難易度もそう高くないことから、(初代の高レベルプレイほど)緻密に能力値を調整する必要はありません。メインで使用するマスタリーに対応する能力値にどんどんポイントをつぎ込んで問題ありません。

Vigorに振るとヘルスポイントが増えますが、レベルアップによる増加分に比べて微増なうえ、本作はポーションと後述するバリアが非常に優秀なので、心許ない場合に保険として振る程度でも大丈夫。例え失敗しても、後で振り直しが可能になるので、心配ありません。

能力やステータスにまつわるその他の基本情報として、一部の装備やスキル等の解説に頻出する独特の用語“Thermic”と“Natural”、“Ailments”についても簡単にまとめておきましょう。

- Thermic:温度に関係するダメージ、現行ビルドだと炎と氷がこれに含まれる

- Natural:自然に由来するダメージ、現行ビルドでは毒と雷がこれにあたる

- Ailments:いわゆる状態異常のこと。本作の状態異常とクリティカルには面白いメカニクスが用意されているのですが、この辺りは細かい話になるので今回は割愛。一先ず、Ailmentsにどんな状態異常が含まれるか、頭の片隅に置いておくとビルド作りがより楽しくなるかもしれません

- Staggered:打撃ダメージによって発生するよろめき。対象の移動速度と攻撃速度が低下する

- Bleeding:刺突ダメージよって発生する出血。対象に継続ダメージを与える

- Burning:火炎ダメージによって発生する燃焼。対象に継続ダメージを与える

- Chilled:冷気ダメージによって発生する凍傷、対象に継続ダメージを与え、スローを付与

- Shodcked:雷ダメージによって生じる感電。対象に継続ダメージを与えるほか、アビリティ使用を妨害する可能性がある

- Plagued:毒ダメージによって発生する感染。対象に継続ダメージを与える

一部のスキルやモディファイア、パッシブには“Ailments”を極端に強化するものがあるほか(例:ウォーフェアのヘビーアタック用Enhanced Alimentやストンプなど)、バリアには、プレイヤーが影響を受けている全ての状態異常を瞬時に取り除くモディファイアなども存在しているので、覚えておくとプレイに役立つかもしれません。

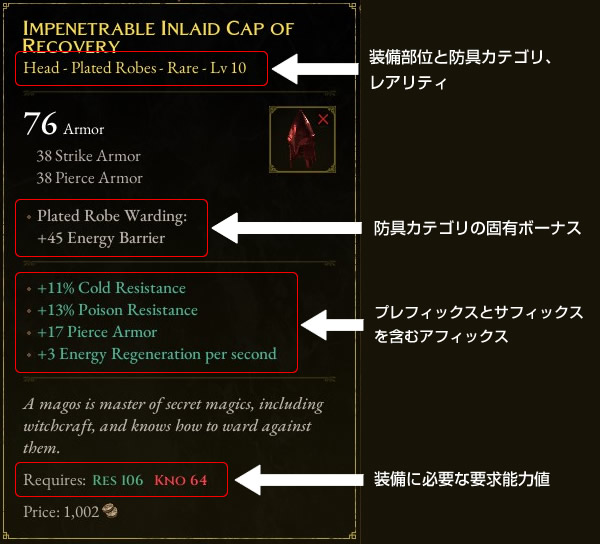

装備カテゴリの特徴と選び方、カテゴリ毎に用意された固有のボーナス

先ほどご紹介した各種能力値は、キャラクターが装備できる一部の防具や武器の種類に大きく関係しています。

ここからは、実際のゲームプレイに役立つ幾つかの具体的なディテールを順にご紹介しますが、やや細かい話になりますので、先に現行の早期アクセス版の難易度について少し言及しておきましょう。

端的に言うと、現行のゲームプレイそのものの難易度は、近年の主流な“Diablo-like”の中でもかなり簡単な部類ながら、(装備やスキル偏重ではない)アクション的なアプローチが強めで、実に程よい手応えのボスやお気に入りのアビリティを強化すれば概ねなんとかなる調整は、壮麗なギリシャを巡る旅を阻害しない、絶妙なバランスに留まっており、アクションRPGジャンルが苦手なプレイヤーでも問題なくクリアできる仕上りとなっています。

一方で、挑戦的なプレイを楽しみたい方には、任意に変更可能な敵のレベルスケーリングやボスとの再戦システムなどが用意されており、かなり高難易度のマスタリー選択無しプレイも楽しめます。

ということで、現行の早期アクセス版は誰でもプレイが楽しめる、やさしめな難易度となっていますので、初心者の方も恐れることはありません。もし、ボス戦で苦戦するようなら、以下にご紹介する幾つかの情報とバリアの設定を見直してみてください。

閑話休題。装備品を選ぶさい、個々に設定された能力値要件を満たす必要がある防具は、兜と肩鎧、胴鎧、ブーツ、小手の5種類。指輪とネックレスは、プレイヤーレベルが装備要件となるので、能力値は必要ありません。

また、片手武器から両手武器、弓まで、様々な種類が存在する武器にも、カテゴリ毎に必要な能力値が設定されています。

前述の通り、体力に相当するVigorは各種装備の要求値に含まれないため、メインで使用するマスタリーに応じた能力さえ強化しておけば、それに応じた装備が自ずと利用可能になります。

つまり、ウォーフェアがメインなら“MIG”に、ローグなら“AGI”、ストーム・アースであれば“KNO”を強化しておけば、特性に応じた装備が全て利用できるということ。

例外として、魔法系だけど弓を使いたい!ような場合には、メインではない主要能力にポイントを振る必要がありますが、(現行の序盤では)ほとんどの場合、メインの能力値で利用可能になる武器や防具を使っておけば問題ありません。

ということで、まずは能力値に応じて装備できる防具の種類をまとめた図をご紹介します。

これを図からも分かる通り、「Titan Quest II」に登場する6カテゴリの防具は、全て主要能力値と二次能力値の組み合わせに対して、ちょうど1種ずつ割り当てられていることが分かります。

例えば、AGIメインのローグなら、ミディアムアーマーかライトアーマーの2択、ストーム・アースの魔法系なら、マゴスローブかプレートローブの2択ということになるわけですが、さて2択のどちらを装備しようか、と迷う際に見落としがちな要素の一つとして、(レアリティによって付与されるAffixとは別に)防具カテゴリ毎に用意された固有のボーナスがあり、これを考慮することで、プレイスタイルに合わせた、より奥深いカスタマイズやビルド作りが可能になります。

この固有ボーナスを含む装備品の詳細は以下のようにまとめられています。

ということで、防具カテゴリ毎に必要となる能力の種類、それぞれに用意された固有のボーナスは以下の表でご確認ください。

| 防具カテゴリ | 要求主要能力 | 要求二次能力 | 固有ボーナス |

| ヘビーアーマー | MIG | FIT | 敵の投射物を避ける確率増 |

| オーネイトアーマー | MIG | RES | サーマル・ナチュラル耐性増 |

| ミディアムアーマー | AGI | FIT | 回避のクールダウン短縮[小](アーマー値大) |

| ライトアーマー | AGI | CUN | 回避のクールダウン短縮[大](アーマー値小) |

| プレートローブ | KNO | RES | エナジーバリア増加[小](アーマー値大) |

| マゴスローブ | KNO | CUN | エナジーバリア増加[大](アーマー値小) |

例えば、AGIメインのローグにおけるミディアムアーマーかライトアーマーの2択は、アーマー値と回避の回転率のトレードオフになるので、回避と機動性を重視するならライトアーマーを、防御力が欲しいならミディアムアーマーを選択するのが、ベターということになります。

防具スロットは5つあるので、手元にあるライトとミディアムの良品を優先して装備するのが一般的ですが、良品2つのどちらにしようかなと迷うような際に、特性の違いがあることを覚えておけば良いかと思います。(※ ちなみにライトアーマーとミディアムアーマーの固有ボーナスに関する表記が“Dodge Recovery Rate”と“Dodge Cooldown Rate”で微妙に異なりますが、実際の効果は何れもクールダウン時間の短縮です)

なお、プレートローブ(エナジーバリア増加[小])とマゴスローブ(エナジーバリア増加[大])の違いについては、後述するコアスキルの1つ“バリア”の効果に関係していて、キャラクターの継戦性を左右する場合があるので、これについては当記事の最後に具体的なディテールをご紹介します。

武器については、こちらもカテゴリ別に異なる装備要件が設定されています。防具のようなカテゴリ固有ボーナスはありませんが、レアリティやアフィックスとは別にボーナスが1種(盾は2種)付与されます。(例:攻撃速度増、クリティカルヒットチャンス増、持続ダメージ増、ヒット時のスタン発生確率など、15種類ほど確認済み)

こちらの詳細な仕様は不明ですが、個々の武器をかなりの数確認したところ、カテゴリ毎に複数のボーナスが予め用意されていて、その中から抽選しているような印象を受けます。

■ 武器カテゴリ別の要求能力と一部の固有ボーナス

- 片手斧:FITとMIG

- 片手クラブ:MIG

- ソード:FIT

- ダガー:CUN

- スピア:AGI

- 杖:KNO

- ボウ:AGI

- ヘビーボウ:MIG

- 両手斧:FITとMIG

- 両手クラブ:MIG

- 両手ライトアックス:CUN

- ヘビースピア:RES

- ライトシールド:AGI、固有ボーナスとしてフリーバリア付与

- ヘビーシールド:MIG、固有ボーナスとしてフリーバリア付与

ちなみに、装備レアリティの“Infrequent”(緑)には、同名の追加ボーナスが用意されていて、こちらは武器も防具もそれぞれカテゴリ毎に固有のボーナスが付与されます。

■ Epic級の装備品は例外

このように、「Titan Quest II」の装備品はアフィックス以外に有効かつ事前に効果が予測できる特性が複数存在していることから、かなり計画的なビルド構築が楽しめる構成になっているのですが、いわゆるユニーク品となるEpicレアリティの装備は全てが特別扱いで、この限りではありません。

装備に必要な能力もそれぞれに異なり、個々に独自の能力が付与されている一方、カテゴリ固有のボーナスもなく、中には魔法系が装備できる盾や槍なども登場するので、手に入れたらどんな使い方が効果的か、是非考えてみてください。

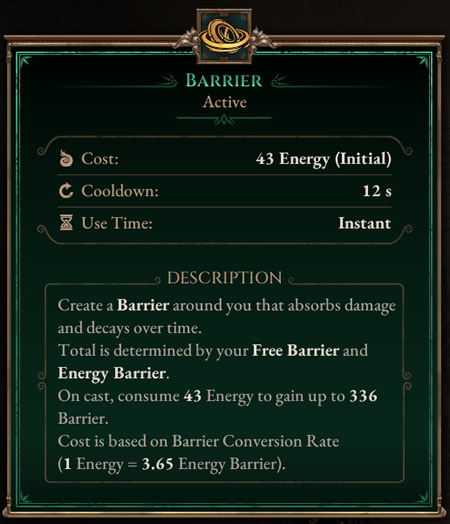

全クラス共通で使える防御魔法“バリア”の基本を覚えよう

「Titan Quest II」には、マスタリーに関係なく、全てのキャラクターが利用できる“コア”カテゴリのアビリティグループがあり、ここには個別にカスタマイズ可能な2つの“基本攻撃”と回避用の“ドッジ”、そして防御用の魔法“バリア”が用意されています。

基本攻撃とドッジは非常に分かりやすいアビリティなので、多くの場合直感的に使いこなせるかと思いますが、本作の“バリア”は細かなカスタマイズや調整ができるだけでなく、全く適性の違う防御を得ることができ、様々な状況に対応することが可能です。

分かりやすい例として、近接ビルドでボスや手強い敵の致死的な一撃を“見て”受ける、パリィやブロックのようなアクション的な使い方や、魔法ビルドで敵の猛攻を耐えながら、強力な魔法で敵の一軍を殲滅する持続性・継戦力重視の調整が挙げられます。

取得したマスタリーの強化を優先して、ついつい後回しになりがちな“バリア”ですが、筆者はこれが現状のビルドにおける最強アビリティの1つではないかとさえ考えています。

ということで、初心者向けガイド前編の最後は、“バリア”の基本と便利なカスタマイズ方法をまとめてご紹介。“バリア”の調整を見直すだけで、手強かった格上のボスが余裕で倒せるようなケースも珍しくなく、一度基本的な仕組みを覚えておけば、どんなクラスやビルドでも役立つ能力になりますので(特にマスタリーを取得しないクラス“Unblessed”では必須)、戦闘で苦心している方は是非ご一読を。

まずは、バリアの基本的な効果を見ていきましょう。

“バリア”を発動すると、キャラクターの周囲にダメージを吸収し、時間と共に減衰するバリアが生成されます。

生成されるバリアは、ヘルスに上乗せされる余剰ヘルスのようなもので、発動中はこれが被ダメージを肩代わりすることで、防御力が増すという仕組み。

バリアは発動後、瞬時に効果が得られ、プレイヤーが状態異常中でも使用可能ですが、この強みについては、後述するモディファイアで少々事情が変わってきます。

生成されるバリアの量は、2つのステータス“フリーバリア”と“エナジーバリア”の合算で決まります。

“フリーバリア”はその名の通り“無料”(この場合、エナジーコストが0)のバリア。“エナジーバリア”は、エナジーが発動コストとなるバリアを指していて、主に以下のような仕様となっています。

- フリーバリア:“バリア”アビリティに割り当てられている初期値が100。その後レベルアップ毎に+5。この他、シールドに付与されているボーナスや一部マスタリーの能力、アクセサリー(指輪・ネックレス)からも得られる。

- エナジーバリア:アビリティそのものの初期値は0。エナジーバリアは主にマゴスローブとプレートローブから得られるほか、一部マスタリーの能力やアクセサリーからも取得可能。

- “バリア”アビリティの発動に必要なエナジーコストは、フリーバリアだけなら“0”。エナジーバリアが増えるとコストが発生する。

- “バリア”の発動コストは、エナジーバリア値×バリア変換率で求められる。

- 現行ビルドにおけるバリア変換率はレベル1の状態で2.15。その後レベルアップ毎にバリア変換率が0.15ずつ上昇する。

つまり、ウォーフェア/ローグメインでプレイする場合、エナジーバリアの数値が伸びないため、バリアのコストは概ね0に近く、バリアの総量は少なめ。(近接系は指輪やネックレスからエナジーバリアを獲得可能。レベル20前後の総バリア値が200から500程に留まるのが一般的かと思います)

一方で、ストーム/アースメインでバリアを強化していくと、総バリア値は2,000から3,000を優に超えるまで跳ね上がり、エナジーコストも相当な数に膨れあがることになります。

ちなみにチャプター1をクリアした筆者のキャスターを確認してみると、総バリア数は2,357、エナジーコストは234となり、1度の発動で総エナジーの実に3分の2程度を消費する状態となっていました。

また、“バリア”アビリティに影響を与える項目には、“バリアの減衰率”という要素があり、バリアの発動から2秒後に減衰率に応じた速度でバリア値の減衰が始まり、0になることで効果が終了します。

この“バリアの減衰率”がバリアの持続時間に影響する項目で、減衰率が高いほどバリアが早く終了し、減衰率が低いほど長く持続することになります。

ということで、“バリア”アビリティの性能は、フリーバリアやエナジーバリア、減衰率といった項目の数値を各種モディファイアや装備で調整していくことになるのですが、まずは“バリア”そのものに用意された基本的なモディファイアの効果と特性を確認してみましょう。(※ コアカテゴリのアビリティには、取得したマスタリーに応じて、固有のモディファイアが追加される仕組みがあるのですが、今回この要素については割愛します)

まずは、バリアの性質を極端に変えてしまう2つのモディファイアをご紹介。これは、どちらか一つしか取得できないため(もしくは2つとも取得しない)、バリアをどうカスタマイズするか、この2つを軸に考えるケースが多くなるかと思います。

■ Guard(ガード)

フリーバリアが倍に増える代わり、減衰率が極端に高くなる。さらに、再詠唱に必要なクールダウンが4秒短縮されるというモディファイアです。

バリアの能力はどん!とあがるけれども、効果が持続するのは体感で3秒くらい。クールダウンが12秒から8秒に短縮されるので、こまめに使用できるのが魅力。近接系ボスの強力な一撃を見極め華麗にいなし、戦闘を継続する(まさにパリィのような感覚の)アクションゲーム的な利用や緊急回避に適しています。

モディファイアの説明には、バリアの減衰が2秒間止まる(つまり発動から2秒後に減衰がはじまる)と記されていますが、これは“Guard”に限らず、通常のバリアにも言えることなので、ここは表記ミスかもしれません。

■ Preparation(準備)

総バリア値が50%増えて、バリアの減衰率が50%減少します。バリアも増加して、長く持続するモディファイアですが、そのかわりに行動不能状態では発動できず、(ノーマルやガードの瞬間発動に対して)詠唱に0.6秒のモーションが追加されます。

先ほどのガードは、減衰が始まるまでの2秒と一瞬で終わる減衰により、効果時間はおよそ3秒という体感でしたが、“Preparation”を適用すると、効果の最大持続時間はほぼ11秒近くまで伸びるため、(ダメージをさほど受けずに)減衰が終われば、すぐ次のバリアを張れるという状況になります。

発動後の詠唱モーションが終わるとバリア効果が生じるため、ガードのように敵の一撃を見極めて受けるような使い方は難しく、複数の雑魚を相手にする混戦時や通常の探索時の継戦能力を高めるような使い方が一般的だと言えるでしょう。

一方、高レベルのボスファーミングなど、(強魔法連打しっぱなしのような一部ビルドで)タンク的に用いるバリアとしては、ガードよりもこちらが適しています。

先ほどご紹介した通り、このGuardとPreparationは、どちらかしか取得できないため、適当に選択してしまうと、状況にマッチしないビルドになってしまう可能性があります。(リスペックと違って)モディファイの割り当てと解除は無料なので、状況に応じて有利なバリアを選択するのが本作の戦術的な戦闘の面白さの1つといえるでしょう。

それでは、大きく異なる特性を持つこの2つのモディファイアをベースに、残りのモディファイアの効果を見てみましょう。

- Reflecting Guard(ダメージ反射):発動から2秒間、受けたダメージの一部を反射

- Enduring Barrier(持続力強化):バリア減衰率が10%減少。発動後3秒間は毎秒一定値のバリアを生成する

- Fleeting Barrier(短時間防御強化):全体的なバリア減衰率が50%増加する代わり、バリア合計値が増加。減衰率が増加するので、効果は早く終わるけれども、バリアは増えるという効果なのでお間違いなく

- Barrier Heal(持続回復):合計バリア値が数%減るかわり、毎秒バリアの数%分に相当するヘルスを回復する

- Invigorationg Guard(回復):発動から2秒間、受けたダメージを100%回復する

- Ailment Cleanse(状態異常解除):発動時に全ての状態異常を解除

- Fast Barrier(回転率強化):全体的なバリア変換率が増加、ベースのクールダウンが-1秒

ご覧の通り、前述した“Guard”と“Preparation”をさらに補強するようなモディファイアが幾つも並んでいるので、有効な組み合わせを考えたいところですが、ここは一つ食い合わせの悪い例を先に挙げてみましょう。

“Guard”は減衰速度が大幅に高まり、バリアの効果があっ!という間に終わってしまうモディファイアだったため、一見“Enduring Barrier”(持続力強化)で減衰率を緩和すれば良いのではと感じるかもしれません。しかし、“Guard”の減衰率は400%を超えているため、“Enduring Barrier”で10%程度減衰率を緩和しても、文字通り焼け石に水で、ほぼ意味がありません。

同じようなケースで、“Preparation”に“Fleeting Barrier”(短時間防御強化)を重ねるのも、お互いの長所をつぶし合うような組み合わせだといえるでしょう。

つまり、基本的には“Guard”ベースなら、瞬間的な防御や回転率の上昇に特化する組み合わせが有効であり、“Preparation”ベースであれば、効果の持続性、戦闘の継戦性を強化するものを選択すると、より大きなシナジーが得られるというわけです。

バリア強化に割り当てるポイントの数はビルドとの兼ね合いになりますが、“Guard”をベースに強化するなら、“Fleeting Barrier”(短時間防御強化)や“Ailment Cleanse”(状態異常解除)、“Fast Barrier”(回転率強化)あたりが有力なモディファイアになるでしょう。

一方、“Preparation”をベースにバリアを強化するなら、“Enduring Barrier”(持続力強化)や“Fast Barrier”(回転率強化)が有効で、装備品や後述する幾つかのアビリティ/パッシブ等と組み合わせると、対ボス戦でさえ、効果にほとんど切れ間が生じない常時バリア状態を維持することも可能です。

ということで、苦戦しているボスがいるなら、一度バリアの運用を見直して、どちらの方向性で立ち向かうのが良いか、少し戦術を練ってみるのが良いかもしれません。

余談ながら、ストーム/アースをメインに選んだ魔法ビルドで防具を選ぶ際に、マゴスローブとプレートローブのどちらを選んだら良いか悩んでいる方はいらっしゃるでしょうか。

この2つは、固有のボーナスが何れもエナジーシールド増なので、違いが分かりにくいかもしれません。エナジーシールドの数値は、バリア発動のエナジーコストと直結しているため、戦闘の継戦性、つまり燃費に関係してきます。

先ほどご紹介した筆者のビルドでは、バリアのエナジーコストが高く、発動した場合にエナジー全体の3分の2程度を消費していました。

バリアの発動で余りに多くのエナジーを消費してしまうと、その後の戦闘に使用するアビリティのエナジーが足りなくなる場合があり、ポーションを併用しても攻撃が途切れてしまう場合があります。魔法系のアビリティには、攻撃を強化するためにエナジーの一部をリザーブする強力なものもあり、ボス戦を含む長丁場の戦いでガス欠になりがちです。

こういった際の調整に役立つ最も手軽な手段の1つが、マゴスローブとプレートローブの装備選びです。マゴスローブを選択すれば総バリア値が増加し、エナジーコストも増加。一方プレートローブを装備すると、総バリア値の増加はマゴスローブよりも控えめで、エナジーコストの増加も抑えられ、攻撃に使えるエナジーがより多く確保できます(その分、バリア値は下がりますが)。

ストーム/アースの魔法メインビルドは、バリア量とエナジーコスト、エナジーのリジェネ、ポーションのバランスを考慮しながら、継戦性を強化すると、どんな攻撃手段でも安定して戦える極めて強力なキャラクターが出来上がりますので、苦戦している方は是非バリアの構成をチェックしてみてください。

■ その他、バリアに影響を与えるアビリティとパッシブ

以上が概ねバリアの基本的なディテールですが、バリアのモディファイアや装備品だけでなく、一部マスタリーのアビリティやパッシブにもバリアを強化するものが存在しています。

参考までに、現行ビルドにおける主な強化をご紹介しておきましょう。

- Storm Protection:ストームのパッシブで、バリア値とバリア変換率が増加します。バリアの総量がかなり上がりますが、その分コストも上昇するので注意が必要。Featsでさらにバリア値の総量を増やすことが出来るほか、バリア変換率を下げることもできます。

- Storm Adaptation:ストームのパッシブで、バリアの減衰に閾値が付与されます。この閾値は被ダメージがなくバリアが終了した際に、0ではなくこの“閾値”を残して終了するというもの。

- Earth Barrier:アースのパッシブで、バリアの総量が増加します。Featsでエナジーの一部をバリア減衰の閾値に割り当てられるほか、バリアの減衰率を低減(つまり持続時間増)することも可能です。

- Versatile Defense:ウォーフェアのパッシブで、Featsにシールド装備時におけるフリーバリアを増加させるものが存在しています。

- Battle Awarness:ウォーフェアのアビリティで、モディファイアの中にフリーバリアとバリア減衰閾値を効果範囲内の仲間と自身に付与する効果を持つものが存在しています。

ということで、初心者ガイドの前半はここまで。

後編は、マスタリーやビルドに関する実践的なディテール、ストーリーに関する情報をさらに掘り下げてご紹介しますので、お楽しみに!

本日のニュース一覧

- Co-op料理アクション「プレートアップ!」の国内PS5とNintendo Switch版ローンチが9月25日に決定

- タイタンクエスト特集第5回:「Titan Quest II」を楽しくプレイするための初心者向けガイド前編

- 魔法の料理屋を営む2Dプラットフォーマー「Magical Delicacy」の国内Nintendo Switch版が発売

- Humble Bundleが“Stick Fight: The Game”や“Goat Simulator 3”を同梱する「Phunky Physics」バンドルの販売をスタート

- Sci-FiカードバトルRPG「Battle Suit Aces」の発売日が10月7日に決定、開発は料理バトルゲーム“Battle Chef Brigade”を手掛けたTrinket Studios

- 「Monster Train 2」に多彩な新コンテンツを導入する無料コンテンツアップデート“Lost Arsenal”がリリース

- Dorfromantikを生んだToukana Interactiveの新作「Star Birds」の早期アクセス版が本日配信

- 発売が迫る「Battlefield 6」の“バトルロイヤル”テストがアナウンス、ラボ向けの解禁はまもなく

- 人気サッカークラブ運営シムシリーズ最新作「Football Manager 26」の発売日が2025年11月4日に決定、日本語字幕入りの解説映像も

- “LEGO Builder’s Journey”を手掛けたLight Brick Studioの新作「LEGO Voyagers」のNintendo Switch 2対応がアナウンス、新たな開発映像も

- 高難易度モード“深き夜”を紹介する「ELDEN RING NIGHTREIGN」の解説トレーラーが公開、解禁は明日

- 早期アクセス版「Jump Space」の価格やリリーススケジュール、ロードマップを含む新情報が解禁、最大4人プレイに対応する宇宙テーマの新作Co-op FPS

- 「The Binding of Isaac: Rebirth」の全アイテムに詳細な説明を用意する大型アップデートが配信

- 傑作Sci-Fi工場建築運用シム「Satisfactory」1.0の1周年アニバーサリー映像が公開、1.2の情報解禁もまもなく

- 任天堂が冬の新作を紹介する「Nintendo Direct 2025.9.12」を発表、放送は9月12日夜

注目タイトル記事一覧

おこめの「The Elder Scrolls V: Skyrim」記!

「4コマ:攻撃しようにも」

“Skyrim”記リターンズバックナンバー

かわいい子達がたくさんいるのでよかったらどうぞ。

アーカイブ

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

doope.jpについて

当サイトに関するご質問等はお問合わせフォームをご利用頂くか、またはメールで[doopeinfo@gmail.com]までお問い合わせ下さい。

Site Menu

PC | PlayStation 4 | Xbox One | Wii U

PlayStation 3 | Xbox 360 | PS Vita | DS

Mobile | Movie | Rumor

Culture | lolol | Business | Other

RSS feed | About us | Contact us

About the author

かたこり( Twitter ):洋ゲー大好きなおっさん。最新FPSから古典RPGまでそつなくこなします。

おこめ( Twitter ):メシが三度のメシより大好きなゲームあんまり知らないおこめ。洋ゲー勉強中。