昨晩、BloombergがソーシャルゲームのFarmVilleなどで知られるZyngaがSoftbankから135億円(1億4700万ドル)規模の資金調達を行ったと報じました。

アメリカではFacebookとの軋轢も取り沙汰されるZyngaですが、先月行われた中国最大のソーシャルゲームデベロッパのXPD Media買収など、いよいよ本格的なアジア進出の足音が聞こえ始めたと言えそうです。

かたやSoftbankも今月初めにソーシャルゲームデベロッパのRockYouへの資金提供なども行っており、Zyngaとのパートナーシップを弾みに大きくソーシャル分野への進出を果たすと考えられます。

これが今後国内でも近年のGDCでみられた様な勝ち組デベロッパを生み出す事になるか、色々な意味で今後の動向に注目する必要がありそうです。

E3のプレスカンファレンスではまさに任天堂無双!とも言えるサプライズ連発で任天堂が帰ってきたとも評された今年のE3でしたが、ノルウェーの最も大きな新聞”Aftenposten”のカルチャー版にて任天堂の宮本氏が一面トップを大きく飾った事が明らかになりました。

一面では宮本氏をスーパーマンと評し、さらに見開きでプレスカンファレンスの成功も大きく取り上げられ、任天堂に対して大きな期待を寄せています。海外のゲーム開発者からのリスペクトを多く集める宮本氏が、世界中から愛されている事がよく判る象徴的なイメージと言えそうです。

ロンドンを拠点とする世界最大のサービスファームであるプライスウォーターハウスクーパース社が2010年から2014年のグローバルな娯楽とメディアの概要に関するレポートを発表、世界的なゲーム市場の規模が今後年間10.6%平均の成長を遂げ、2009年に525億ドル(4.75兆円)だった市場規模が2014年には868億ドル(7.8兆円)に達する見込みである事が記されています。

さらにプライスウォーターハウスクーパースはゲーム市場がインターネット広告とモバイル市場についで2番手の成長セグメントになるとし、テレビ加入やライセンスビジネスを追い抜き、最も成長する消費者とエンドユーザー区分になるとの予想が併記されています。

確かに今年のE3で見られた各社の勢いと熱意は、去年に比べて出展タイトルの数や規模など確実に増していると感じられました。今年の年末商戦への準備がはや開始された感の強い今年のE3でしたが、今後のゲーム市場がこの予想通りに右肩上がりに成長するか、ホリデーシーズンの動向に注目です。

先日E3のプレスカンファレンスにて公式に発表されたPSNの有料サービス「PlayStation Plus」、ベータテストへの優先参加や、Plus専用コンテンツに加えて、毎月1タイトルを無料でプレイできるサービスや、トロフィーやセーブデータの引き継ぎも可能なゲームトライアル、さらにPSNでの20~50%のディスカウントキャンペーンが行われるなど、魅力的なサービスが揃えられています。なお、日本でのサービスも6月29日から開始され、30日利用が500円、1年間利用が5000円となっています。

そんな本サービスに、クロスゲームボイスチャットが登場するとの噂が話題になっており、ポルトガルの公式サイトにて当機能の登場が記載されるなど、期待が高まっていましたが、該当記載が取り下げられ、ソニーによりクロスゲームボイスチャットがPlayStation Plusに登場しない事が公式に確認されました。

登場への期待が高まっていただけに残念なお知らせですが、公式にまで登場したとあって、実現に向けて模索されている可能性は依然否定できない状況あると考えられます。今後のアップデートや動向に期待!といったところでしょうか。

すっかり取り上げるタイミングを逃してしまいご紹介が遅れてしまったDavid Jaffe氏の新作「Twisted Metal」、E3で行われたソニーのプレスカンファレンスにて最後の最後で良い所を全部を持って行ったサプライズ登場にファン大歓喜!な復活となりました。

という事でめでたく復活と相成ったTwisted Metalは、スピンアウトを除けばなんと9年ぶりの復活となる訳ですが、全く勢いは衰えていないばかりか、久しぶりに登場したSweet Toothのトチ狂いっぷりは以前にも増して強烈で、ゲーム内容も開いた口が塞がらないようなカオスな物でした。

ゲームの詳細については改めてお伝えしますが、先日Jaffe氏が今作のレーティングについて発言し、本作が“T”レーティング(13歳以上)を目指している事が明らかになりました。これは氏のtwitterにて発言されたもので、本当はM (17歳以上)タイトルにしたいが多くのビジネス的な利点を損なうことになるとして、Tを目指す旨を記しています。これにより、多くのターゲットへの訴求や、販売店からの支援、そしてTVコマーシャルの放送可能な枠が増える事などを明かしています。

久しぶりのフランチャイズ復活で、Eat, Sleep, Play初のAAAタイトルでもあり、やはり多くの新規ユーザーに楽しんで貰いたいところ。Jaffe氏には是非ぎりぎりのラインを攻めて頂きたいと思います。

多くのサプライズが登場し大盛況の内に閉幕した今年のE3、開催前から噂話やサプライズの連続で本当に楽しい数日間でしたが、やはりこの盛り上がりを作ってくれたのはゲーム開発者やパブリッシャーのお馴染みの面々!捨て身のパフォーマンスで楽しませてくれた多くの関係者に感謝で一杯です。

という事で今回はGametrailersが編集したE3のハイライト……ならぬ愉快なローライトシーンを集めた映像をご紹介!いつもお馴染みの皆さんが本気で取り組んでいるからこそ楽しめる腹筋崩壊映像が満載となっています。

それにしても……いつも自信満々で力強いReggie氏の珍しい笑顔の破壊力は並々ならぬじわじわ加減、そして全体を通してあまりにも強いコナミのターン!GTが見せる編集の妙も素晴らしく、来年は一体どんなステージを見せてくれるか、今から楽しみです。

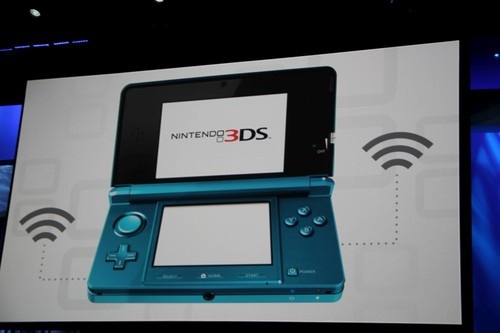

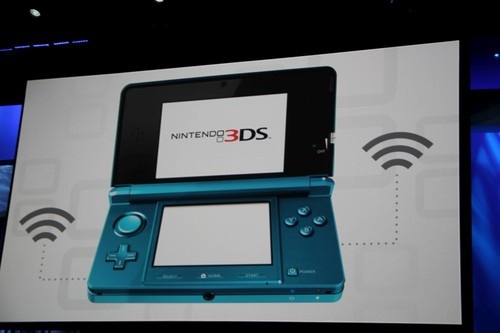

先日行われた任天堂のプレスカンファレンスにて素晴らしいタイトルラインアップと共に発表され大きなサプライズとなった任天堂の新型携帯ゲーム機「ニンテンドー3DS」、ゲーム機では初のメガネを必要としない3D立体視の実現で大きな注目を集める本機ですが、初めての機能だけあって健康への影響について論じられています。

任天堂アメリカのReggie Fils-Aime社長は3DSについて、健康に関する問題はないと発言し、健康分野のエキスパートと仕事を進めており、広範囲な試験を行った上で、任天堂が最良で最も素晴らしい製品だけを市場に出していると語っています。

しかし、Reggie氏は近年の3D映画等で出されているメッセージと同じく、幼い子供はまだ目のための筋肉が十分に形成されていない事から3Dイメージを見ない様に勧めると発言、これが標準的な内容である事を強調し、かつて任天堂がリリースしたバーチャルボーイも同様であった事を明らかにしています。さらに、Reggie氏は”幼い子供”の境界が7歳あたりだろうと発言しました。

今回のE3展示ではプレイ時間も短い事から、3D立体視に関する頭痛や吐き気などについて報告は見られませんでしたが、やはりリリース後の長時間プレイに伴う健康への影響は、3D映画やTVでの立体視プレイと同様に全く無いとも言い切れないようです。

いよいよ北米でローンチを迎えたゲームストリーミングサービスの「OnLive」、潤沢な資金と十分なベータテストを経て、想像以上の完成度でスタートを切ることとなったOnLiveですが、今回のサービスはPCとMac版に止まっており、TVでのプレイに対応するMicroconsoleのリリースは先送りとなっています。

昨日盛況の内に閉幕を迎えたE3にてOnLiveのボスSteve Perlman氏へのインタビューが行われており、Microconsoleのリリーススケジュールが、PCとMacのサービスが十分な状態になった後に予定されている事が明らかになりました。

Perlman氏はその時期が今年の年末だろうと述べ、すでにMicroconsoleを利用しているベータユーザーが存在している事を併せて明らかにしています。これまでの情報ではMicroconsoleが非常に安価で場合によっては無償提供の考えも示唆していたOnLiveですが、今回のローンチがどのような結果を導き出す事になるか動向に注目です。

今年4月に発表され、その衝撃に世界レベルの大騒ぎとなったBungieの新IPをActivisionが10年に渡って独占的に販売を行うとの契約ですが、世界中の注目が集まるこのBungieの新IPは、残念ながら今年のE3に姿を現す事はありませんでした。Activisionによると登場は来年のE3になるかもしれないとの事。

これはIGNのインタビューに登場したActivisionの最高業務責任者を務めるThomas Tippl氏が新IPについて発言したもので、氏はこの新IPが非常に野心的で並外れた計画だと述べ、Activisionは近年のゲーマーが期待し、ゲーム産業がこれから向かうべき物になると自信を見せています。

また非常に色濃くオンライン要素を持ち合わせる事を述べたJones氏は、CoDシリーズやBlizzardタイトル等で巨大なオンラインプレイに関する専門知識を有している事が契約の決め手になったとも語り、この新IPのアナウンスが恐らく次のE3には行われるだろうと発言しました。

Marathonのデザインを手掛けたJason Jones氏が200人体制で開発に挑んでいるというこの新IP、一体どんなタイトルが飛び出す事になるのか、登場にはあと1年ほど待つ必要があるようです。

本日いよいよ正式サービスが開始されるゲームストリーミングサービスのフロンティアOnLiveの後を追う「Gaikai」がElectronic Artsと複数年契約を交わした事を発表しました。以前E3にて大きなアナウンスを行うと発言していたGaikaiのボスDave Perry氏の言葉はこの事を指していたようです。

明らかになったタイトルにはSims、Battlefield: Bad Companyシリーズ、Dragon Ageシリーズ、Mass Effectシリーズ、Medal of Honorシリーズ、Need for Speedシリーズなどが含まれるとの事。いよいよ本格的に始まるストリーミングビジネス、今後の動向に注目です。

E3を運営し、米国のESRBレーティングの管理なども行うEntertainment Software Association(以下:ESA)が来年のE3スケジュールを発表、2011年の開催は6月7~9日で同じくロサンゼルスのコンベンションセンターにて行われる事になります。

この発表に併せて、今年のE3での出席者数が4万5600人であった事が発表されました。2009年の出席者が4万1000人だった事から4600人増で、イベント規模が大きくなった事が明らかになりました。

出展は300に達し、昨年は78ヶ国からの出席者が参加しましたが、今年は90ヶ国からの出席者がE3会場を訪れた事も併せて記されています。出展タイトルも大幅に増えており市場規模の勢いが感じられる結果となりました。

なお、2000年以降の過剰なお祭りイベント化(2005年は7万人が参加)の反動で規模が縮小された2007年の参加者は1万人、2008年には5000人と開催規模の縮小と共にゲーム産業の勢いにも衰えが感じられた状況から一転、正常な規模拡大が実現された様に思える近年のE3、来年以降の動向にも注目です。

正式発表が行われたものの、まだ価格に関する発表が行われていないXbox 360専用のモーションコントローラー「Kinect」ですが、昨日GamesIndustryがMicrosoft GermanyのOliver Kaltner氏に行ったインタビューにおいて、8月18日からドイツのケルンにて開催されるgamescom 2010においてKinectの価格が発表される事が明らかになりました。また、Kaltner氏は更なる新情報が同イベントにおいて明らかになると発言しています。

なお、海外の販売サイトでは既にKinectの予約が開始されており、amazon、GameStopには価格が149.99ドルとの記載がされています。

UPDATE:6月18日9:50

40Kシリーズ初のアクションRPGタイトル「Warhammer 40,000: Space Marine」のトレイラー映像を追加しました。映像ではインゲーム映像と思われるシーンも収められており、スペースマリーンがオークの大群と戦闘している様子が描かれ、なんとStormboyzが空高く飛ぶ様子やKilla Kanとの戦闘など、40K好きにはたまらない映像が収められています。今回はオーク共しか登場していませんが、今後ケイオスやエルダー、タウやティラニッド達も登場する事になるのか……想像しただけでわくわくが止まりません。

以下、アップデート前の本文となります。

Relic Entertainmentが開発を進めているWarhammer 40,000シリーズの新タイトル「Warhammer 40,000: Space Marine」、今作はまさかのアクションRPGにタイトルなる事が既に明らかにされています。続報がなかなか聞こえてこない本作ですが、今朝E3で行われたアナリストのミーティングでTHQのDanny Bilson氏がWarhammer 40,000: Space Marineの事を”私たちが擁するGears of Warキラー“だと表現しました。

残念ながらE3では出展されなかった本作ですが、Bilson氏は今年後半に行われるGamesComに完全なビルドのWarhammer 40,000: Space Marineを出展する事を明らかにし、GamesComに登場する最良のゲームの1つとなるだろうと語りました。

さらにBilson氏は本作が驚異的なタイトルで、信じられない程のアートとゲームの深さ、そして他とは違ったレベルの作品に仕上がっていると説明しており、プレイするのをとても待ちきれないと大きな自信を見せています。筆者は今も尚、DoW初代からSoulstormをちまちま遊ぶ40K大好き!人間である事を予め断らせて頂いて……一言ツッコミを入れさせて下さい。ほんとかよおおおおおお!

しかし万が一にもギアーズの牙城に食い込む様なタイトルになるとすれば……ファンとしてこれほど嬉しい話はありません!今後の情報に期待して続報を待ちたいと思います。楽しみ!

今年のE3では「Gears of War 3」と「Bulletstorm」のプロモーションに大忙しなCliffy Bですが、NowGamerのインタビューに登場したCliffy Bに、今年の任天堂の発表を大きく評価する発言が見られました。

今年のE3について聞かれたCliffy Bは、マイクロソフトが勝つかもしれないと語り、手掛けるタイトル達への自信を見せています。さらに、今年の任天堂について触れ「しかし、任天堂は帰ってきたと感じます」と発言、マリオやカービィとゴールデンアイのカムバックが自分にとってとても嬉しい事である事を明かし、マリオギャラクシー2に打ちのめされた事、そして今後もこれらのタイトルを楽しんでいきたいとの旨を発言しました。

任天堂の大ファンとして知られながら、Microsoftをパートナーに多くのコアゲーマーを魅了するタイトルを産み出し続けるCliffy B、プラットフォーム間の争いなどがしばしば見受けられる中、競合相手の功績を正当に認め敬意を示すクリエイターの存在はとても良い物だと感じました。イケメン!

先ほどE3の任天堂プレスカンファレンスが行われ、多くのサプライズが登場しました。一先ず今回のダイジェストをまとめてお知らせします!

– Wiiタイトル –

■ ゼルダ新作「Legend of Zelda: Skyward Sword」が実演

宮本氏が登壇し新作ゼルダ「Legend of Zelda: Skyward Sword」のデモンストレーションを行いました。Wiiモーションプラスとヌンチャクを剣と盾に見立て、より直感的なゲーム性が実現された事が明らかに。

ムチやカブトムシ、爆弾などそれぞれが特徴的で直感的に利用できるアイテムが登場し、UIにはリングメニューも採用され、非常にプレイしやすい印象を受けました。リリースは来年の予定。E3ではプレイアブル展示されているとの事で動画や新たな情報等は後ほど改めてお知らせいたします。

■ マリオのスポーツゲーム「Mario Sports Mix」が登場

バスケットやホッケー、バレーボールといった複数のスポーツゲームが盛り込まれたマリオのスポーツゲーム「Mario Sports Mix」が登場しました。リリースは2011年に。

■ Miiベースのパーティゲーム「Wii Party」

Miiをベースにした17種類のミニゲームが同梱されたパーティゲーム「Wii Party」がアナウンスされました。リリースはホリデーシーズン。

■ 大人気のダンスゲームに続編「Just Dance 2」が登場

ヨーロッパから火がつき脅威的に一定のセールスを保ち続けているJust Danceに続編「Just Dance 2」が登場。リリースは2010年秋。

■ 噂は本当だった「ゴールデンアイ」がアナウンス

先日から噂に上り、動画などもリークされていたコンソールFPSタイトルの金字塔「ゴールデンアイ」の新作が事前情報通りに登場しました。リリースは年末!

■ ウォーレン・スペクター氏が登場した「EpicMicky」

今回はミッキー帽をかぶらず登場したウォーレン・スペクター氏、未見のステージのプレイデモを上映し、事前情報で報じられたスチームパンクテイストの大幅な採用が無かった事が明らかになりました。蒸気船テイストの2Dステージなども登場。

■ 超キュートなカービィ新作が久しぶりに登場!「kirby’s Epic Yarn」がアナウンス

もう動画を見るだけで十分な程にインパクトの高い7年ぶりの新作「kirby’s Epic Yarn」がアナウンスされました。可愛くて死ぬ!

■ こちらも噂通り!「Donkey Kong Country Returns」が発表

こちらも数日前から噂になっていたドンキーコングの復活が実現しました。「Donkey Kong Country Returns」は横スクロールアクションでドンキーコングらしいハイスピードでテンションの高いゲームプレイの様子が上演されました。

– DSタイトル –

■ 期待の続編「黄金の太陽 DS」が登場

久しく続報の無かった「黄金の太陽 DS」が久しぶりに登場、”Dark Dawn”のサブタイトルが新たに加えられ、リリースがホリデーシーズンに予定されている事が明らかになりました。

– 「ニンテンドー3DS」が登場! –

かねてから登場がアナウンスされていた3D立体視をメガネ無しで実現する「ニンテンドー3DS」が正式に公開されました。リーク基盤通りのレイアウトで、タッチパネルは下画面のみ、アナログのスライドパッドを新たに搭載。DSiとの互換性を保持しています。モーションセンサーとジャイロセンサーを搭載、本体に用意されたカメラで3D写真の撮影が可能で、オンライン機能が大きく強化されています。

会場ではグラス無しのゲーム体験を強くアピール、岩田社長も登場し3DSの魅力を後述のタイトルラインアップなどを合わせ大きなサプライズとなりました。

– サプライズ山盛りの「ニンテンドー3DS」驚愕の対応タイトル! –

カンファレンスに登場した岩田社長は3DSの対応タイトルを紹介、あまりにもメガトン級なラインアップで会場は沸き立ちました。対応タイトルは以下。

- パルテナの鏡新作

- メタルギアソリッド:小島監督による製作タイトルとの事

- ニンテンドッグス:猫も登場する模様

- バイオハザード:完全新作

- キングダムハーツ

- ファイナルファンタジーフランチャイズタイトル

- チョコボレーシング3D

- セインツロウ:会場から笑いが聞こえました

- アサシンクリードタイトル

- リッジレーサー

- Madden:EA Sportsタイトル

- Ninja Gaiden

- デッドオアアライブ

- レイトン教授シリーズタイトル

MicrosoftのE3プレスカンファレンスではXbox 360のモーションコントローラ「Kinect」が主役級の扱いで大きく紹介され、各種タイトルの紹介やデモンストレーションが行われました。さらに11月4日の北米リリースも発表され、ホリデーシーズンの先陣を切る事が明らかになりました。

さらにローンチタイトルが15本用意される事が発表され、ディズニー傘下のスポーツ専門チャンネルであるESPNとの提携やLastFMとの連携も明らかにされています。

なお比較的高めの価格設定が噂されているKinectの価格については明らかにされませんでした。次の大型イベントに持ち越しといった所でしょうか。

先ほど行われたMicrosoftのE3プレスカンファレンスにて昨日イタリアから広告がフライング掲載された新型のXbox 360が正式に発表されました。リーク情報通り250GBのHDDを内蔵し、Wi-Fiを内蔵した新型Xbox 360はコンパクトになった新基盤が用いられており、プロポーションはそのままにかなりの小型化が実現されています。

さらに価格は据え置きで299ドル、北米での発売はなんと今日からとの事で今週末には店頭に並ぶ運びとなるようです。さらにイベント会場では無料で本体をプレゼントするという太っ腹なサプライズも行われました。なお、国内でのリリースに関する詳細はまだ明らかにされていません。

本日のニュース一覧

- 人気スケボーシリーズ最新作「skate.」のシーズン1トレーラーがお披露目、開幕は10月7日

- 累計プレイ時間やプレイヤーの死亡数を含む「ダイイングライト:ザ・ビースト」の天文学的な統計情報が公開

- Humble Bundleが“Chronicon”や“BloodRayne: Terminal Cut”を同梱する「Close Combat Collection」バンドルの販売を開始

- 新作ゴッドゲーム「Masters of Albion」の開発を進めているピーター・モリニューが引退を表明

- 手作りのフィギュアとストップモーションアニメでスコットランドの民話世界を描く「Judero」のコンソール版が国内外でリリース、ローンチトレーラーも

- 発売が迫る「Battlefield 6」の地域別解禁時刻がアナウンス、プリロードもスタート

- 現代兵器で中世世界を蹂躙する「Kingmakers」の早期アクセス版リリースが延期、Redemption Roadが最新の進捗を報告

- パークの運営を管理する様々なスタッフに焦点を当てる「Jurassic World Evolution 3」の解説映像が公開、発売は10月21日

- 第43回「Golden Joystick Awards」の部門別ノミネート作品が発表、最多ノミネートは「Clair Obscur: Expedition 33」

- ダークファンタジーアクションCastle of Heartのアップグレード/拡張版「Castle of Heart: Retold」が本日発売、ローンチトレーラーも

- ブロック崩しと拠点建築を融合させたサバイバルローグライク「BALL x PIT」のデモアップデートが配信、正式リリースは10月15日

- マーベル・ゾンビーズテーマの新シーズン“Undead Horde”のコンテンツを紹介する「Marvel Snap」の解説映像が公開

- 攻城戦のゲームプレイを紹介する「Dwarf Fortress」のプレビュー映像が公開、実装は近日中

- THQ Nordicが“Steam Nextフェス”向けタイトル3作品のラインアップを発表、「Tides of Tomorrow」と「REANIMAL」、「スポンジ・ボブ:海の荒神たち」の体験版を配信

- SIEが2025年9月北米/欧州のPS Storeダウンロードランキングを発表、「NBA 2K26」と「EA Sports FC 26」がPS5部門の首位を獲得

- Humble Bundleが多彩な“Warhammer”ゲームを同梱する「WAAAGHtober! A Warhammer Bundle」の販売を開始

- Vampire Survivors系3Dオートシューター「Megabonk」が発売から2週間で100万本販売を達成、同接ピークは8万8,000人超え

- 高難易度アクション「Hollow Knight: Silksong」をデジタルサックスでプレイし100%コンプリートした猛者が登場

- アモンの大幅強化を含む「ボーダーランズ4」のヴォルト・ハンター調整アップデートが遂に配信、変更点全まとめ

- アデプトゥス・メカニカスとネクロンの新たな戦いを描く続編「Warhammer 40,000: Mechanicus II」のSteamデモが配信、日本語対応済み

- サンドボックスオープンワールドRPG続編「Outward 2」の開発中に起こった愉快なバグを披露する公式モンタージュ映像が公開

- 巨大な多脚機械で戦うディーゼルパンクPvPvEアクション「SAND」のオープンプレイテストが始動、新トレーラーも

注目タイトル記事一覧

おこめの「The Elder Scrolls V: Skyrim」記!

「4コマ:攻撃しようにも」

“Skyrim”記リターンズバックナンバー

かわいい子達がたくさんいるのでよかったらどうぞ。

アーカイブ

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

doope.jpについて

当サイトに関するご質問等はお問合わせフォームをご利用頂くか、またはメールで[doopeinfo@gmail.com]までお問い合わせ下さい。

Site Menu

PC | PlayStation 4 | Xbox One | Wii U

PlayStation 3 | Xbox 360 | PS Vita | DS

Mobile | Movie | Rumor

Culture | lolol | Business | Other

RSS feed | About us | Contact us

About the author

かたこり( Twitter ):洋ゲー大好きなおっさん。最新FPSから古典RPGまでそつなくこなします。

おこめ( Twitter ):メシが三度のメシより大好きなゲームあんまり知らないおこめ。洋ゲー勉強中。