先ほどTake-Twoの会計報告からGrand Theft Auto IVのセールスが1500万本を突破した事をお伝えしましたが、同報告から先月の9日にリリースを迎えた2K Marinのシリーズ最新作「BioShock 2」が全世界で300万本以上出荷された事が明らかになりました。

またTake-Twoのレポートには前作BioShockが400万本売れた事と合わせて、BioShockフランチャイズの総売上高が700万本に達するであろう事が報告されています。

昨日Activisionが行った公式発表から存在が明らかになった、2011年予定のSledgehammer GamesによるCoD新作タイトルですが、Activisionが発表に紛らわしい表現があったとして、”SledgehammerによるCoDアクションアドベンチャー”と、”2011年にリリース予定のCoDタイトル”が別の物である事を明らかしました。この訂正により、デベロッパ不明のシリーズ新作という、もう1つのタイトルの存在が姿を現しました。

またActivisionは誤解を招いた事を陳謝し、Treyarchが担当し2010年後半リリース予定のシリーズ最新作、SledgehammerによるアクションアドベンチャーCoD、そしてデベロッパ不明の2011年リリースタイトル、以上の計3タイトルが存在している事を改めて明らかにしています。

突如浮上した謎のデベロッパによるCall of Dutyシリーズの存在ですが、TreyarchとSledgehammerが同シリーズ新作の開発を行っている中、残るデベロッパは先日から続いている騒動の渦中にいるInfinity Wardしかおらず、新生Infinity Wardの新作がすでに進行中であるのか、それとも第4のCoDデベロッパの可能性が残されているのか……動向が気になるところです。

いよいよ開催が来週3月9日に迫ったGDC 2010、これまでで最も規模の大きなものになりそうな同イベントですが、先ほどEpic GamesがGDCで木曜と金曜の午後3時から予定されている講演の前にプレスカンファレンスを予定している事が明らかになりました。会見は午後2時より行われます。

先日DICEサミットでのInteractive Achievement Awardsの表彰式においてEpic GamesのボスMike Capps氏からUnrealタイトルの制作は行っておらず、現在はGearsフランチャイズの開発を進めているとの発言がありましたが、GDCで何らかの発表が行われるのか、期待が非常に高まります。

相変わらず驚く様な新要素を盛り込んでくるFable III、そして大きな物語を持つ事が明らかになったNatalタイトルのMiloとKate、この巨大タイトルできっとてんやわんやだろうと容易に想像がつくLionheadですが、ピーター・モリニュー氏がさらにもう一つ、あんまりにも可愛いので敢えてカタカナで書きますが「スーパーシークレットプロジェクト」が存在する事をTwitし、さらにこれに関するアナウンスの時期が近い事も明らかにしています。

今年の1月に公式サイトの求人ページで未発表プロジェクトの開発に関するネットワークプログラマーが募集されており、その存在はすでに明らかになっていましたが、思いの他早い続報の登場には驚きました。このアナウンスに関する詳細は明らかになっていませんが、来週開催されるGDCで何らかのヒントが提示される事を期待して待っていたいと思います。

この映像はマサチューセッツ工科大学が研究を進めているコミュニケーション用のロボット「MeBot」です。手元のマニュピレーターでロボットの手や動きを遠隔操作し、ロボットの頭に位置するモニターに映し出された顔と音声でコミュニケーションを行うという物で、文字や映像だけのコミュニケーションよりも非言語的なチャンネルの伝達に注視して作られた半自立型のロボットです。

MITはMeBotを用い、静止したMeBotとコミュニケーションを行った場合と、遠隔操作されたMeBotとやり取りをした場合の知覚の差について実験を行っており、この結果からは遠隔操作されたMeBotとの対話の方がより没頭する事が出来た事が明らかにされています。非常にシンプルで判りやすいロボットですが、こういったテレプレゼンスの歴史は1950年代から研究が始められており、1988年にニコラス・ネグロポンテ氏が研究していたMIT内メディアラボの人の顔をしたプラスチックに映像を投影する”トーキングヘッズ”がMeBotのご先祖様にあたります。

このトーキングヘッズは当時のネグロポンテ氏に、”またDARPAか!”でお馴染みのDARPAこと国防総省先端技術研究計画局が核攻撃(当時は冷戦時代)が行われた場合、重要な意志決定を行う大統領や国務長官などアメリカのトップリーダーが如何にロスが無くスムースにコミュニケーションを行えばよいかと相談した際に生まれた物でしたが、実用化される事はありませんでした。

当時のネグロポンテ氏によると、咄嗟の意志決定は顔の表情や言葉よりも身振りで伝えられる事が判った事、さらにモノクロ信号を送信しながら受信側のブラウン管に色を付け、ちゃんとカラーで顔を見えるようにしたトーキングヘッズのあまりのリアルさが、いささか不真面目だと思われたのかもしれないと語っています。

今回のMeBotは当時のトーキングヘッズが持ち合わせていた問題点に、MITが宇宙開発技術などで培ったマニュピレータによる遠隔操作をブレンドする事で「存在感の伝達」を数十年を掛けて実現した感慨深い小さなロボットと言えます。

今後ソーシャルコミュニケーション等での活用を目指してさらなる研究が重ねられるMeBot、遠くない将来はこういったデバイスで友人や家族と会話をする時代がやってくるのかもしれません。

Infinity WardとActivision、そしてそれに伴うCall of Dutyシリーズの行方について大きく揺れるActivisionですが、今回の公式発表から2009年の同社の収益のほとんどが Call of Dutyシリーズ、Guitar Heroシリーズ、そしてWorld of Warcraftから構成されている事が明らかになりました。

この3つのフランチャイズが占める収益の割合は全体の68%に至っている事が記されていますが、Guitar Heroシリーズを手掛けるNeversoftは2月の巨大レイオフで大きく縮小しており、音楽タイトルの衰えに伴ってフランチャイズとしての有用性にも疑問の声が上がっています。

さらにWorld of Warcraftは今年に入ってBlizzardがWoWが安定期に入った事を宣言したり、次回作のStarCraft IIのリリースが近い事もあり、今なお巨額の売り上げを絞り出すWoWですが、さすがにこれ以上の大きな成長はなかなか難しい様に思えます。ちなみにBlizzardにおけるWoWの売り上げが占める割合は2007~2008年が97%、2009年が98%となっており、恐ろしい占有率を誇っています。

以上の状況を鑑みても、残るCall of DutyシリーズがActivisionにとっては大きな成長が期待できるフランチャイズである事は疑いようがありません。Activision自体はこの状況の危険性を認識しており、これらのフランチャイズタイトルが目標を達成しない時は、この依存によってビジネスに著しい危機が訪れるかもしれないと述べています。

ActivisionのCall of Dutyシリーズに対する今回の強硬な姿勢や動きは王者の傲岸不遜による物とも言いきれないのかもしれません。いずれにしてもライバルタイトル達のビジネス的なタイミングや、本日のサプライズなフランチャイズ発表など、今回の騒動はまだまだ王座を譲るつもりはないActivisionの内情が見え隠れする象徴的な事件なのかもしれません。

先日突如降って湧いたInfinity WardとActivisionの騒動、情報が錯綜し事実確認が難しい状況が続いていましたが、昨晩発表されたActivisionのCall of Dutyフランチャイズに関する公式発表から様々な事が明らかになってきました。発表からはInfinity Wardの社員達が心配していた2人のボス、Vince Zampella氏とJason West氏が既にスタジオに居ない事が明らかになり、Activision主導の新体制で運営される事が明らかになりました。

Activisionの公式発表によると、Infinity Wardの新たなボスにActivision Publishingの最高技術責任者を務めるSteve Pearce氏とプロダクションのヘッドを務めるSteve Ackrich氏の2人が臨時の責任者として就任し、今回の騒動に揺れるInfinity Wardを率いていく事が明らかになりました。さらにCall of Dutyフランチャイズの業務はActivisionの重鎮Philip Earl氏が舵取りを務めていくと記されています。

さらに今回の発表でActivisionのCEOを務めるMike Griffith氏は「Vince ZampellaとJason WestはもはやInfinity Wardではないが、Infinity WardはCall of Dutyの将来を担う中心であるままです。そして私たちはこの集まった才能、専門知識、そしてリーダーシップに期待しています」と、依然同スタジオの重要性が非常に高い事を強調しています。

どうやら今回のInfinity WardとActivisionのトラブルはロイヤリティーとボーナス報酬に絡む雇用問題の様で、まだ詳細は明らかになっていないものの、ActivisionからInfinity Wardへのロイヤリティーの支払いがまだされておらず(通常ロイヤリティーの支払いはパブリッシャーの開発費回収後に行われるとの事)、2月末に支払われるとされていたボーナスも今回の件でどうやら保留になっている様子。ただ、今回の件は契約上の問題と雇用の問題が複雑に絡み合っており、Activisionの今回の行動は契約上は正統な動きだと言える様です。

SledgehammerのCoDフランチャイズ参加も明らかになり、さらにBlizzardが持つBattle.netのノウハウの投下も正式に発表された今回の発表とInfinity Wardとの事件、一体これからどうなっていくのか?しばらく騒動は続きそうです。

かねてよりInfinity WardとTreyarchに続く「Call of Duty」シリーズ第3のデベロッパはVisceral GamesでDead Spaceを開発していたGlen Schofield氏とMichael Condrey氏により設立された新スタジオSledgehammer Gamesがではないかとの噂が出ていましたが、昨日同シリーズのパブリッシャであるActivisionが2011年にリリースが予定されているシリーズ新作の開発をSledgehammer Gamesが行う事を明らかにしました。

またアナウンスにはSledgehammer Gamesが開発を行う「Call of Duty」シリーズ最新作がアクションアドベンチャータイトルになる事が合わせて記されており、FPSタイトルのみだった同シリーズのフランチャイズの拡張が行われる事が明らかになっています。これに併せてSledgehammerの新作がナンバリングではなくスピンアウトタイトルか?との予想もされています。

さらに以前ActivisionのCFOであるThomas Tippl氏がWorld of Warcraftのビジネスモデルを例に、Call of Dutyシリーズにオンラインでの少額課金による追加コンテンツ販売の導入を検討しているとの発言を行っていましたが、Call of DutyシリーズにBlizzardのBattle.Net的なシステムを導入し、新たなビジネス展開がなされる事も正式に発表されています。

度肝を抜くような新技術のデモ映像をご紹介したばかりのCryEngine 3ですが、Crytekは昨日、同エンジンが3D立体視技術への対応を果たす事をアナウンスしました。

近年注目を集める3D技術ですが、とうとう120Hzサポートの液晶モニターなども登場し、いよいよ現実的な技術となってきました。Crytekが採用したのはStereoscopic方式の技術の様で詳細はまだ明らかではないものの、今月開催されるGDCの会場において、この技術のデモフッテージが公開される様です。

GDCではCryEngine 3のPCとXbox 360、そしてPS3を横切るリアルタイムなオーサリングが披露される予定ですが、今回のアナウンスでさらに楽しみが増えました。こちらの続報は改めてGDC開催時にお知らせいたしますので、お楽しみに!

先ほどお伝えしたInfinity Wardに突如降って湧いたトラブルの話題ですが、続報が聞こえてきました。今朝方Activisionが米国証券取引委員会(U.S. Securities and Exchange Commission)に提出した報告文書から、Infinity WardのVince Zampella氏とJason West氏に対する物と思われる訴訟を前提にした契約違反に関する記述が発見されました。(該当の記述は”F-50″ページ目の18. Commitments and Contingenciesの3段落目を参照)

ここにはInfinity Wardの2人の上級従業員による契約違反と反抗について書かれてあり、この問題がこの2人の排除と訴訟のスタートを含んでいると記されています。Jason West氏が既にInfinity Wardから離れたとも噂されるこの問題、どうやら複雑な展開になってきた様子。これからさらに騒動は大きくなっていきそうな気配です。

海外の情報サイトG4tvが報じた所によるとModern Warfare 2で知られるInfinity Wardに昨日から何らかのトラブルが発生している模様です。

海外の情報サイトG4tvが報じた所によるとModern Warfare 2で知られるInfinity Wardに昨日から何らかのトラブルが発生している模様です。

昨日の朝、Infinity WardのボスVince Zampella氏とJason West氏がActivisionに出かけて以降、まだ戻っていないとの事。さらに、昨晩には制服を着ていないSP風の男性達がInfinity Wardスタジオにやってきて、何かを待っている様子の彼らにIWの社員が尋ねた所、そこに居る理由を明かさず、スタジオでは混乱とパニックの様な状態になっているとの事。

G4tvにこれを伝えたスタジオの情報筋はActivisionとInfinity Wardの関係が”緊張状態にある”と述べ、「私たちはただゲームを作っていたいだけなんだ」と胸中を語っています。

こりゃ何事かと当サイトでもお馴染みのRobert Bowling氏のTwitterを覗いてみたらどうやらボストンに向かっている途中の様で、40分程前に着メロ変えた!と喜んでおり(ちなみにドロップキック・マーフィーズのI’m Shipping Up To Bostonに)緊張感は全く見られない様子。

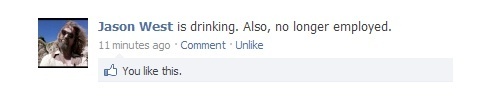

さらにJason West氏のFacebookでは飲んでたよー!との記述が発見され、飲んでたんかい!と思いきや、さらに職を失った旨が書かれており、G4tvではさらに同氏のLinkedinプロフィールページが次の様に変更されたと報告し、さらなる混乱が発生しています。

President/Game Director/CCO/CTO Infinity Ward

January 2001 – March 2010 (9 years 3 months)”

いったい何がどうなっているのか、情報がかなり錯綜している様子で詳細がわからない状態が続いています。ただの勘違いや行き違いが重なっただけであればいいんですが……。続報等あれば、改めてお伝えいたします。

ポケット電卓や安価な価格設定でホームコンピューティングの先駆けとなったSinclair ZX80、ZX81の発明で知られるイギリスの天才発明家クライブ・シンクレア氏、現在では驚異的にスリムな折りたたみ自転車A-bike等の発明で知られています。

イギリスではビデオゲームのプラットフォームとしても一世を風靡したSinclairシリーズの生みの親シンクレア氏にイギリスのガーディアン誌が行ったインタビューにおいて、同氏が「私はPCを全く使用しません」と発言し、注目を集めています。

インタビューによるとシンクレア氏はメールすら億劫なようで、コミュニケーションツールと化した近年のPCのあり方を疎んじている様子。氏はコミュニケーションなら電話の方がずっと良いと述べ、PCでのコミュニケーションやPCと人間の距離感について、まるで”悪夢”だと語っています。

今年70歳を迎える高齢ながらも未だに現役で大きな発明を生み出すシンクレア氏、Atari 400やApple II、TRS-80、そしてCommodore PET等と戦い、安価な価格設定でコンピューターの一般化を果たしたその頭脳はまだ未来を見据えているのかもしれません。

DICEの共同設立者であり、かつては社長も務めていたFredrik Liljegren氏、現在はAntic Entertainmentを立ち上げ「Junk Battles」というタイトルの開発を進めているLiljegren氏がGaming Unionのインタビューに応じ、Wiiについて強い意見を述べています。

インタビューで最近話題になっているメジャーなデベロッパ達によるWiiに対するネガティブな動きに絡んで、Antic EntertainmentはWiiタイトルを作りませんか?と問われたLiljegren氏は「絶対的な成功が約束されているならば開発を行うが、WiiにオリジナルのIPを置くつもりはない」と発言、続けて「私はWiiをウイルスのような物だと評価しています」と、非常に強い否定的なスタンスを顕わにしました。

Liljegren氏はWiiの普及率と利用率の関係について触れ、その高い普及率に対して利用時間の短さを指摘しています。「Wiiはおもちゃだ」と言うLiljegren氏は、Wiiの利用者がゲーマーではないと述べ、任天堂自身がWiiをゲーム機では無いと理解する点で利口だと皮肉り、娯楽を楽しむ為の専用機ではないと両断しています。

Liljegren氏によるウイルスとの表現は普及率の事を述べている物と思われますが、近年騒々しく語られるWiiとDSのサードパーティ問題、ここには後継機の問題も複雑に絡み合っており、今後の動向が気になる所です。

年末のVGAや先日開催されたX-10イベントでも動向に大きく注目が集まるCliffy Bの次回作ですが、なかなか有力な情報や発表が無いまま、E3を迎えそうな時期になってしまいました。Cliffy Bは料理の話しやら見てきた映画、Heavy Rainの話しなど日々のんびりTwitしている毎日(表面上)ですが、先日のDICEサミットでのInteractive Achievement Awardsの表彰式においてEpicのボスMike Capps氏が気になる発言をしています。

VentureBeatのDean Takahashi氏がIAAの会場で見つけたMike Capps氏にインタビューをしたところが映像で公開され、その中でEpicの次回作について「私たちはUnrealタイトルは作ってないよ、今はGearsフランチャイズの開発を進めているんだ」と返答、次のE3Epicのファンにとって刺激的な物になるだろうと加えています。(※こちらからインタビューの映像をご覧頂けます。)

これがGears of War 3のアナウンスかどうかは未だ不明ですがGearsフランチャイズを開発中なのはどうやら間違い無い様子。いよいよギアーズが始動する事になるのか今からE3の開催が楽しみです!

家へ侵入して来ようとするゾンビ達に可愛らしい植物で応戦するタワーディフェンス系タイトル「Plants vs. Zombies」、昨年PCでリリースされた本作のiPhone版Plants vs. Zombiesの販売本数が9日間で30万ユニットを達成し、100万ドル以上を売り上げた事を開発元であるPopCap Gamesが明らかにしました。これはこれまでのiPhoneアプリの最も大きなローンチになるとの事。

近年、大手各社がますます力を注ぐカジュアルゲームの存在ですが、長期間好セールスを続ける本作とフットワークの軽いPopCapの開発は大きな成功事例と言えるかもしれません。

先日サンフランシスコで開催された北米任天堂メディアサミットにおいて、任天堂アメリカのビジネス開発トップであるDan Adelman氏が任天堂に100万本以上を売り上げるタイトルがWiiに76タイトル、DSには108タイトル存在している事を明らかにしました。

ミリオンを達成しているWiiの76タイトルのうち、22がファーストパーティのタイトル、残りの54作がサードパーティタイトル、またDSの108タイトルのうち45はファーストパーティ、残りの63作がサードパーティのタイトルとなっています。

さらにDan Adelman氏は2009年に30%の成長を果たしたWiiウェアは189タイトル、DSiウェアは127タイトル、またバーチャルコンソールは347タイトルなど、650を超えるダウンロードタイトルを抱えている事も合わせて公表しています。

あっちこっちで絶好調のNaughty Dogですが、公式サイトにてスタジオの引っ越しが行われるとのアナウンスがありました。新スタジオは3月1日から稼働し、現在の場所から150m程度の近所への移動となるようです。ノーティのFlickerには引っ越しの様子が公開されており、ボスEvan Wells氏は次の10年間と未来に向けてクオリティの高いプレイステーションタイトルを開発していく旨を語っています。

これに併せてお引っ越しの様子を描いた素晴らしくキュートなアートワークが公開、ドレイクはじめノーティのみんなが引っ越しトラックに乗って新しい犬小屋に向かって移動しています。社内のワンコ達も登場して……ほんとノーティはいちいちやることがキュートでたまらん!という事でパワーアップした新居へ引っ越すNaughty Dog、これからも一層素晴らしいタイトルを届けてくれるに違いありません。おめでとうノーティ!

先日韓国のMMOデベロッパーBluehole StudioがEn Masse Entertainmentと名付けられた新しい子会社の立ち上げをアナウンスしました。En Masse Entertainmentはシアトルを拠点にMMO開発を行うデベロッパとの事で、欧米市場に向けた高品質なオンラインゲームを提供していくとしています。

さらにこのEn Masse EntertainmentではBlizzardやElectronic Arts、ArenaNetそしてNCsoftから多くの人材が集められており、経験を多く積んだ開発者からチームが編成されているとの事です。En Masse Entertainmentは最初のプランとして韓国でリリースされている「TERA」というタイトルのMMOの欧米向けローカライズを手掛けるとの事です。Aionを始め、海外進出が目立つ韓国MMOタイトルですが、この豪華な開発メンバーを擁するスタジオからどのようなタイトルが飛び出すか、ビジネス的な動向も含めて興味が尽きません。

本日のニュース一覧

- パークの運営を管理する様々なスタッフに焦点を当てる「Jurassic World Evolution 3」の解説映像が公開、発売は10月21日

- 第43回「Golden Joystick Awards」の部門別ノミネート作品が発表、最多ノミネートは「Clair Obscur: Expedition 33」

- ダークファンタジーアクションCastle of Heartのアップグレード/拡張版「Castle of Heart: Retold」が本日発売、ローンチトレーラーも

- ブロック崩しと拠点建築を融合させたサバイバルローグライク「BALL x PIT」のデモアップデートが配信、正式リリースは10月15日

- マーベル・ゾンビーズテーマの新シーズン“Undead Horde”のコンテンツを紹介する「Marvel Snap」の解説映像が公開

- 攻城戦のゲームプレイを紹介する「Dwarf Fortress」のプレビュー映像が公開、実装は近日中

- THQ Nordicが“Steam Nextフェス”向けタイトル3作品のラインアップを発表、「Tides of Tomorrow」と「REANIMAL」、「スポンジ・ボブ:海の荒神たち」の体験版を配信

- SIEが2025年9月北米/欧州のPS Storeダウンロードランキングを発表、「NBA 2K26」と「EA Sports FC 26」がPS5部門の首位を獲得

- Humble Bundleが多彩な“Warhammer”ゲームを同梱する「WAAAGHtober! A Warhammer Bundle」の販売を開始

- Vampire Survivors系3Dオートシューター「Megabonk」が発売から2週間で100万本販売を達成、同接ピークは8万8,000人超え

- 高難易度アクション「Hollow Knight: Silksong」をデジタルサックスでプレイし100%コンプリートした猛者が登場

- アモンの大幅強化を含む「ボーダーランズ4」のヴォルト・ハンター調整アップデートが遂に配信、変更点全まとめ

- アデプトゥス・メカニカスとネクロンの新たな戦いを描く続編「Warhammer 40,000: Mechanicus II」のSteamデモが配信、日本語対応済み

- サンドボックスオープンワールドRPG続編「Outward 2」の開発中に起こった愉快なバグを披露する公式モンタージュ映像が公開

- 巨大な多脚機械で戦うディーゼルパンクPvPvEアクション「SAND」のオープンプレイテストが始動、新トレーラーも

- 「Prime Gaming」メンバー向けの2025年10月分無料タイトル14作品が発表、“DragonStrike”と“Tormented Souls”の期間限定無料配布もスタート

- Epicが「Nightingale」の期間限定無料配布を開始、次回の無料タイトルはロックマン系アクション“Gravity Circuit”

- “ダンジョンズ&ドラゴンズ”テーマの協力型デジタルボードゲーム「Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked」の発売日が2025年11月21日に決定

- 「ウィッチャー3 ワイルドハント」の10周年を祝う豪華なレコード3枚組アナログサウンドトラックがアナウンス、予約販売もスタート

- 物理ベースの攻城兵器建築シミュレーション「Besiege」のモバイル対応がアナウンス、発売は11月18日

- “Starbreeze”が2023年に発表した「ダンジョンズ&ドラゴンズ」タイトルのキャンセルを発表、“PAYDAY”に特化する再編とレイオフも

- 人気ストラテジーシリーズ最新作「ENDLESS Legend 2」の早期アクセスロードマップが解禁

注目タイトル記事一覧

おこめの「The Elder Scrolls V: Skyrim」記!

「4コマ:攻撃しようにも」

“Skyrim”記リターンズバックナンバー

かわいい子達がたくさんいるのでよかったらどうぞ。

アーカイブ

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

doope.jpについて

当サイトに関するご質問等はお問合わせフォームをご利用頂くか、またはメールで[doopeinfo@gmail.com]までお問い合わせ下さい。

Site Menu

PC | PlayStation 4 | Xbox One | Wii U

PlayStation 3 | Xbox 360 | PS Vita | DS

Mobile | Movie | Rumor

Culture | lolol | Business | Other

RSS feed | About us | Contact us

About the author

かたこり( Twitter ):洋ゲー大好きなおっさん。最新FPSから古典RPGまでそつなくこなします。

おこめ( Twitter ):メシが三度のメシより大好きなゲームあんまり知らないおこめ。洋ゲー勉強中。