ベータプログラムのスタートも明らかになったXbox 360のモーションコントローラー「Kinect」ですが、CPU占有率やプレイヤーが座った状態の認識、ラグに纏わる問題等と共に複数プレイヤーの認識が2人に制限されているのではないかとの懸念が存在していました。

いずれも正確な情報が報じられない上記の噂達ですが、過去にベース技術を開発したイスラエルのPrimeSense社が認識人数の問題はソフトウェアの調整で可能になるとの発言もあり、改善される事が望まれていました。

そんな中、Kinectのデザイナーを務めるKudo Tsunoda氏がgamescom会場でVideoGamer.comに対し、既にKinectが2人の認識制限を取り払った事を明らかにしました。Tsunoda氏は分割スクリーンでプレイするゲームなどはデザイン的な問題で2人以上のプレイヤーをゲームに登場させる事は確かに難しい事だと述べた上で、実装済みの例としてMTV Gamesのダンスタイトル”Dance Central”が既に2人制限を超えたプレイを実現している事を明らかにしました。

現在行われているベータプログラムの使用感などにも注目が集まるKinect、北米リリースは11月10日で価格は149.99ドルとなっています。

今年5月にとある映画監督がfacebookにて「Half-Life」の映画化に取り組んでいる事をうっかりばらしてしまい、ValveのボスGabe Newell氏がキレた事件がありましたが、この件の事を指したかどうかPC GameのインタビューにてHalf-Life映画について妥協するつもりは無いとゲイブ自らが発言しました。

ゲイブは初代Half-Lifeのリリース以降、ハリウッドとの対話が何度か行われた事を明かし、彼らが彼らの思い思いに作りあげた物語は最悪最低の物だったと回想。彼らはゲームを良いゲームにした”何か”、或いは作品がどのようにファンを作り上げていったかを理解出来なかったと辛辣な評価を下しています。

あまりに酷い状況が続いた末、とうとう社内ではValveが出来るベストは映画を作らない事か、自分達で作る事にするかのどちらかだとの意見まで出る状態になった事を明らかにしています。

またゲイブはサム・ライミ監督を迎えたWorld of Warcraftを大きく評価しつつも、上述と同じ事を考えているようで、Blizzardが自ら製作するWorld of Warcraftを見て見たいと発言しています。なお、ゲイブは81年の死霊のはらわた以来のサム・ライミファンである事、そしてWoWプレイヤーでもある事を明らかにしています。

ゲームの映画化がトレンドとも言える程乱発される昨今ですが、粗製乱造ぶりが目立つ事も事実です。凡作に身をやつしたフリーマン博士を見たいファンは一人も居ないはず、今後も妥協しないまま映画化が実現される事を期待したいと思います。がんばれゲイブ!

これまで未来的なプレイが楽しめるDungeons & DragonsのSurfaceScapesや、ペンとSurfaceを組み合わせたUI映像などで何度かお知らせしてきたマイクロソフトのテーブルトップPC「Surface」ですが、つい先日UMass Lowellロボット工学研究所がSurface技術を用いて複数台のロボットに命令を下しコントロールする技術デモ映像を公開しました。

映像ではRTSタイトルなどで良く利用されるグルーピングやグループの色分け、FPS視点でのロボットの直接コントロール、パス検知やロボット達が衝突判定を行い移動をスムースに行う様子が収められています。操作の過程で見られるUIも所謂Surface的な洗練された物で、手に合わせてUIが追従する動きなどは次世代コンピューティングを連想させるに十分な物だと言えそうです。

なおこの制御はSurfaceの仮想ロボット達を相手に行われていますが、このUMass Lowellロボット工学研究所はそもそも現実のロボットを研究しており、いずれは複数の”本物”のロボットをこのUIで制御する事を目指しています。すでにSurfaceを用いた単体のロボットのFPS操作を実現した下記のデモ映像が公開されており、今後は多種のロボットを混在させたコントロールの実現も視野に入れており、Z座標のコントロールの実装と共にUAVによる捜索なども想定されている様子。

なお、UMass Lowellロボット工学研究所は公式ページの情報によると、2001年にHolly Yanco博士により設立された研究所で、今回のデモ映像で見られた様な人間とロボット間のインタラクションや、ロボットによる都市の捜索と救難活動、爆発物と危険物の処理などを研究しており、National Science Foundation、National Institute of Standards and Technologyに並んで、米軍の研究機関であるU.S. Army Research Officeと先進的な研究を専門に手掛けるお馴染みのMicrosoft Researchが出資している事が記されています。

近年我々がゲームを楽しくプレイする事と現実の境が次第に曖昧になっている事はDARPAの研究を始め最先端の軍事技術や戦場でのロボット利用など様々なシーンで見られる様になりました。興味の有る方はTEDで日本語字幕付きでアメリカの政治学者ピーター・ウォレン・シンガー氏が語る軍用ロボットと戦争の未来という非常に興味深い講演の様子が公開されています。

この講演内容で語られた新しい種について、先日69歳で死去した作家ジェイムズ・P・ホーガンの著作”造物主の掟“を思い浮かべ、下に掲載したロボットがSurfaceの操作を行う映像を見る時、未来に何を思い浮かべるでしょうか。

元SAS(英国陸軍特殊空挺部隊)の一員でかつての湾岸戦争で300kmを超える脱出行を踏破しSASの歴史を塗り変えた経歴を持つベストセラー作家のクリス・ライアンが、Electronic Artsのシリーズ復活作「Medal of Honor」の予約特典となる本編の前日譚を描いた小生を執筆する事が明らかになりました。

クリス・ライアンの代表作である”the one that got away”(国内では”ブラヴォー・ツー・ゼロ 孤独の脱出行”)は自身の経験がドキュメントとして描かれており、こういった経験が今回のMedal of Honor小説でも特権的に作品のリアリティを増すとライアン本人が語っています。

なお、この予約特典はHMVでのプレオーダーを対象とした独占的な特典である事がElectronic Artsから明らかにされています。Medal of Honorのリリースは10月12日、対応プラットフォームはPS3とXbox 360、PCとなっています。

今月10日にマイクロソフトが”Microsoft Connect”経由で「Kinect」ベータプログラムへの招待状をメールで送信しているとの噂をお知らせしましたが、本日実際にこのベータプログラムに利用されているKinect用の新ダッシュボードのインターフェースがリークされました。

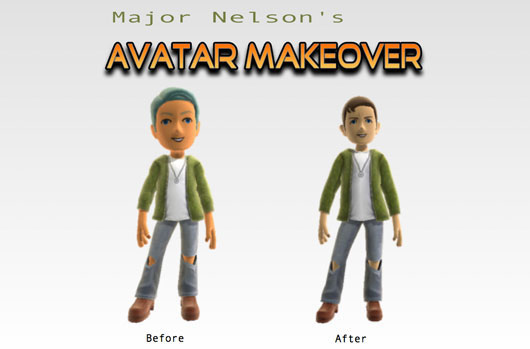

公開されたイメージにはよりフラットになったUIに新しいミニガイドやアバターエディタが確認でき、アバターのプロポーションとデザインがkinectリリースに併せて変更されている事が明らかになっています。また、今回のベータプログラムではサポートサイトが用意されているとの事で、Kinect AdventuresとKinect Sports、そしてKinect Joy Rideが今後テスト用にプレイ可能な状態になる事が記されています。

また、リデザインが明らかになったアバターについてはRareのシニアプログラマーを務めるNick Burton氏がKinectタイトル上にアバターを登場させる為にプロポーションの変更を行う事を英OXMに伝えていました。今後、新アバターはKinectの11月4日ローンチに間に合う様変更が適用されると考えられます。なお、新アバターの姿が確認出来るRareが開発中の”Kinect Sports”のスクリーンショットを掲載しておりますので、購入予定の方は一度確認しておいてはいかがでしょうか。

Modern Warfare 2で大きな議論の的となったNo Russian、そして先日Electronic Artsの新作”Medal of Honor”で起こったタリバン騒動はイギリスの国防相まで登場し大きな騒ぎとなりました。一方Treyarchが開発を進めているCall of Dutyシリーズ最新作「Call of Duty: Black Ops」にNo Russian的な過激なモチーフが存在するのか、Treyarchからはまだ一切語られていませんが、どうやら”戦争の残忍さ”の表現を避ける様子は無さそうです。

Treyarchのコミュニティマネジャーを務めるお馴染みのJosh Olin氏がgamescom会場にてGamerzinesのインタビューに対して、Call of Duty: Black Opsが成熟したオーディエンスの為の物で、成熟したテーマを扱うゲームだと発言、そしてTreyarchが戦争の残酷さと不快感を表現する事に躊躇しないと語りました。

Josh Olin氏はプレイヤーを作品に没頭させる事において、真実とリアリズムを確かな物にする事は重要だと述べ、プレイヤーに対する怒りや正義感、或いは悲しみを刺激する事で得られるエモーショナルなレスポンスは全てCall of Duty: Black Opsの物語を推進させ、作品の世界へより深くプレイヤーを没頭させる要素となると発言、それらを踏まえた上で、Treyarchが行う事に理由が無く不必要な要素が無い事を強調しました。

刺激的な内容が何の為に作られ、何を描こうとし、そしてそれがプレイヤーにどういった想起をさせる事になるのか、Medal of HonorとModern Warfare 2の件は対照的にこれを象徴した出来事だったと感じますが、魅力的な物語を構築している匂いが強く漂うTreyarchのCall of Duty: Black Opsがどのようなアプローチを見せる事になるのか、今後の動向に期待です!

昨晩Capcom-Unityにて「Marvel vs. Capcom 3」の新しい映像が2本公開、先日参戦が明らかになったビューティフルジョーとドーマムゥも登場する新ビルドの映像で、既存のキャラクターの新しい動作が多く見受けられる物になっています。さらにアマテラスとスーパースクラルのLV3ハイパーの様子も解禁!アマテラスのスロー効果やスーパースクラルによるファンタスティック・フォーチーム達の能力が発揮される殴りまくりコンボとなっている事が確認できます。

さらに海外情報サイトのGamingUnionのインタビューにSeth Killian氏が応え、デビルメイクライシリーズからの参戦となるダンテがこれまでのカプコンの格闘ゲームの歴史の中で最も必殺技や特殊動作など”技”を持ったキャラクターである事を明らかにしました。

確かに新ビルドでのアクションも確実に増えており、バリエーション豊かな動きが可能になっている事は今回ご紹介した映像からもその一端が垣間見られます。

なお、ダンテのバリエーションの豊富さをアピールしたKillian氏ですが、氏自身はどうやらトリッシュがお気に入りの様で、彼女が非常に嫌らしいトラップと必殺技を持っていると発言、巧みなトリッシュ使いと戦ったプレイヤーは本当に罠に掛けられた気分を味わうだろうと、そのトリッキーぶりを語っています。

6月に行われたE3にてXbox 360専用タイトルの”Codename Kingdoms”をアナウンスしたCrytekですが、同時期の6月9日に米国特許商標庁へと「World of Atlantis」と名付けられた商標を登録していた事が発見されました。

Codename Kingdomsのアナウンス時に公開されたトレイラーにはザック・スナイダー監督の映画「300」スタイルの古代の剣とサンダルを履いた戦士の姿が描かれており、God of Warシリーズの新作でクレイトスがアトランティスを舞台に戦う事もあって、Codename KingdomとWorld of Atlantisは非常に結びつけやすいイメージだと言えそうです。

いずれ詳細は正式な発表を待つほかないCodename Kingdomですが、CrytekのボスCevat Yerli氏はこれまでのCrytek作品とは全く違うスタイルのゲームになり、かなり大きなタイトルになる事を語っています。

以前GameStopにてリスト入りが確認されたDragon Age Originsの全部入りパックと思われる「Dragon Age Origins: Ultimate Edition」ですが、昨晩オーストラリアのレーティング機関であるOFLCにて15歳以上対象タイトルとして審査を通過した事が明らかになりました。

まだ正式なアナウンスが行われていない本作ですが、GameStopの商品ページでは北米で10月12日のリリース予定となっています。

さらにDragon Age: Originsの公式サイトにて最新DLCの”Witch Hunt”がアナウンス、今度はなんと本編エンディングの1年後を舞台に、多くの謎を残し姿を消したモリガンの姿が南の荒野で確認された事を発端に、その足跡を追う内容になっているとの事。

なお、”Witch Hunt”のリリースは9月7日で、PS3とPCは6.99ドル、Xbox 360は560MSPとなっています。

9月14日のリリースがいよいよ近づいて来たBungie最後のHaloタイトル「Halo: Reach」、ユーザーの期待も相当な物ですが、広告展開の規模もかなりの規模で、なんとマイクロソフトのゲームタイトル向けマーケティングでは過去最大の物になるとの事。これはマイクロソフトのグローバルプロダクトマネジャーを務めるMichael Stout氏が明らかにしたもので、正確な予算は提示されなかったものの、Halo 3のローンチは650万ドル規模だったと氏は振り返っています。

先日にはキャンペーンの一貫として、惑星Reachの”運命の日”の前日を静かに、そして迫る運命の足音を描いた上記の実写トレイラーが公開され、続いて昨晩にはノーブルチームの面々が登場する新しい実写トレイラー”Deliver Hope”のショートバージョンが登場、映像には圧倒的なクオリティで悲壮感に満ちた戦場とノーブルチームの英雄的な行動が描かれています。

この”Deliver Hope”トレイラーはこれまでのライブアクションを手掛けてきたディレクターNoam Murro氏が手掛けており、印象的な楽曲は映画「レスラー」を手掛けたBrian Emerichの手による物。撮影はプラハで行われ、編集は”The Social Network”を手掛けたAngus Wallが担当、VFX等にはLegacy EffectsとMethod Studiosがそれぞれ制作に協力しています。

さらに”Deliver Hope”は8月29日よりCBSとNBC、そしてFOXのゴールデンタイムと深夜の放送も行われ、MTV、Spike TV、Comedy Central、SyFy、ESPN、F/X、TNT、TBS、Discovery Channel、G4といったケーブル放送にも登場する事になります。

また、Deliver Hopeトレイラーはロングバージョンも用意されており、こちらは9月6日に公開予定との事。近年こういった実写トレイラーの存在は見慣れてきた感もありますが、今回のDeliver Hopeトレイラーは本当に目を見張る様な迫力とクオリティに満ちており、本作に込めるマイクロソフトとBungieの意気込みが只事では無い事が滲み出ていると言えそうです。

すでに北米で正式サービスが開始されたクラウドゲームサービスのOnLiveの後を追う、David Perry氏率いる「Gaikai」がなんと日本でクローズドβテストを開始する事が氏のTwitterから明らかになりました。

日本でのベータテストなど、これまで全く耳にした事もない話であるだけに、詳細は一切判りませんが、氏のtwitによるとスケジュールが前倒しになり、Gaikaiサーバが日本とスペイン、そしてイタリアでオンラインになったとの事で、これまでも発言されていたサーバ数がOnLiveの5倍である事を改めて強調する内容となっています。

David Perry氏本人の発言とはいえ、真偽の程や状況が全く不明なこのニュース、続報があり次第改めてお知らせいたします。

E3でとうとうValveが来る新作「Portal 2」でPS3開発に着手する事が明らかになりましたが、その内容はPS3対応に止まらず、PS3をSteamworksに対応させる事でPC/Macとのクロスプラットフォーム対戦を実現するという驚きの物でした。

方や、Xbox 360は残念ながらSteamworksがLive上で動作しない事からクロスプラットフォームプレイは実現されず、発表以降もValveに占めるPS3の重要性の高さが示されるなど、これまでの状況と一転し偏重した状況が続いていましたが、どうやらXbox 360でもSteamworksが動作する可能性が出てきました。

これはValveのErik Johnson氏がCVGに語った物で、氏はValveの顧客達はXbox 360上で動作するsteamを求めている述べ、Valveがこれを実現したいと考えている事、そしてそれにトライすると発言し、マイクロソフトに対してXbox Liveのクローズドなレギュレーションの改善を求める姿勢を明らかにしました。

Bioshockシリーズの販売を務めるTake Twoが”bioshock.com”ドメインの取得に関する裁判で敗訴した事が明らかになりました。これはBioshockの存在が非公式に明らかになった後にサイバースクワッティング(※ 企業名や商標などをドメイン登録し転売目的に販売する行為)を専門に行うName Administration Mediaによって先に取得されてしまったという物。

この裁判でNA MediaはBioshockドメインについて、ジョンソン・エンド・ジョンソンの同名スキンケア商品の為の物であると主張、ドメイン取得がTake TwoによるBioshockの正式発表前であった事を挙げ、正統な取得であると述べました。Take Twoは同社のドメインである”taketwointeractive.com”もNA Mediaに先に取得されていた事などを主張しましたが、残念ながら敗訴となってしまいました。

実は現在”bioshock2.com”も同様の状態にある事が知られていますが、来るシリーズ新作”BioShock: Infinite”のドメインbioshockinfinite.comはIrrational Gamesによって安全が確認され無事に確保されています。こういった法の抜け穴を利用した特許やドメインビジネスのやり方には全く閉口するばかりですが、なかなか対応が難しいのも事実。商標やIPの保護というのは想像以上に困難な物である事が感じられる興味深いニュースでした。

上記の映像はドイツのGiants Softwareが今年5月にリリースした解体業者のシミュレーションタイトル「Demolition Company」のトレイラー映像です。映像からも判る様にプレイヤーは解体業者として解体用の鉄球や掘削機などを用いて次々に登場する古いビルを片っ端から解体、ミッションで得たゴールドを利用して新しい解体用重機を購入していきます。

掘削機などを利用するシーンではFPS視点での解体も体験でき、映像には臨場感のある建築物解体を楽しむシーンが収められています。さらに本作にはMODツールなども同梱されており、プレイヤー自身がミッションや重機を作成する事も可能です。本作の主な特徴は以下の様になっています。

- 建設と解体を行う重機達の大艦隊

- 金融街、港、工場地帯、待避駅、古い町や郊外等を舞台とした30種以上のミッション

- 車両訓練用のチュートリアルミッションを備えた訓練エリア

- 爆発物!

- 自動modインストーリ機能を備え、追加の重機やマップをダウンロード

- キーボード、マウス、ゲームパッド、ジョイスティックでプレイ可能

- エディタ、エクスポーター、サンプルMODを同梱したMOD開発ツール

また、すでに本作には2.99ドルの有料DLC”Demolition Company DLC Package”も登場しており、Half-Life 2的なグラビティガンにツルハシ、そして新しいブルドーザーが追加されています。という事で、なかなか一筋縄ではいかないタイトルの匂いに満ちあふれるこのタイトル、重機達のイメージやGiants Softwareが手掛ける別シリーズの激しい映像など、何かの琴線に触れた方は続きからさらなるイメージや映像をたっぷりお楽しみ下さい。

Junction Point studioが開発を進めている「Epic Mickey」、リリースまでまだ時間がある本作ですが、既にウォーレン・スペクター氏の頭の中にはすでに続編の存在が描かれている模様です。これは氏がIncGamersに明らかにした物で、Epic Mickeyが成功した際には続編も視野に入れているかとの質問に対して「イエス」と答えた氏は、ミッキーマウスとオズワルドのための”wasteland”ゲームが今後何年にも渡って登場する事を望んでいると続編へ思いを語りました。

さらにウォーレン・スペクター氏はEpic Mickeyのコミック化とノベライズにも触れ、氏が生み出した人々に忘れられたディズニーキャラクター達が暮らす”wasteland”が今後もゲームを超えて生き続ける事を望むと語っています。

さらに、先日ミッキーの悶絶カバーアートをお知らせしたNintendo Power誌の10月号の中で、プレイヤーのモラル選択によってミッキーマウスの外見が変化する要素がキャンセルされた事について、ウォーレン・スペクター氏が説明をしている事が明らかになりました。

氏は開発の途中で出来上がったモラルが通常状態のミッキーのキャラクターモデルを見て、非常に気に入ったそうで、彼に心とらわれた開発チームのメンバー達と共に、彼の中にあるオールドスタイルのミッキーの本質を変更しない事に決定したと明らかにしています。

しかしゲームが可能にしているモラルの選択は今もなお有効で、ペイントは創造を表す良きことで、シンナーは破壊を表す悪しき行動として、オーラの色として表現される事になっています。そして、本作の発表時とE3で明らかになったビルドのアートスタイルが大きく変わった事にも触れたスペクター氏はその理由について、ディズニーの圧力でもファンの怒りによるいずれでも無く、あくまで氏自身が望む状態に変化させたに過ぎないと語りました。

本家開発者達によるシリーズ新作としてFalloutファンの期待を一心に集める「Fallout: New Vegas」ですが、Strategy InformerがObsidian Entertainmentのディレクタ兼デザイナーのJosh Sawyer氏に行ったインタビューから、本作の開発がいよいよ完了し、ソニーとマイクロソフトへ提出する認可用のデータを準備する為にフレームレートの調整と幾つかのバグfixを残すのみである事が明らかにされました。

なお、インタビューではObsidianが旧シリーズを開発したBlack Isle Studioのスタッフから構成されている事や、Josh Sawyer氏自身がその一人である事、フランチャイズの権利に関する事などに触れられており、Obsidianが今後もFalloutシリーズを作り続けたいとの明確な意志を語っています。

豪華なボイスアクター陣にも期待が高まるFallout: New Vegasのリリースは北米で10月19日、ヨーロッパでは10月22日、日本語版は11月4日、対応プラットフォームはXbox 360とPC、PS3となっています。

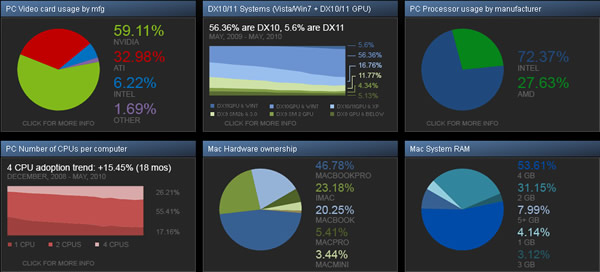

先ほどMac版「Steam」の利用率とWindows OSに絡む興味深い結果をお知らせしたSteamの7月ハードウェアとソフトウェア利用に関する統計結果ですが、別の側面からも興味深い内容が明らかになっています。

今回の統計結果の発表に記されたソフトウェアのインストール率によると、BitTorrentクライアントのuTorrentの利用率が29.41%、BitTorrentが5.28%、Vuzeが4.37%、BitCometが2.44%となっており、1台のPCに複数のクライアントがインストールされている事を考慮せず単純に計算すれば、BitTorrentクライアントの導入率はSteamクライアント利用者の内ほぼ40%を占める事になり、想像以上に高い普及率となっている事が判ります。

もちろんBitTorrentによるファイル共有それ自体が明確な”悪”という訳では無く、昨今ではギガバイト級の巨大MOD等での利用なども広く行われています。ただ、先日から海外では”Halo: Reach”の流出が判明し、多くの問題が噴出しメーカーやユーザーを巻き込んだ大きな議論を交わされています。この著作権侵害に関する問題はゲーム産業の大きな課題として大手パブリッシャや開発者が見解や対応を表明する機会を多く目にしますが、今回はそういったビジネス側からの所謂”大きな問題”としての概念では無く、我々利用者側の現実的な側面と現状が今回のSteamの調査に現れていると言えます。

こういった状況が何を表しているのか、そして今後どういう状況になっていくのか、こういった問題についての議論が交わされる時、しばしば卵が先か鶏が先かといった概念の分析に陥り議論が硬直する様子が見られます。相対的な、或いは対処的な解決や技術での抜本的な解決がもちろん重要ではありますが、1人のゲーマーという絶対的なポジションから行える小さい行動や便利なソフトウェアの利用方法もまだ多く余地を残す”可能性”の1つだとは言えないでしょうか。

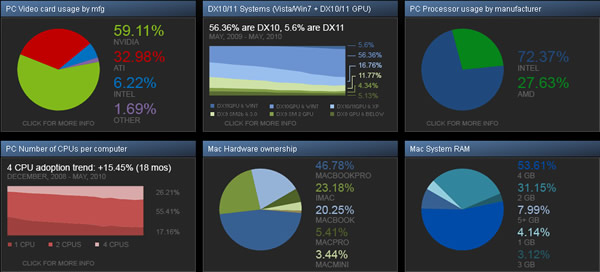

Valveが運営するデジタル流通プラットフォームの「Steam」が2010年7月のハードウェアとソフトウェア利用に関する統計結果を発表、Mac利用者が全体の5%であるなど、興味深い結果が並んでいます。

SteamのMac版は5月から正式運用が開始され、多くのタイトルがリリースされValveからの対応強化も行われるなど大きなテコ入れが行われていますが、現在の利用率はSteam利用者全体の5%となっており、内訳はMacOS 10.6.3 64-bitが4.3%、10.5.8 64-bitが0.77%となっています。さらにMac版Steamの利用者の47%がMacBook Proを使用しており、54%のユーザーが4GBのメモリを搭載しているとの事。

また、Windowsでは未だにXPの利用率が32.73%を占め、最もSteam上で利用されているOSとなっており、以下Windows 7の64bit版が28.24%と接近、Vistaの32bit版はすでに13.71%まで低下している事が記されています。

その他ビデオカードブランドの利用率やソフトウェアのインストール率なども掲載されていますので、興味の有る方は統計結果ページからご確認下さい。

本日のニュース一覧

- 「Dune: Awakening」“The Lost Harvest”DLCの建築パーツについて謝罪、追加パーツの実装予告も

- 孤独なクラップトラップの友達を募る「ボーダーランズ4」のスタイリッシュな新トレーラーが公開

- ネイトの行く手に立ちはだかる巨大な“シーソー”を描く「Baby Steps」の新トレーラーが公開、発売は9月23日

- ヌレガラスとアマエダモドキの難易度緩和を含む「Hollow Knight: Silksong」の1.0.28497パッチが配信、第2弾パッチの開発も進行中

- Humble Bundleが“Steelrising”や“Flintlock: The Siege of Dawn”を同梱する「Humbling Soulslike Bundle」の販売をスタート

- 傑作ローグライトポーカー「Balatro」の1.1アップデートが2026年以降に延期、Localthunk氏が最新の進捗を報告

- 「ダイイングライト:ザ・ビースト」の販売が予約だけで100万本突破、発売の1日前倒しも

- 「Delta Force」の“Saw”コラボがアナウンス、ビリー人形がゲームの始まりを告げるトレーラーも

- 大ヒット高圧洗浄機シム続編「PowerWash Simulator 2」のNintendo Switch 2対応が正式アナウンス、発売は今秋

- Supergiantの新たな傑作「Hades II」の製品版1.0リリースが2025年9月25日に決定、ローンチトレーラーも

- 「Hades II」Nintendo Switch 2エディションの発売日が2025年9月26日に決定

- 新勢力“タフーク”を紹介する「ENDLESS Legend 2」の新たな解説映像が公開、発売は9月22日

- 「ボーダーランズ4」レビュー、シリーズ最高傑作と共に迎える新たなサーガの幕開け

注目タイトル記事一覧

おこめの「The Elder Scrolls V: Skyrim」記!

「4コマ:攻撃しようにも」

“Skyrim”記リターンズバックナンバー

かわいい子達がたくさんいるのでよかったらどうぞ。

アーカイブ

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

doope.jpについて

当サイトに関するご質問等はお問合わせフォームをご利用頂くか、またはメールで[doopeinfo@gmail.com]までお問い合わせ下さい。

Site Menu

PC | PlayStation 4 | Xbox One | Wii U

PlayStation 3 | Xbox 360 | PS Vita | DS

Mobile | Movie | Rumor

Culture | lolol | Business | Other

RSS feed | About us | Contact us

About the author

かたこり( Twitter ):洋ゲー大好きなおっさん。最新FPSから古典RPGまでそつなくこなします。

おこめ( Twitter ):メシが三度のメシより大好きなゲームあんまり知らないおこめ。洋ゲー勉強中。