- 「Crysis」の壮絶な迫力の核弾頭MOD「Xtreme Nuke 2」が制作中

- 海外版「Red Dead Redemption」が10月29日から31日まで、全てのマルチプレイモードの経験値が倍になるハロウィンイベントを開催

- トム・クルーズが1990年に主演した映画”デイズ・オブ・サンダー”をテーマにしたレーシングタイトル「Days of Thunder: Arcade」が今冬登場、12人オンライン対戦に対応し、4つのプレイモードを搭載、開発はPiranha Gamesで販売をパラマウントが担当

- 技術的な問題等を理由に中止されたPC版「BioShock 2」が改めてリリースを発表、12月に認可作業が行われ”Protector Trials”と”Minerva’s Den”の2DLCと共にパッチもリリース

- 12月5日から7日まで上海で開催される「GDC China」の新スピーカーがアナウンス、ソーシャルゲームの巨人”Bigpoint”のCOOを務めるNils-Holger Henning氏がギャラクティカMMOの開発に関するハリウッドIPの複雑な事情について語り、”Riot Games”のボスMarc Merrill氏が高い評価を得た”League of Legends”のポストモーテムを行う

- 「BlizzCon 2010」のコスチュームコンテスト決勝ステージの映像が公開、ハイクオリティかつ絶妙なおもしろ映像に

- Irrational GamesのKen Levin氏が2001年に企画した没タイトル「The Monster Island」の企画書が公開、内容はゴジラやガメラ等所謂日本の怪獣映画をテーマにした驚きの大怪獣ゲーム

- GoG.comに今度は「Neverwinter Nights」が登場、BioWareの3つの公式拡張パックやサントラまで同梱し価格は9.99ドル!

- マリオやヨッシー達が集まったタンブラーの造形が酷く素晴らしい、クッパの顔……

トーク番組の女王として知られるオプラ・ウィンフリー、2008年のアメリカ大統領選挙戦でのオバマ支持の影響や多くのセレブ達からの信頼と彼らに対する影響力は最早ある種の文化的な皇帝とも呼べる様な物で、彼女の一言である者は生かされ、ある者は死を迎える事となります。

そんなオプラ・ウィンフリーが先日のオプラ・ウィンフリー・ショーでXbox 360のKinectを紹介、そして会場の聴衆全員にXbox 360とKinectをプレゼントし、狂騒する会場の様子を21日の朝ニュースでお届けしました。

なんとこの回のオプラ・ウィンフリー・ショーの影響でAmazonにおけるKinectの予約が一気に42%も上昇、Amazon全体のビデオゲームセールスの7位に食い込むとんでもない影響力を見せつけました。これに併せXbox 360の250GBモデルとのバンドルモデルの予約も上昇し43位にランクインしています。

国内から見ればなんともはや不思議というかむしろ恐怖さえ感じる驚愕の映像ですが、ここに内在するパワーの量は夥しい物である事は間違いありません。今回は今日の朝ニュースに掲載した米国の通販番組のKinect紹介映像もお届け。こちらもなかなか風情のある光景が展開されており、上記の動画が興味深いと思えた方にはより楽しめる映像になっていると思います。

トリプルAタイトルのローンチもいよいよ始まり、ホリデーシーズンの足音が目前に迫る状況で出番が増えている感の強いお馴染みゲーム産業アナリストのマイケル・パクター氏、今日はホリデーシーズンのハードウェアセールスについて言及、クリスマス販売ではWiiがXbox 360とPS3を打ち負かし、任天堂が復活するだろうとの予想を明らかにしました。

2010年以降、北米とヨーロッパ共にWii販売の低下が囁かれ、NPDのセールスなどでもXbox 360とPS3にも追い抜かれる状況が目立ちますが、パクター氏はこの原因が新型Xbox 360の需要とPS Moveのローンチによる物で、一時的な物だと評価。

パクター氏はコアオーディエンスが長い期間満足するWiiの販売は単なる駆け込み需要ではないと述べ、Wiiが効果的なマーケティングと沢山のグレートなゲーム、そして小売店のサポートにより、11月と12月に改めてベストセラーのコンソールになると予想していると語っています。

Steamの中古販売予言ではValveから会った事も無いと一刀両断され、Call of Duty: Black OpsはModern Warfare 2に負けメディアから酷評されると予想、そしてWii復活を力強く語ったパクター氏の予言、どういう結果が待ち受けているか、いよいよ始まるホリデーシーズンのセールスに期待です。

リリースまであと10日あまりと迫ったTreyarchの最新作「Call of Duty: Black Ops」、昨日はマイケル・パクター氏がBlack OpsのセールスがModern Warfare 2の規模を超えず、酷評されるだろうと語った予想をお伝えしましたが、本日CrunchGearがAmazonにおけるBlack Opsの予約数が”Halo: Reach”や”Red Dead Redemption”の記録を突破、最も早く”予約数の多い作品”の1つになったと報じました。

これはAmazonが自らCrunchGearに語った内容だとの事で、プレオーダー数のデータを示す用意がある事も併記されています。さらに、Black Opsの予約は今年爆発的なヒットで社会現象にもなったマイケル・ジャクソンのDVD”This Is It”の予約数を突破したとの事で、大きなヒットとなりそうな予感に満ちています。また、CrunchGearはこの予約数がModern Warfare 2を超えると示唆しており、実際のローンチ規模に注目が集まります。

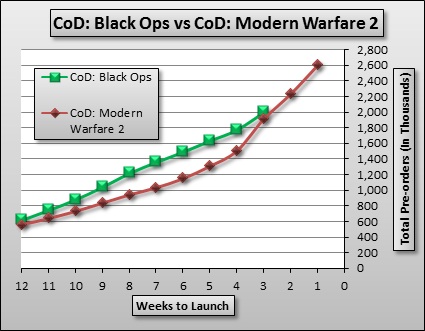

VGChartzでのプレオーダー集計(※ 10月23日終了週まで)

今回のCrunchGearの記事は詳細なデータが示されておらず、「最も早く”予約数の多い作品”の1つになった」というのも随分ぼんやりした内容ではあります。という事で、VGChartzにおけるCall of Duty: Black Opsの予約数を調べてみると10月23日時点でローンチまで3週を残し、Xbox 360版が134万4196本、PS3版が65万8731本、合計で200万2927本となっています。

また、上図で比較されたBlack OpsとModern Warfare 2の予約数ではBlack Opsが僅差でModern Warfare 2を上回っているものの、Modern Warfare 2の予約が最後の4週間で急激な延びを見せており、確かに記録を塗り変える事が出来るか微妙な状況にある事が見受けられます。

なお、このModern Warfare 2リリースの4週間前にはNBCのサンデーナイトフットボールで新トレーラーが公開、数日後には蹂躙されたワシントンが衝撃的に描かれたInfamyトレーラーが公開された時期にあたります。

また、最大のライバルModern Warfare 2のローンチ以降の記録を参照するとXbox 360版では第1週の販売数が494万2101本、PS3版が324万7112本となっており、初週で800万本を超えるセールスを達成した事が判ります。(※ 現在Modern Warfare 2の累計販売数はXbox 360が1173万3869本、PS3が872万9514本、合計で2046万3383本)

さらに、昨日マイケル・パクター氏がホリデーシーズンにCall of Duty: Black Opsのライバルとなるタイトルとして名前を挙げたHalo: Reachは残り3週の時点で145万8,990本に到達、Xbox 360版Black Opsを上回る数字を見せており、初週セールスが404万9971本、これまでの累計販売本数が569万4017本となっている事が記載されています。

という事で、Call of Duty: Black Opsのポテンシャルが大きい物であると同時に、ライバルタイトル達の手強さも尋常ではない事がありありと判るこの集計結果、この辺りのローンチ結果も併せて楽しむ事もホリデーシーズンの1つの大きな楽しみだと言えるかもしれません。

- 今年のイギリスアカデミー賞”BAFTA”にソーシャルゲーミングカテゴリーが新設、ノミネート発表は2月16日、表彰式は3月16日ロンドンで開催

- マイクロソフトの新オンラインゲームストア「Games for Windows Marketplace」はSteamと違いパブリッシャがDRMの選択が可能になる、プロダクトマネジャーのPeter Orullian氏が発言

- 海外でソニーエリクソンの「PlayStation Phone」本体写真がリーク、大きなマルチタッチパッドを備える

- 「Android」用アプリ数が10万種類のマイルストーンに到達、Appleの30万アプリに驚きのスピードで迫る

- ヨーロッパのPS3用ミュージックビデオストリーミングサービス「VidZone」が370万ユーザーに対し5億配信に達したと発表

- かつてBungieがマイクロソフトに買収された際、怒り狂ったスティーブ・ジョブズはスティーブ・バルマーに直接電話で抗議、当時Xbox担当VPを務めていたエド・ハリス氏がこれを仲裁した事を明かす

- ヨッシーその愛と悲しみ

- Cartoon NetworkのBen 10やThe Powerpuff Girls、Dexter’s Lab等のキャラクターが登場するクロスオーバー格闘ゲームを3DSでリリース、開発はPapaya Studiosで2011年ホリデーシーズン向けのWii、Xbox 360、PS3版も開発中

- 11月16日にリリースされるシリーズ最新作「Need for Speed: Hot Pursuit」の警察側にスポットを当てた新トレーラーが公開

- 「Trine」のMac版を11月にリリース、SteamPlayをサポート、このセールス如何でMac版”Trine 2″の登場もあり得るとFrozenbyteが示唆

- 一度はやってみたい図書館ドミノ!

- アメリカの通販番組での「Kinect」バンドルモデルの販売がなんというか……凄い

1986年にPC-8801でリリースされて以降、イノベーティブなタイトルとなったMEGA-CD版”SILPHEED”やXbox 360でリリースされたプロジェクト シルフィード等で知られるゲームアーツのシューティングタイトル”シルフィード”、なんと今月に入りゲームアーツが米国特許商標庁にシルフィード関連のタイトルと思われる「Silpheed Alternative」を商標登録した事が明らかになりました。

正式なアナウンスや情報は無い事から一切詳細は判りませんが、登録内容にはゲームタイトルであるらしき事が記されています。

昨年のホリデーシーズンに歴史的なローンチを達成したModern Warfare 2、今も尚売れ続けるモンスタータイトルとして大きく名を残しましたが、TreyarchのCall of Dutyシリーズ新作「Call of Duty: Black Ops」のリリースも近づき、意外な程の期待感の高さにModern Warfare 2のセールスを更新するか否か大きな注目が集まっています。

そんな中、Wedbush Morganのゲーム産業アナリストとしてお馴染みのマイケル・パクター氏がCall of Duty: Black Opsのセールスについて言及、Black OpsがModern Warfare 2のセールスを超える事は無く、メディアからの非難を集める事になるだろうとの推測を明らかにしました。

パクター氏はCall of DutyブランドにおいてメインのデベロッパがInfinity Wardであり、これまでTreyarchは”他の”CoDデベロッパと呼ばれてきたと述べ、Gamerankings.comでのフランチャイズの評価はModern WarfareとModern Warfare 2がそれぞれ89以上のスコアを獲得している事に比べて、Treyarchが手掛けたWorld at Warのスコアが85.7、Call of Duty 3のスコアに至っては82である事を指摘しています。

氏は、これらの過去がInfinity Wardが手掛けていない”Black Ops”の販売を阻害するポテンシャルを秘めていると述べ、ゲーム関連のメディアがこの過去に突如慈悲深くなるかどうかは不明だが、自身のグループでは Black Opsが多くの酷評に苦しめられる事になると予想していると発言しています。

そして、ゲームメディアが早くBlack OpsとModern Warfare 2を比較したいと待ち構えていると述べ、Black Opsのクオリティは破格な物に見えるものの、前述の問題点に有利な解釈を得られるか判らないと発言。

Black Opsが90台のレビュースコアを得る場合、Modern Warfare 2に近いセールスを達成する機会はあるものの、このホリデーシーズンの競争は苛烈で、Halo: Reachなどのライバルタイトルの存在により最終的にModern Warfare 2と同様に売れる事は無いと結論付けたと締めています。

以前マイケル・パクター氏はRockstar Gamesの大成功タイトルとなったRed Dead Redemptionのセールスについてウエスタンのニーズなど無いと一笑に付し不発に終わると予想したものの、盛大に外した経緯があります。大予言とも揶揄されるパクター氏の今回の予想、もはや丁か半か!といった雰囲気も漂いますが名誉挽回の推理となるか、残り2週間を切ったローンチの動向に期待です。

R.A.サルバトーレ氏のNeverwinter新3部作を原作に登場するRPGタイトル”Neverwinter”の開発を進めているCrypticですが、これまでのタイトルではコンソール対応の頓挫など、ビジネス的な側面でも大きな苦戦を強いられており、先日はChampions Onlineのディレクターを務めていたDiabloの父ビル・ローパーが退社した事も明らかになっています。

そんなCrypticが運営を行うMMOタイトルChampions Onlineが来年の第1四半期を目標に、基本無料プレイに移行する事がパブリッシャーを務めるAtariから発表されました。移行後は特典を有するゴールド加入が利用可能になるとの事。

一見後ろ向きとも取れるこの発表ですが、一概にそうとも言えず、Dungeons and Dragons OnlineとLord of the Rings Onlineを基本無料プレイに移行させたTurbineでは収益が500%もアップした事が成功事例として報じられており、やってみたら以外と面白いChampions Onlineはこのモデルの恩恵を得やすいのんびり楽しめるタイトルとして適正はあるかも知れません。

2006年のE3で発表されたIgnition Entertainmentのアクションタイトル「WarDevil: Unleash the Beast Within」の開発を手掛けていた同社ロンドンスタジオ(旧Digi-Guys)が閉鎖、長い開発の歴史に幕を引きプロジェクトのキャンセルが発表された事をお知らせしましたが、なんと本日全く矛盾する内容の発表がIgnitionの親会社UTVから発表されました。

これは経営分析などのニュースを扱うMedianamaが報じた物で、UTV自らがWarDevilの開発フェーズが前進し、メインの開発を外部委託した事をメールで直接伝えたとの事。

メールにはなんとロンドンスタジオにも言及されており、まだスタジオが閉鎖されておらず、WarDevil: Unleash the Beast Withinの開発に携わっている事も記されています。また、今年の6月にはUTVがWarDevilのリリースについて、1年に3つのIPを提示しない(既にエルシャダイとReichが存在)との判断により、6~9ヶ月程ゆっくり開発する期間が得られたと語っていた事も併記されています。

なんとタイトルの生存だけでなくロンドンスタジオまで閉鎖されていない全く矛盾する発表がなされたWarDevil: Unleash the Beast Within、一体何が起こっているのか情報が錯綜している様に見えますが、(開発経緯が)エクストリームなタイトルとして生存の可能性が出てきた事で再び注目を集める事となりそうです。頑張れ……WarDevil!

未公開株式の取引やシェアなどを行うSharesPost社のレポートから、FarmVilleやFrontierVille等の運営で知られるソーシャルゲームデベロッパ「Zynga」の株式評価額が55億1000万ドルに到達し、ナスダックで51億6000万ドルの評価額を持つ有力ゲームパブリッシャーの1つElectronic Artsを超えたとBloomberg Businessweekが報じました。

4年前にMark Pincus氏により企業されたZyngaですが、Facebookのソーシャルネットワークを利用した急成長が、小売販売を行う世界で2番目に大きなゲームパブリッシャーであるEA(※ 1位は139億ドルのActivision Blizzard)を僅か4年で超える規模になった事には驚きを隠せません。

この評価は仮想アイテム等の販売市場の成長に基づいた物で、現在このバーチャル市場は16億ドル規模とも言われ、Zyngaはこの市場の3分の1を占めているとの統計も発表されています。さらにサンフランシスコThinkEquity LLCの経済アナリストはこのバーチャル市場があと3年で36億ドル規模に達する可能性があると推測しており、まだソーシャルゲームや仮想通貨、マイクロトランザクションビジネスの勢いは成長過程にあると言えそうです。

Zyngaが仮想通貨技術を特許申請

さらに昨日、Zyngaによる仮想通貨に絡む未承認の特許申請も発見、今年の4月にZyngaの仮想アイテムやインゲーム通貨のリアルマネーでの売買用フォーラムを起ち上げたPlayerauctions.comへの訴訟や、中国の所謂”ゴールドファーム”問題、Facebookクレジットによる30%のロイヤリティなどに対する対抗手段の準備を進めているとも考えられます。

PCゲーミングは大きな変化の過程にある

また、Farmvilleのクリエーターとして、そしてかつてはElectronic ArtsでCommand & Conquerタイトルを手掛けていた事で知られるZyngaプロダクト開発のVPを務めるMark Skaggs氏は、PCゲーミングが根底から変化を伴う過程の中にあると述べ、PCゲームが今後5年程度のスパンでモバイルとユーザークリエイトコンテンツ、ソーシャルとデジタル流通に向いて進む事になると分析しています。

さらに、Skaggs氏は強いソーシャルコンポーネントを持たないゲームが全て、ジョイスティックでプレイするシングルシューターのようなオールドファッションなゲームに感じられる様になると述べ、新しいソーシャルゲーム技術はより多くの人々を繋ぐ社会的な結合剤としての意味を持つ事になると明言。続けて「世界中の拡大家族といつでもゲームが楽しめるのに、なぜあなたのパパとママとモノポリーをする必要がありますか?」と述べています。

そしてより賢くなるゲームがシステムと管理ソフトウェアと共に、プレイヤーのゲーム進行をモニタリングしながら、ゲーム経験やゲームの難易度をプレイヤーにマッチさせる時代になると、今後のソーシャルゲームの方向性を示唆、こういった技術が今後プレイヤーの好みやスタイルに一致するゲームを自動的に提示するプレゼンスを産むかもしれないとも語っています。

Skaggs氏はゲームの未来について自身を永遠の楽天主義者だと述べ、世界中に存在するゲーム開発の天才から生まれる技術やゲーム力学等の画期的なブレイクスルーを楽しみにしていると発言しています。

果たしてSkaggs氏が楽天的と自身を表現し描くこの未来に私たちがプレイしている”物”はゲームか、未だ見ない変化がゲーム産業に起こりつつある事だけは間違いありませんが、巧みにデザインされた没頭の代替えやコミュニケーションの代用、或いはインタラクティブなポルノグラフィーの消費では無く、”ゲームをプレイする事”を楽しむ1人のゲーマーとして、この未来が全く影のない不自然な、見事に整った世界を見ている様な錯覚に似た何かを感じずにいられません。

- 前作から大きな改善が果たされた「Fable III」のライブCo-opデモ映像が公開

- いよいよリリースを迎える「Fable III」の冒頭30分におよぶプレイ映像が登場

- LionheadがロンドンはオックスフォードストリートのGAME(英ゲーム小売店)にて深夜のローンチイベントを開催

- 「Rock Band 3」にジョン・レノンの”イマジン”アルバムDLCが登場、リリーススケジュールと価格は未発表

- 「Need for Speed: Hot Pursuit」のデモが北米とヨーロッパのXbox LiveとPSNでリリース

- 「MySpace」の幾つかのゲームがユーザー情報をサードパーティ広告主にユーザーIDを送信している事が判明、Facebookに続き大きな問題に、MySpaceはAppメーカーに対する禁止を明言

- 「God of War: Ghost of Sparta」のレビューが出揃う、9点台が並ぶ高評価に

- 「God of War: Ghost of Sparta」のローンチトレーラーが公開、リリースは北米で11月2日

- PSPのCPUパワーを100%使い切ったとも言われる「God of War: Ghost of Sparta」の直撮りプレイ映像が登場

- David Cox氏が「Castlevania: Lords of Shadow」の1stDLCについてGabrielではなくLauraがプレイアブルキャラクターとなる事を示唆、リリーススケジュールは未だ未定

- 「Kinect」のプロトタイプ開発には3万ドルのコストが掛かった、XboxのディレクターAlex Kipman氏がニューヨーク・タイムズに語る

- マイクロソフトは「Kinect」対応をファーストパーティデベロッパに強いる事は行っていない、MGSのボスPhil Spencerが噂を否定

- SCE研究開発グループのグルRichard Marks博士がKinectスタイルのゲーム体験を「かはり扱いにくい」と批判、持つコントローラーの必要性を説く

- システムバンドルを含む「Wiiリモート」の販売が北米で6530万に到達

先日テキサスで開催されたGDC Online 2010会場にてActivisionのThomas Tippl氏がBungieの次期タイトルがMMO的なタイトルになる事を示唆した事で話題になりましたが、閉幕したばかりのBlizzCon 2010会場にてMMOのノウハウを多く持つBlizzardが、Bungieの次期タイトルへの協力について前向きなスタンスを見せました。

これはEdge OnlineがBlizzCon会場にてBlizzardのEVPを務めるRob Pardo氏にインタビューを行った中から明らかになった物で、氏は新しくActivisionのパートナーとなるBungieについてActivionはファミリーだと前置きし、BungieはActivionの為にやるべき事をやっていると述べ、彼らが協力や助言を臨めばBlizzardは当然協力するとのスタンスを明らかにしています。

さらにPardo氏はBungieが会社の枠を超えた開発者として友人関係にある事を示唆した上で、具体的なアイデアは全く持っていないが、協力は可能だと明言。さらに氏自身が1人のゲーマーとしてBungieに協力する事はとてもスリリングな事だと付け加えています。

この夢の様なコラボレーションが実現する時は来るか、Bungieの次回作発表までまだ多くの時間が残されていますが、今から楽しみでなりません。

RTE1080が登場した2005年に始まり、2006年のE3で発表されたDigi-Guys(後のIgnitionロンドンスタジオ)の「WarDevil: Unleash the Beast Within」、開発期間に5年以上の歳月が費やされたものの、先日エルシャダイの大人気で注目を集めるパブリッシャーIgnition Entertainmentがロンドンスタジオの閉鎖をアナウンスし、WarDevilの開発が頓挫、外部委託なども視野に入れた開発の継続が明らかにされていましたが、公式にプロジェクトがキャンセルされた事が明らかになりました。

マルチプラットフォーム対応の高性能エンジンとして注目を集めたRTE1080と共に期待を集めたタイトルだったものの、プラットフォームの選定が二点三点するトラブル等が続き、具体的にどのようなゲームになる予定だったのかも判らないまま残念ながら日の目を見る事の無いタイトルとなってしまいました。

今回は供養の意味も込めてこれまで登場したエンジンのデモ映像からゲームのトレーラーまで幾つかの動画をご紹介。モダンで意欲的なエンジンの仕様に加え、主人公のデザインに見られる大きな変遷やテンポ感、モーションなど色んな意味で興味深い映像がここには残されています。

先月にEnslavedのローンチを果たし、ダンテのデザインに紛糾する次期デビルメイクライ”DMC: Devil May Cry”の開発を進めている「Ninja Theory」ですが、公式Twitterから未発表タイトルに携わるスタッフを募集中である事が明らかになりました。

公式サイトに掲載された募集によると、求人はリードデザイナーとFXアーティストで、リードデザイナーにはAAAタイトルの開発経験やUnrealエンジンへの理解、FXアーティストはパーティクル絡みのスキルが求められている事が記載されています。

最近のNinja TheoryはHeavenly Sword続編への熱意もしばしば顕わにしており、地獄に落ちたナリコの魂をカイが救うといった具体的な次回作へのアイデアなども語られています。IPに絡む問題が残るNinja Theoryの願いは果たして叶うのか、未発表タイトルの発表はまだまだ先と予想されますが、DMCの動向も含め、未だ注目デベロッパの1つである事は間違いありません。

昨晩10月17日から23日までのUKセールスチャートにおいてBethesdaとObsidianによるFalloutシリーズ最新作「Fallout: New Vegas」が見事1位を獲得した事をお知らせしましたが、集計を行っているGFK-ChartTrackがFallout: New Vegasの初週セールスが前作Fallout 3を大きく上回る結果である事を明らかにしました。

GFKによると10月22日にイギリスでの発売を迎えたNew Vegasのセールス結果は、2008年の10月31日に発売された前作Fallout 3の初週セールスよりも29%も多かったとの事。これまでObsidianはFallout 3以上のセールスを達成すると明言していましたが、最初のハードルを良い手応えで越える事が出来たと言えそうです。

国内外でも指摘されるバグの多さは確かに目を覆うばかりの惨状ではありますが、それを超えて尚プレイしたいと思わせる本質的な面白さには、近年いくつかの駄作をリリースしてしまったObsidianながらFalloutに対する精神的な本家としての意地を垣間見た様にも感じられ、今後のアップデートに大きく期待したい所です。

という事でアップデートとDLCの登場が熱望されるNew Vegasですが、何やらNew Vegasチームが早くも次回作に向け動き出している模様。これはObsidianのシニアデザイナーChris Avellone氏が発言したもので、氏によるとNew Vegasチームのほとんどが今月の早い段階に休暇を取り、チーム全員が既に次のプロジェクトに移動したとの事。

Avellone氏はこの新プロジェクトの内容については明らかにしていませんが、開発が上手く行けば、来年辺りにプレイ出来る多くのRPGスピンオフを届けられるだろうと発言しており、これがDLCや更なるFallout新作を意味するのか、それとも完全新作か気になる所ではありますが、まずはアップデートの事を十分に進めて欲しい……所です。Obsidian頑張って!

- 米任天堂のボスReggie Fils-Aime氏がマイクロソフトよりもAppleをライバル視する発言、任天堂の競合はZyngaであり、ネットサーフィンであり、新聞であり、そして最も重要な脅威を産んでいるのはAppleだ

- オンライン16人対戦をサポートする「NASCAR The Game 2011」の新スクリーンショットが8枚公開

- 新「Twisted Metal」ではモーションコントローラー”Move”の対応はゲームにフィットしないので無し、ジャッフェがTwitterで明言

- ハイクオリティな車体が印象的な「Need for Speed: Hot Pursuit」の新スクリーンショットとトレーラーが登場

- Xbox 360版「Batman: Arkham Asylum」がPlatinum Classicで登場、価格は19.99英ポンド

- GamestopとAmazonがHDリメイクタイトル「The Sly Collection」の北米リリースを11月16日と記載、UKは11月26日

- Peter Kruger氏によりメーン州のボーリング場で撮影された写真作品”Generational Thing”

毎週お馴染みのイギリスのソフトウェアセールスチャート、先ほど10月17日から23日までのランキングが発表され、BethesdaとObsidianによるシリーズ新作「Fallout: New Vegas」が見事1位を獲得した事が明らかになりました。Fallout: New Vegasの販売内訳は約60%がXbox 360、PS3が30%、PCが10%との事でXbox 360が健闘している模様。

先週に続いて”Medal of Honor”がFIFA 11を下し上位をキープ、また新登場のVanquishが12位、音楽ゲームの不調が囁かれる中登場したDJ Hero 2は発売初週ながら25位とトップ20圏外という残念な結果に終わっています。トップ20タイトルの詳細は以下からご確認下さい。

- 1位. FALLOUT: NEW VEGAS

- 2位. MEDAL OF HONOR

- 3位. FIFA 11

- 4位. PROFESSOR LAYTON AND THE LOST FUTURE

- 5位. JUST DANCE 2

- 6位. WII PARTY

- 7位. WII SPORTS RESORT

- 8位. F1 2010

- 9位. PRO EVOLUTION SOCCER 2011

- 10位. DEAD RISING 2

- 11位. HALO: REACH

- 12位. VANQUISH

- 13位. TOY STORY 3

- 14位. JUST DANCE

- 15位. NEW SUPER MARIO BROS.

- 16位. WII FIT PLUS

- 17位. RED DEAD REDEMPTION

- 18位. CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 2

- 19位. MAFIA II

- 20位. CASTLEVANIA: LORDS OF SHADOW

- 「God of War Collection」11月3日にPSNでデジタルリリース、価格は29.99ユーロ

- 「Medal of Honor」のゲーム内にMirror’s EdgeとBattlefield: Bad Companyのポスターが登場するイースターエッグ

- セブン-イレブンが北米でElectronic ArtsとUbisoftのタイトルを対象にしたデイリーキャンペーン”Access 45″を開催、イベント専用のインゲームアイテムやコレクターエディションのゲームコンソール、Ubisoftのモントリオールスタジオ見学旅行などが当たる

- ソニーが”Toy Story 3″バンドルのPlayStation 2をハロウィンにリリース価格は100ドル

- ニューヨークタイムスが「Medal of Honor」を今年最も失望したタイトルと評価

- 「LittleBigPlanet 2」ベータに素晴らしい出来のファンメイド”Portal”ゲームが登場

- 「Fable III」のアクションにスポットを当てたデベロッパーズダイアリー映像が公開

- シェークスピアのエピソード形式のアドベンチャータイトル「The Chronicles of Shakespeare: Romeo & Juilet」がアナウンス、開発はDaedalic

- 真の強さとは、ルイージの生き様がそれを教えてくれる

- これまで音楽ゲームに批判的だったビリー・ジョエルの楽曲がついに「Rock Band 3」に登場、リリースは12月14日”Big Shot”や”It’s Still Rock N Roll to Me”、”Pressure”、”Piano Man”等を含む10曲

- 先日のAppleイベントにてCOOを務めるTim Cook氏がMac対応を果たしたValveのデジタル流通プラットフォーム「Steam」を”大きな刺激”と評価

- PC版「Star Wars: The Force Unleashed II」の最小動作環境と推奨動作環境が発表

- クラシックの名作を扱う「GOG.com」が2002年にリリースされたTriumph Studiosのターンベースストラテジータイトル「Age of Wonders 2: The Wizard’s Throne」をリリース、価格は9.99ドル

- 噂:「人喰いの大鷲トリコ」がMove対応?Gamestopの対応ソフトにリスト入り

- 「Mafia II」の新DLC”Joe’s Adventures”が11月23日にリリース、Joe Barbaroが主人公となり、新ロケーション、新衣装、20の新プレイボーイ誌、新曲が登場、価格は9.99ドル/800MSP

- 水口氏の新作「Child of Eden」がEDGE誌最新号の表紙を飾る

- Split/Secondを手掛けた「Black Rock Studios」が未発表のアーケードレーサータイトルを計画中、シニアデザイナーの求人から判明

- 「Need for Speed: Hot Pursuit」のインターセプター紹介トレーラーが公開、リリースは11月19日、対応プラットフォームはPS3とXbox 360、PC

本日のニュース一覧

- 人気スケボーシリーズ最新作「skate.」のシーズン1トレーラーがお披露目、開幕は10月7日

- 累計プレイ時間やプレイヤーの死亡数を含む「ダイイングライト:ザ・ビースト」の天文学的な統計情報が公開

- Humble Bundleが“Chronicon”や“BloodRayne: Terminal Cut”を同梱する「Close Combat Collection」バンドルの販売を開始

- 新作ゴッドゲーム「Masters of Albion」の開発を進めているピーター・モリニューが引退を表明

- 手作りのフィギュアとストップモーションアニメでスコットランドの民話世界を描く「Judero」のコンソール版が国内外でリリース、ローンチトレーラーも

- 発売が迫る「Battlefield 6」の地域別解禁時刻がアナウンス、プリロードもスタート

- 現代兵器で中世世界を蹂躙する「Kingmakers」の早期アクセス版リリースが延期、Redemption Roadが最新の進捗を報告

- パークの運営を管理する様々なスタッフに焦点を当てる「Jurassic World Evolution 3」の解説映像が公開、発売は10月21日

- 第43回「Golden Joystick Awards」の部門別ノミネート作品が発表、最多ノミネートは「Clair Obscur: Expedition 33」

- ダークファンタジーアクションCastle of Heartのアップグレード/拡張版「Castle of Heart: Retold」が本日発売、ローンチトレーラーも

- ブロック崩しと拠点建築を融合させたサバイバルローグライク「BALL x PIT」のデモアップデートが配信、正式リリースは10月15日

- マーベル・ゾンビーズテーマの新シーズン“Undead Horde”のコンテンツを紹介する「Marvel Snap」の解説映像が公開

- 攻城戦のゲームプレイを紹介する「Dwarf Fortress」のプレビュー映像が公開、実装は近日中

- THQ Nordicが“Steam Nextフェス”向けタイトル3作品のラインアップを発表、「Tides of Tomorrow」と「REANIMAL」、「スポンジ・ボブ:海の荒神たち」の体験版を配信

- SIEが2025年9月北米/欧州のPS Storeダウンロードランキングを発表、「NBA 2K26」と「EA Sports FC 26」がPS5部門の首位を獲得

- Humble Bundleが多彩な“Warhammer”ゲームを同梱する「WAAAGHtober! A Warhammer Bundle」の販売を開始

- Vampire Survivors系3Dオートシューター「Megabonk」が発売から2週間で100万本販売を達成、同接ピークは8万8,000人超え

- 高難易度アクション「Hollow Knight: Silksong」をデジタルサックスでプレイし100%コンプリートした猛者が登場

- アモンの大幅強化を含む「ボーダーランズ4」のヴォルト・ハンター調整アップデートが遂に配信、変更点全まとめ

- アデプトゥス・メカニカスとネクロンの新たな戦いを描く続編「Warhammer 40,000: Mechanicus II」のSteamデモが配信、日本語対応済み

- サンドボックスオープンワールドRPG続編「Outward 2」の開発中に起こった愉快なバグを披露する公式モンタージュ映像が公開

- 巨大な多脚機械で戦うディーゼルパンクPvPvEアクション「SAND」のオープンプレイテストが始動、新トレーラーも

注目タイトル記事一覧

おこめの「The Elder Scrolls V: Skyrim」記!

「4コマ:攻撃しようにも」

“Skyrim”記リターンズバックナンバー

かわいい子達がたくさんいるのでよかったらどうぞ。

アーカイブ

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

doope.jpについて

当サイトに関するご質問等はお問合わせフォームをご利用頂くか、またはメールで[doopeinfo@gmail.com]までお問い合わせ下さい。

Site Menu

PC | PlayStation 4 | Xbox One | Wii U

PlayStation 3 | Xbox 360 | PS Vita | DS

Mobile | Movie | Rumor

Culture | lolol | Business | Other

RSS feed | About us | Contact us

About the author

かたこり( Twitter ):洋ゲー大好きなおっさん。最新FPSから古典RPGまでそつなくこなします。

おこめ( Twitter ):メシが三度のメシより大好きなゲームあんまり知らないおこめ。洋ゲー勉強中。