近年のゲーム開発者には様々な経歴や特技を持つユニークな方が多くいらっしゃいますが、XBLAの人気シューターMonday Night Combatの開発で知られる”Uber Entertainment”のアニメーターAung Zaw Oo氏がとてもゲーム開発者とは思えない身体能力を持っていると注目を集めています。

掲載した映像はAung Zaw Oo氏による2010年のスタントを集めた作品で、見ての通り近年ゲームでも大流行のパルクールから大道芸的なパフォーマンスや日常的な物を利用したスタントまで、信じられない技術を披露しています。だけど普段はゲーム開発者……謎すぎる!

Epicとのタッグによって開発が進められている「People Can Fly」の新作”Bulletstorm”、先日は多くのゲームファンが抱くハチャメチャで型破りな、或いはおバカテイスト満載のハッピートリガータイトルの印象が実は見せかけで、中身は重厚でタクティカルな要素も満載の歯ごたえあるゲームプレイが用意されているとのインタビューをお知らせしました。

日本語版の発売も決まり、新情報が明らかになる毎に期待感の強まる本作ですが、一体この魅力的なタイトルを手掛けるPeople Can Flyとはどんな所なのか、そんな疑問に答えるスタジオ内部の様子が公式blogにて公開されました。

2002年に設立されたPeople Can Flyはポーランドのワルシャワに構えるデベロッパで、スタジオの初タイトルとしてリリースされたホラーFPS”Painkiller”が人気となりその名を広く知らしめました。その後2007年、Epicにより買収され、初代Gears of WarのPC版移植などを手掛けた事でも知られています。

という事で説明はこれくらいにして、公開されたイメージはなるほどBulletstormを作ってるに違いない楽しげなスタジオである事が見受けられ、近頃ちょっと出番が少なくて寂しいジャッフェばりにファ○ク連発のTanya Jessen嬢やCliffy Bの存在など、様々なピースが見事にぴったりと収まる素敵なイメージになっています。

先月からGfKが開始したデンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデンのゲームセールスを集計した北欧チャートですが、本日11月の結果が発表されイギリスでのセールスも好調な「Call of Duty: Black Ops」が1位を獲得、以下”Gran Turismo 5″と”Assassin’s Creed: Brotherhoo”が続く結果となった事が明らかになりました。

先月からGfKが開始したデンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデンのゲームセールスを集計した北欧チャートですが、本日11月の結果が発表されイギリスでのセールスも好調な「Call of Duty: Black Ops」が1位を獲得、以下”Gran Turismo 5″と”Assassin’s Creed: Brotherhoo”が続く結果となった事が明らかになりました。

上位タイトルはお馴染みのラインアップですが、北欧の傾向なのかThe Sims 3やToy Story 3と言ったタイトルに加え、Football Manager 2011の強さが非常に興味深いランキングとなっています。ヨーロッパの中でも大きな市場とされる北欧地域、まだ2回目のセールス結果ですが、今後の追跡調査からより明確な傾向が現れてくるのではないでしょうか。

- 1位:Call Of Duty: Black Ops (Activision)

- 2位:Gran Turismo 5 (SCEE)

- 3位:Assassin’s Creed: Brotherhood (Ubisoft)

- 4位:Football Manager 2011 (Sega)

- 5位:FIFA 11 (Electronic Arts)

- 6位:Need For Speed: Hot Pursuit (Electronic Arts)

- 7位:The Sims 3 (Electronic Arts)

- 8位:New Super Mario Bros (Nintendo)

- 9位:The Sims 3: Late Night (Electronic Arts)

- 10位:Toy Story 3 (Disney)

回を重ねる毎にパワーアップを果たし一大看板タイトルに成長したAssassin’s Creedシリーズや、当サイトではラビッツとレイマンシリーズでお馴染みの「Ubisoft」が素晴らしくキュートな”ハッピーホリデー”映像を公開、世界中のUbisoftオフィスが参加しストップモーションでエツィオやラビッツ、レイマン達が踊る文字通りハッピーな映像に仕上がっています。素敵!

今年のVGAでGod of WarのクレイトスさんにAssassin’s Creedのエツィオ、そしてRed Dead Redemptionのマーストンという今年を代表する”主人公”を抑え、まさかのCharacter of The Yearを受賞した「Call of Duty: Black Ops」の所謂相棒キャラクターの一人ウッズ、受賞した方もびっくりしたであろうこの栄誉を受けTreyarchがウッズの活躍に焦点を当てた新しいトレーラーを公開しました。

公式ページではゲーム内のINTELでお馴染みのRyan Jackson調査官による機密情報の漏洩調査としてこの受賞を報告、今回の受賞によるウッズへの賞賛と公の場からの注目により、SOGを含む特殊部隊とBlack Operation部隊の機関が不安定な状態に晒されていると報告、VGAでの名誉を得る事となったドラゴヴィッチ事変におけるウッズ軍曹の功績をまとめた映像リールを調査資料として提出しています。(※ それがこのトレーラーである模様)

また、VGA会場ではボイスアクトを務めた俳優のJames C. Burnsとウッズの間に交わされた会話の盗聴記録も記載されています。

バーンズ:

やぁフランク、ビッグな勝利おめでとう。有名になった今の気分はどうだい?ウッズ:

どうだって?そんなの言うまでもないだろうよ。

[ビールを飲み、ボトルをテーブルに乱暴に置く音]俺の顔がテレビに、名前が新聞に載ってるんだぜ。

まったく俺のこれまでの任務が全部地獄へ吹き飛んじまったよ。

でも母さんとエージェント、Treyarchからのサポートには感謝してるんだ。

もし母さんの息子じゃなかったら、こんな大人にはならなかっただろうからね。

— 盗聴ここまで —

そしてRyan Jackson調査官はウッズを突然襲った有名人としてのブローバックと、彼自身の冷ややかな感謝の態度と共に現状に満足している訳ではないと報告、CIAのADDO(Associate Deputy Director of Operations)上官に対し、全ての媒体におけるウッズに関する言及を即刻抑制する事を勧めています。そして、ウッズはCIAにとって非常に価値のある人物で、今回これ以上の情報を流出させる余地は無いと締めています。

という事で、ウッズが映えるようにカメラやシーンを刷新したトレーラーから報告書の内容まで、Treyarchは本当に上手い!ほにゃららが○×でまだまだ今後の出番も忙しい物となりそうなウッズ、受賞おめでとう!

- Activision PublishingのCEOを務めるEric Hirshberg氏がInfinity Wardの現在に言及し、Infinity Wardは今世界で最も才能豊かなデベロッパーの1つだと発言

- ヨーロッパでHDリメイクされたトリロジーの1つ「Prince of Persia: Warrior Within」が北米PSNに登場、価格は14.99ドル、北米は個別販売へ

- ヨーロッパのPSNが12月22日からクリスマスセール「SCEE PSN STORE FESTIVE SALE」を開始、開催は1月5日まで

- 「Assassin’s Creed Brotherhood」に新マップとAdvanced Allianceモードが実装される無料マルチプレイDLC”Animus Project 1.0″がリリース、”Chest Capture”モードが実装される次期無料DLC”Animus Project 2.0″は1月リリース

- 噂に上っていたドリームキャストのタイトルパック「Dreamcast Collection」がGame Informer誌に掲載されたSega marketingのVPを務めるAlan Pritchard氏のインタビューから明らかに、収録タイトル等の詳細は未だ不明

- 「Kinect Sports」の無料DLC”Party Pack”が1月4日にリリース、ボクシングやサッカーなど6種類のミニゲームを追加

- iOS用のFPSタイトル「NOVA 2」が12月16日に登場、ビークルも登場するHalo風なトレーラーも公開

- 「Killzone 3」の分割スクリーンによるCo-opプレイが確認、新エンジンはパフォーマンス敵にも大きなパワーアップを実現

- パクター氏:「Grand Theft Auto V」は2011年或いは2012年に登場する

- セールスが好調な「Infinity Blade」、新装備を含みレベルキャップが45となる初のパッチが来週登場

- 「Infinity Blade」はKinect対応ゲームを意識して作られた、ChairのDonald Mustard氏が明らかに、Xbox 360版の可能性は捨てていないとも発言

- オールドゲーム販売の「GoG.com」がクリスマスセールを開始、Duke Nukem 3D: Atomic EditionやPlanescape: Torment、Baldur’s Gate: The Original Saga等の名作が格安

リリースに関するトラブルが続いていた「Two Worlds II」でしたが、先日遂にTopWareがSouthPeakからイギリスの販売権利を買い上げる事でアメリカとイギリスの正式な発売日が決定、共に1月25日にリリースを迎える事が明らかになりました。

そんな中、SouthPeakが北米版のボックスアートと予約特典を発表、ヨーロッパでは伝統的なハイファンタジー感でプロモーションを行ってきたTopWareでしたが、やはりSouthPeakはプロモーションで続けてきたおバカ路線でどうしても売りたいらしく、敵キャラクター”Sordahon”をメインに据えばかばかしいプロモーション映像を公開してきた”Sordahon’s Journey”の流れを汲むTwo Worlds IIのTシャツを用意しました。

あのビニール感溢れるSordahonがばーん!と描かれたTシャツには(Sordahonの映像は最後に掲載した動画でご確認ください)「YEAH, I LIKE TO KILL」(うん、俺は殺すのが好きだ)と書かれており、とてもアメリカで着て歩けるとは思えない物騒なデザインとなっています。SouthPeakは一体Two Worlds IIをどうしたいんだww

なお、予約特典にはTシャツだけでなく10ドルの値引きも用意されており、購入予定の方には嬉しい特典となっています。

今回の予約特典やこれまで行われたプロモーション、そしてトラブルも含めSouthPeakとTopWareには販売の路線に大きな見解の差が見られ、その辺りが根本的な部分で今回のトラブルに大きく関係している様にさえ見受けられます。なお、以下にはヨーロッパでTopWareがリリースした限定版”Royal Edition”の紹介映像を掲載してありますので、この辺りを比べて頂けると今回のTシャツがより楽しめる事と思います。

という事で色々愉快な事情に悩まされるTwo Worlds IIですが、ゲーム自体は抜群に面白く、ハードコアRPG好きにとってプレイ必須のタイトルである事には違いありません。また、2011年2月17日にリリースされる日本語版では伝統的なファンタジー作品として紹介されており、こちらも大いに期待!です。

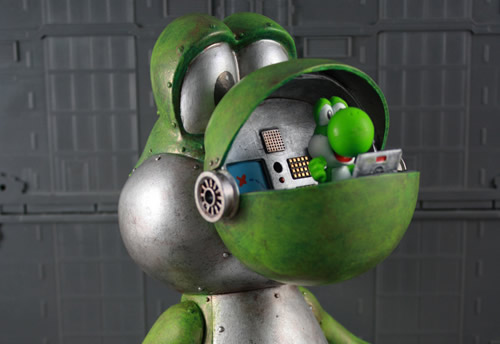

これは多くのコメディ映像作品を手掛けるThe Country Clubの新作「The Brothers Mario」のトレーラー映像です。見ての通りマリオとクッパの戦いをGTA風に描いた物で、イタリアンマフィア映画の香りも漂わせるお約束に満ちたパロディ作品となっています。

マリオとクッパ、そしてピーチ姫以外にもルイージやクリボー、ヨッシーにキノピオからハンマーブロスまで様々なキャラクターが登場、見た目が全く違うのに何となくな記号的表現ですんなり理解できるのがマリオの偉大な所!

大爆発を背に全く振り返らないナイスガイなマリオが、街にはびこるクッパのダニども全員を死刑に処す!な勢いで火炎瓶を投げる様はもう完全に別の誰かになっている様な気がしないでもありませんが面白いから問題ありません。今後完全版が作られる事はあるのか、非常に楽しみなファンメイドムービーがまた1つ増えました。

高クオリティなファンメイドのゲーム映像作品が多く登場する昨今ですが、その中の1つにModern Warfare 2とMetal Gear Solidを融合した「Modern Warfare 2 meets Metal Gear Solid」が存在します。

この作品はActivisionのBobby Kotick氏とマカロフ、そしてリキッド・オセロットが手を組んだ勢力に対し、我等がスネークとちょっと綺麗なゴーストが愉快に立ち向かうという物。

今回公開されたエピソード3ではKill ZoneやらMass EffectやらFalloutまでごちゃごちゃに混ぜ込み、これまで以上にカオスな事態が展開、いちいち突っ込んでいたらキリが無い最高に頭の悪い(褒めています)作品に仕上がっています。素晴らしい!

まだ今後も続くこのModern Warfare 2 meets Metal Gear Solid、プライス大尉達の墓標に誓ったスーサイドミッションの成功は成し遂げられるのか、新エピソードの登場が今から楽しみです。なお、以前のエピソードを以下に掲載しましたので、興味のある方はこちらもご覧頂くと今後の展開もより楽しめるかと思います。

前回はSamsungとのコラボでトーストを焼いて作ったストップモーションアニメーションを公開したアメリカの人気バンド「OK Go」、さらに以前には新曲”White Knuckles”でワンコ達と信じられないシンクロを見せた脅威のPVをお届けしましたが、今度は新たにレンジローバーとのコラボで実現した素敵なパレードの様子を公開しました。

今回のプロモーションは特設サイトで公開されているGPSアプリケーションを利用し、利用者達の足跡を描く事でアートを作ろうという物。映像はOK Goがそのプロモーションの一環として実際にGPSを装備しパレードした様子を収めた物。

公開された映像はこれまでに見られた様な驚く様なアイデアと圧倒的な作業量から出来上がったPVでは無いものの、OK Goがなぜいつも”楽しそう”なのか、その根本的なコアの一部が見え隠れする興味深い物で、一緒に楽器を持ってパレードする仲間たち、そしてそれを見て何が起こってるのかと楽しそうに眺めたり嬉しそうに声を掛ける街の人達も含め、所謂本能的な”Fun”がたっぷりと収められてる様に感じます。

これまでのPVも含め、今も昔も変わらない素敵なゲームに出会った時のワクワクするような感じにも似たOK Goの作品からは、Naughty DogやBungie、RockstarやCliffy B、Ken Levine氏といったスター達が手掛けるゲームに出会った時の”楽しい”気持ちに共通する何かを感じます。みんな楽しそうで素晴らしい!

今朝方キャンペーンCo-op登場の可能性をお知らせしたNaughty Dogの期待作「Uncharted 3: Drake’s Deception」ですが、新たに本作で利用されるゲームエンジンが前作のエンジンを拡張した新しいバージョンが採用されている事が明らかになりました。

これはイタリアの情報サイト4NewsItaliaがNaughty Dogに対しTwitterで質問したところ寄せられた回答から明らかになった物で、前作の時点でもPS3のCellとSPUを限界まで使い倒したと評されたエンジンがさらなる拡張を迎える事がはっきりと言明された事となります。

今作では砂や水、炎といった流体周りの大きな革新に挑戦する事が既にNaughty Dogから言及されており、先日公開されたインゲーム映像からもそのダイナミックな様子の一端を窺い知る事が出来ました。恐らくファンの期待を大きく超えるイノベーションが実現されるであろう新エンジンの完成度に期待が高まります。

InsomniacとCo-OptimusからNaughty Dogへクリスマスカードが

世界中のデベロッパ達と仲が良いNaughty Dog、特にInsomniacとはスタジオも近くお互いに切磋琢磨する長年の友人である事が知られています。そんなInsomniacとゲームのCo-op情報を扱うCo-OptimusがNaughty Dogに可愛らしいクリスマスカードを送付、先ほどNaughty Dogがありがとう!とそのイメージをtwitterで公開しました。

両方ともまぁなんとも可愛らしいカードで微笑ましい限りですが、さらにInsomniacがNaughty Dogの”ありがとう”にイェィ!と返し、なんともクリスマスらしい仲の良い様子でファンを楽しませてくれています。ここには不毛な対立構造も争いも見られず、世界中のファンやデベロッパから愛され、ゲームの楽しさを存分に追求するNaughty DogとInsomniacが持つ本質的な”何か”が見え隠れする様な気さえします。

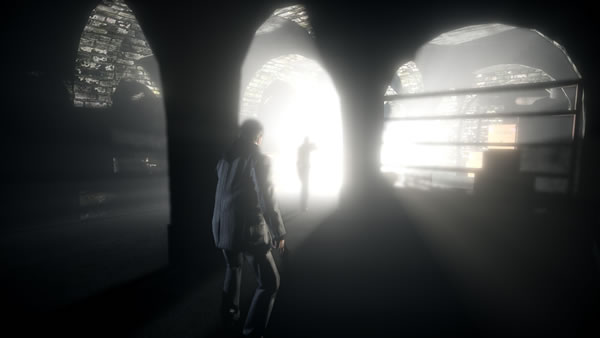

Remedyが虎の子の”Max Payne”IPを売り飛ばし、7年の歳月を掛けてようやく完成させたサイコロジカルスリラー「Alan Wake」、Remedyは今作が失敗したらヘルシンキでホットドッグを売って暮らすとまで言い放った物の、文字通り”類を見ない”良作ながらセールスは奮わず、シーズン形式で予定されていたDLCの計画も残念ながら頓挫してしまいました。

さらにリリース後には続編への意欲は十分ながらもマイクロソフトとのビジネス的な関係から続編の計画が進められない状態にある事を明かし、RemedyがLimbo(地獄の入り口、三途の川的な場所の事)に居るとの発言も見られ今後の動向が心配されていました。

そんな中、昨晩TIME誌のゲーム・オブ・ザ・イヤー企画にて2010年のトップ10タイトルが発表、なんとAlan Wakeが1位に選ばれRed Dead RedemptionやHalo: Reachを抑え今年のナンバー1に輝きました!おめでとう!

TIME誌はAlan Wakeについて、今年多くのゲームタイトルがMレーティング(17歳以上向け)を冠したが、そのどれもAlan Wake程に成熟しているとは感じられなかったと評価。Alan Wakeが実現した最も大きな勝利はメタファーをゲームプレイへと変換した事だと述べ、メタ認識とヒッチコック的なサスペンスの融合はAlan Wakeのゲームプレイにユニークで楽しい体験をもたらし、今年最も素晴らしいゲームへと完成させたと絶賛しています。

今回の栄誉はTIME誌の評価という事で、Remedyにとっては本当に喜ばしい評価に違いなく、先日開催されたVGAや今回のTIME以外にも多く行われている多くの大手メディアによるアワードの結果如何によってはDLC全部入りのAlan Wake GOTYバージョンのリリースだって夢では無い……かも?!

しばらくネガティブなニュースが続いていたRemedyだけに、こういった高い評価がマイクロソフトのジャッジを後押しする事を願って止みません。

なお、TIME誌の今年の10タイトルは以下の様な結果となっています。

- 1位:Alan Wake

- 2位:Angry Birds

- 3位:Red Dead Redemption

- 4位:Halo: Reach

- 5位:Super Mario Galaxy 2

- 6位:Limbo

- 7位:Super Meat Boy

- 8位:Super Street Fighter IV

- 9位:Starcraft II

- 10位:Mass Effect 2

先日開催されたVGAにノミネートされたタイトル群達を見渡すと、2010年が驚く程に豊作だった事が身に染みる凄まじいラインアップとなっています。どれがGOTYを取ってもおかしくないレベルのタイトルが並ぶ本当に素晴らしい一年でした。

しかし、VGAで発表された新タイトル群はそれ以上に強烈なラインアップとなっており、間違い無く今後のゲーム産業を牽引していくであろうタイトルの姿が見受けられました。

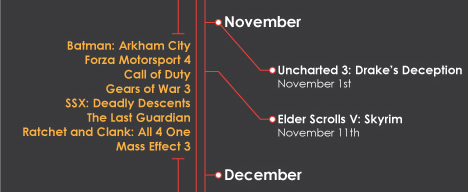

熱狂渦巻いたVGAも無事終了し、冷静に来年のタイトルを考えてみると、当サイトのサイドバーにて注目タイトルに選んでいる2011年リリースタイトルはMarvel vs. Capcom 3、Portal 2、Dragon Age II、The Witcher 2、L.A. NoireにBatman: Arkham City、Gears of War 3と、もう字面だけでお腹一杯になるレベルの濃い大作が並んでいます。

という事で、ちょっと想像を超えるカオスな事になりそうな2011年のビッグタイトルリリーススケジュールをIGNがイメージでまとめ発表、ただ事ではない状況になっている事が明らかになりました。2月~3月のプチ年末商戦に11月のホリデーシーズンのカオスさはどう控えめに見ても今年以上の物に感じられ、一体2011年がどんな1年になるのか、今から楽しみなスケジュールとなっています。

なお、以下の図表では左部のオレンジ色が詳細なスケジュールが発表されていないタイトル、右側が日付のはっきりしているタイトルとリリース月が判明しているタイトルとなっています。また、ゼルダ新作”The Legend of Zelda: Skyward Sword”や”XCOM”等、記載されていないタイトルもあり、今後このイメージは順次更新されていくとの事。

- 「Battlefield: Bad Company 2 Vietnam」は”Call of Duty: Black Ops”とサシで勝負する為にデザインされた、Electronic ArtsのEric Brown氏が発言

- THQはWii用タブレット「uDraw」用タイトルを2012年3月までに4~5本リリース、スポンジ・ボブのタイトルも登場

- 中国で「FIFA Online 2」のサービスが2011年Q2に終了、The9とElectronic Artsが発表

- THQのCEOを務めるBrian Farrell氏が北米ゲーム産業がNPDのリポートよりも健康的だと評価、デジタル販売や中古市場の成長を指す

- 「CityVille」がローンチから8日間で600万ユーザーに到達

- 歌う音楽ゲーム「SingStar」のヨーロッパ向けDLCが12月15日から北米でも販売、64曲のトラックとダンス用11曲を含む

- ValveがWETA謹製のリアル「Team Fortress 2」セントリーガンをゲット!センサーを備え動作する様子も公開

- 最新DLC「Battlefield: Bad Company 2 Vietnam」の新トレーラーが登場、リリースはPC版が12月18日、PS3とXbox 360が12月21日、価格は14.99ドル/1200MSP

- PC版「Need for Speed: Hot Pursuit」のDLCリリースは無し、Electronic Artsが発表

- 続編も発表された「Prototype」がXbox 360のGames on DemandとPSNにてリリース、価格は19.99英ポンド/29.99ドル(UKのPSN価格は未発表)

- 迫力ある巨大兵器との戦闘などを収めた「Killzone 3」の新しいプロモーション映像が公開、リリースは2月22日

先日開催されたVGAでは5部門にも及ぶノミネートを獲得しながらもBest Multiplayer Gameの受賞のみに終わったBungieの「Halo: Reach」、今年の受賞タイトル達は本当にどれがGOTYを獲得してもおかしくないレベルの物が多数並んでいる事もあり、本当に熱い戦いが繰り広げられた事が判ります。

しかしBungie最後のHaloタイトル”Halo: Reach”が成し遂げた功績はゲームプレイや技術的な面まで多方面に渡る輝かしい物である事に間違いはありません。そんな状況もあってかVGA会場では特別にHalo: Reachを紹介する為のステージが用意され、Halo 3とODSTに登場し、自身が大のHaloファンでもある俳優ネイサン・フィリオンが登壇、Halo: Reachの魅力を圧倒的な映像と共に紹介しました。

CG処理も施された映像ではHalo: Reachの印象深いシーンがたっぷりと盛り込まれ、如何に本作がエモーショナルでエピックなタイトルであったかを存分に感じられる内容となっています。年々ゲームの消費スピードは早くなり、賞レースも激しくなる近年ですが、勝敗から離れ功績を称える場が設けられた事は今年のVGAにおける印象的な1シーンだったとも言えそうです。

フィンランドのインディーデベロッパRovioが開発を手掛け爆発的なヒットを記録したカジュアルタイトル「Angry Birds」がなんと5000万ダウンロードを突破したとアメリカの大手ニュースメディアCNBCが報じました。

さらにビジネス情報を扱うBusiness InsiderではAngry Birdsのプレイ時間が一日辺り2億分(※ 約380年……)に達し、もはやAngry Birdsは現代のパックマンとも評価しています。

これまでAngry Birdsのセールスについては、先月末にAndroidで700万ダウンロードを達成した事や、 リリースから2日で200万ダウンロードを達成した事、そしてRovioからは10月末の段階でApp Storeでの販売が1000万に達した事が報じられていました。

12月11日は”Angry Birds Day”、ニューヨークで楽しげなイベントも開催

Angry Birdsの好調と人気を受け、12月11日を”Angry Birds Day”としたイベントがニューヨークで開催、会場には思い思いにAngry Birdsを楽しむプレイヤー達が集いコスプレなどを楽しんでいる様子が公開されています。という事でソーシャル分野での思わぬダークホースとなったAngry Birds、さらに記録を伸ばす事になるのか、カジュアルタイトルがビジネス的にも注目を集める中、今後の動向に注目です。

かつて大量のレゴを利用した8bitテイストのストップモーション映像作品”Rymdreglage – 8-bit trip”(映像は記事の最後に掲載)を発表したNinja Mopedが新作ストップモーション映像作品「Insert Coin」を公開しました。以前にも増してパワーアップした病気具合は開いた口が塞がらないレベルのクオリティに達しており、想像を遙かに超える凄まじいアニメーションが展開されています。

1つ1つのコインを移動させコマ撮りで作り上げた映像はなんとも滑らかな3D表現を実現しており、そのボリュームとクオリティは後処理で合成した物なんじゃないかと感じさせる程。なお、映像の最後にはメイキングも収められており、なるほどな制作過程と仕組み、そしてやっぱり物量的な意味で頭がおかしいと言わざるを得ない作品となっています。凄い!!

本日のニュース一覧

- Detroit Become Humanを生んだ“Quantic Dream”初の対戦マルチプレイヤーアクション「Spellcasters Chronicles」が正式アナウンス、クローズドベータの受付も

- Insomniac Gamesが開発を手がける“ウルヴァリン”ゲーム「Marvel’s Wolverine」のストアページがオープン、発売は2026年秋

- 人気シリーズ最新作「Battlefield 6」がシリーズ史上最大のローンチを達成、発売から僅か3日で700万本以上を販売

- Epicが「Amnesia: The Bunker」と「Samorost 3」の期間限定無料配布を開始、次回の無料タイトルは人気ホラー“Fear the Spotlight”

- ヘンテコ博物館運営シム「Two Point Museum」に「Vampire Survivors」のキャラクターやアイテムが登場するクロスオーバーアップデートが配信、トレーラーも

- 「Warhammer 40,000: SPACE MARINE 2」の期間限定無料デモが配信、実施は10月23日まで

- “Detroit Become Human”を生んだ「Quantic Dream」が対戦型マルチプレイヤータイトルを開発中、続報が途絶えている「Star Wars: Eclipse」の生存確認も

- サメの歯医者さんを描くローグライク治療ゲーム「Shark Dentist」のゲームプレイトレーラーが公開

- 「ROG Xbox Ally X」インプレッション、最新のAAAタイトルがストレスなく楽しめる驚きの新世代携帯ゲーミングPC

- 巨大なかぎ爪を持つ“テリジノサウルス”を紹介する「Jurassic World Evolution 3」の恐竜ショーケース映像が公開、発売は10月21日

- スーパーヒーロー派遣センターと引退ヒーローの日常を描く中間管理職アドベンチャー「Dispatch」の新トレーラーが公開、発売は10月22日

- Owlcatが開発を手がける新作CRPG「Warhammer 40,000: Dark Heresy」のアルファリリースが2025年Q4に決定

- Netflixアニメ「スプリンターセル: デスウォッチ」のシーズン2制作が早くも決定

- 新世代向けの改善を含むPS5版「Shadow Tactics: Blades of the Shogun」が発売、PS4所有者向けのアップグレードも

- 発売が迫る期待作「The Outer Worlds 2」の新トレーラーが公開、可愛いムーンマンぬいぐるみも

- Gearboxが「ボーダーランズ4」のクリティカルナイフについて言及、バランス調整の目標はビルドのバリエーションを増やすこと

- ブロック崩しと拠点建築を融合させたサバイバルローグライク「BALL x PIT」が本日発売、ローンチトレーラーも

- 映画“ターミネーター2”を新たな視点で描く2Dアクション「Terminator 2D: NO FATE」の選択・分岐要素に焦点を当てる解説トレーラーが公開

- 傑作CRPG「Warhammer 40,000: Rogue Trader」のNintendo Switch 2対応がアナウンス

- 大規模拡張パック「Cult of the Lamb: Woolhaven」の牧畜に焦点を当てるゲームプレイトレーラーが公開

- HoMMシリーズ最新作「Heroes of Might and Magic: Olden Era」のウィッシュリスト登録が100万件を突破

- 刑務所脱獄マルチプレイヤーゲーム「CUFFBUST」が本日発売、新たなリリース映像も

- ハリー・ポッターやStardew Valleyにインスパイアされた魔法学園シム「Witchbrook」の延期がアナウンス、新たな発売時期は2026年

- 「1000xRESIST」のPS5とXbox Series X|S対応がアナウンス、発売は2025年11月4日

注目タイトル記事一覧

おこめの「The Elder Scrolls V: Skyrim」記!

「4コマ:攻撃しようにも」

“Skyrim”記リターンズバックナンバー

かわいい子達がたくさんいるのでよかったらどうぞ。

アーカイブ

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

doope.jpについて

当サイトに関するご質問等はお問合わせフォームをご利用頂くか、またはメールで[doopeinfo@gmail.com]までお問い合わせ下さい。

Site Menu

PC | PlayStation 4 | Xbox One | Wii U

PlayStation 3 | Xbox 360 | PS Vita | DS

Mobile | Movie | Rumor

Culture | lolol | Business | Other

RSS feed | About us | Contact us

About the author

かたこり( Twitter ):洋ゲー大好きなおっさん。最新FPSから古典RPGまでそつなくこなします。

おこめ( Twitter ):メシが三度のメシより大好きなゲームあんまり知らないおこめ。洋ゲー勉強中。