第3弾DLC“Annihilation”のリリースを明日に控える「Call of Duty: Black Ops」のPCとPS3版に小規模な新パッチが適用されました。パッチの詳細は以下からご確認下さい。

現在アルファトライアル版でのテストが行われているPC版「Battlefield 3」ですが、本日アルファ版における伏せや走る動作、射撃、柵越え、リロードといった各種キャラクターアニメーションや、C4を大量に利用した建築物や壁の破壊など、Battlefield 3の気になる要素にスポットを当てた5分弱の映像が登場。ANTシステムによる超リアル且つスムースなモーション補完が行われるキャラクターの姿やがれきの山など、必見の内容となっています。

また、映像には蘇生シーンも登場しており、現在のビルドにおける蘇生が予想よりも遥かに早いモーションで可能なことが窺えます。

- Kinectを利用して7人の友人と会話可能な新たなコミュニケーションツール「Avatar Kinect」がリリース、今週木曜にはKinect Sparklerもリリース

- 「Avatar Kinect」のツアー映像が公開

- EA SportsのVPを務めるAndrew Wilson氏が加入ビジネスの開始に言及し“今がまさにその時”だと発言、サービスとしてのEA Sportsを運用し専用の特典でゲーミング経験を向上させるとアピール

- 「Star Wars: The Old Republic」は数十年続くコンテンツになるBioWareのクリエイティブディレクターJames Ohlen氏がComic-Conパネルにてアピール、2025年には500の世界を持つとの目標を明かす

- 「Resistance 3」のマルチプレイヤーベータテストが8月から開催、Insomniacが発表

- 「Games for Windows」が400マイクロソフトポイントをプレゼントするキャンペーンを北米で開催、Marketplaceでの購入に対しコードを発行

- InsurgencyやRed Orchestraに携わったMOD畑出身のJeremy Blum氏が新スタジオ“New World Interactive”を設立、基本無料プレイのシュータータイトル開発にCryEngine 3のライセンスを取得

- Insomniacが基本無料プレイのResistanceタイトル「Global Resistance」をリリース、プレイにはFacebookアカウントが必要

- 「Dead Island」最後のプレイアブルキャラクター“Purna”のイメージが登場、マチェーテを携える女性ボディガード

- “God of War”の全作品が同梱される「God of War Master Collection」は現在ドイツのみで販売される予定、ソニーが明かす

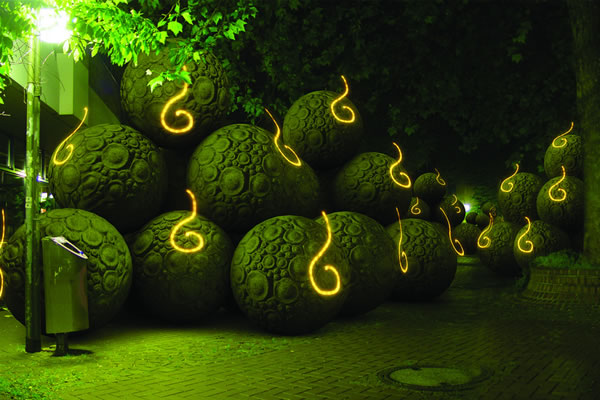

昨年3月に開催されたGDCアワードと共に表彰式が行われたIndependent Games Festival(※ 以下IGF)アワードにてGrand PrizeとVisual Art部門、Audio部門にノミネートされ、一度見たら忘れられない印象的なアートワークで注目を集めたドイツ産のポイント&クリック型アドベンチャータイトル「Trauma」の新トレーラーが公開されました。

さらに公式サイトからは、8月17日から21日にかけてケルンで開催されるgamescom 2011の開催前後に併せて、遂に本作がローンチを迎えることが判明、現在流通に関するテストとパブリッシング契約を進めているとのこと。

交通事故にあい病院で治療を受けている少女の物語を描いたTrauma、ゲーム内では彼女の過去と記憶が明晰夢として登場し、彼女のアイデンティティに違う側面をもたらすとされており、一体どのような物語が描かれるのか今からリリースが楽しみなところです。

なお、Traumaはデジタルダウンロード版のリリース後に、何らかの特典が用意されている様子のパッケージ版“comprehensive”エディションがリリースされるとのこと。素晴らしい新トレーラーと7分に渡るプレイ映像は以下からご確認下さい。

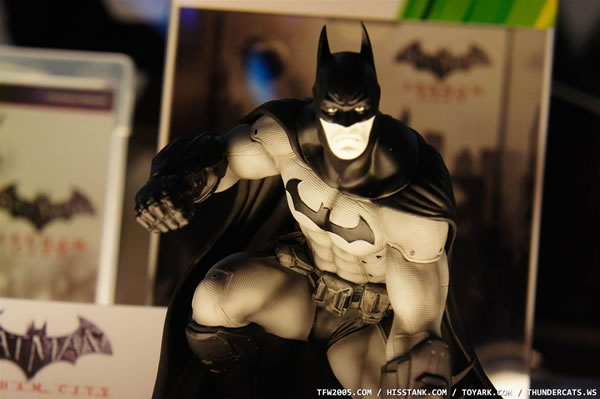

先日開催されたComic-Conではソロモン・グランディやタリア・アル・グールなど大物ヴィランの登場を始め、ベイン登場の布石やコトブキヤ製のハイクオリティなバットマンスタチュー、アクションフィギュアが用意された予約特典など、多くの情報が明らかになった「Batman: Arkham City」ですが、まだまだお伝えしきれない程の新情報が大量に登場しており、あろうことかE3でも行われたARGに新展開まで用意されるカオスな状況となっています。

今回は前作にも登場したキラークロックとスケアクロウ再登場の噂に加え、プレイ映像や新たなインゲームスキン、ペンギン絡みのARGプロモーションや、Comic-Con会場で明らかになったゲームプレイに関する新情報まで全てまとめてお知らせいたします。

ロシアのAkellaが開発を手掛けるターンベースのシミュレーションRPG“Disciples III: Renaissance”のスタンドアロン拡張パックとなる「Disciples III: Resurrection」の英語版が本日Kalypsoから発表され、今年10月にリリースを迎えることが明らかになりました。

Disciples III: Resurrectionでは再びNevendaarに舞台を戻し、新たにUndead Hordesをプレイアブル種族として採用、“Goddess of Death”の名誉を回復する為の戦いと彼らのバックストーリーが70時間を超える巨大なキャンペーンを通じて描かれることになります。

まだ英語版のスクリーンショットが公開されていませんので、今回は発表済みのロシア語版イメージを数枚ご紹介します。

「Dragon Age II」の物語を拡張する初のストーリーDLCとして期待を集める“Legacy”ですが、本日新たにComic-Con会場にプレイアブル展示されたLegacyのプレイ映像が公開、ChantryのCassandraがVarricを尋問するお馴染みのシーンも確認でき、Legacyがまさしく本編のストーリーを拡張する内容である決定的なシーンが収められています。

今回はこの新しいプレイ映像と共に新トレーラーとスクリーンショット、そしてLegacyがDragon Age IIにもたらす改善など新しいプレイ要素もまとめてお知らせします。

Relicが開発を手掛けるW40kシリーズファン期待のアクションタイトル「Warhammer 40,000: Space Marine」、Comic-Conでは遂にマルチプレイヤーやカスタマイズに関する情報も登場した本作ですが、昨晩からComic-Con会場でのシングルプレイヤーキャンペーンのプレイ映像が幾つか登場しており、重量感溢れる近接戦闘に加え、柔軟で素早い急襲が可能なジェットパックによる空中ダッシュなど、見所溢れる内容が収められています。

“クラウドコントロール”と題された映像ではスペースマリーン魂を胸に小細工無しにオルクの群れへと飛び込むタイタス隊長の様子や、分隊メンバーを囮に肉入りでかろうじてクラウドをコントロールしている様に見えなくもない熱いプレイは以下からご確認下さい。

1991年にリリースされたアウターワールドを手掛けたEric Chahi氏がデザイナーを務めるUbisoft Montpellierの新作ゴッドゲーム「From Dust」のPC版リリースが8月17日に延期となったことが明らかになりました。

なおXbox 360版は予定通り7月27日にリリースされるとのこと。PC版を楽しみにしていたファンも多いかと思いますがリリースまで3週間弱、7年ぶりとなる氏の新作を楽しみに待つことにしましょう。

- BioWareのMMO大作「Star Wars: The Old Republic」のプレイヤークラスにスポットを当てた新トレーラーが公開

- Frozenbyteが開発を進めている「Trine 2」のプレイ映像が2本登場、戦士が手にするシールドの新要素や新たに手に入れた投擲可能なハンマーにスポット

- VentureBeatがGoogle+のヘルプページにゲームに関する記載を発見(現在は削除)、やはりゲームの登場が計画中か

- Twisted Pixelのキネクトシューター「Gunstringer」のUKリリースが9月16日に決定、価格は29.99英ポンド

- Unrealタイトルの不在にEpicのボスMike Capps氏が言及、ギアーズに集中していることと開発規模が小さいことから現在もUnreal新作については考えていないことを明かし、“いつかエンジンをGears Engineか何かに名前を変えるべきかもね”とボケる

- 「Bulletstorm」は素晴らしいタイトルだが売れなかったとEpicのボスMike Capps氏が発言、People Can Flyの次回作は素晴らしいものになるとスタジオ新作の存在を示唆

- GameSpotの「Mass Effect 3」Comic-Conデモ映像が公開、Casey Hudson氏が登場し17分に渡って新作を解説、ステージはE3時と同じながらシェパードがオムニアーマー?な新アーマーを着用、メンバーにギャレスとリアラが登場

- 長らく販売データの非公開を保ってきたウォルマートがゲームのセールスデータをニールセンに提供することが判明、ニールセンのJennifer Frighetto氏が発表

- フレディの登場を実現した「Mortal Kombat」は映画“ハロウィン”シリーズのサイコキラーMichael Myers(※ 国内ではブギーマン)の登場を検討していた

- id社内のモバイル開発が成長している「Rage」のリリースを控えるidのJaspm Kim氏がカーマックの恐るべき開発能力をアピール

9月2日から開催されるCoD専用イベント“Call of Duty XP”にてマルチプレイヤーのお披露目が行われる予定の「Call of Duty: Modern Warfare 3」ですが、本日新たにMSXbox Worldが行ったRobert Bowling氏へのインタビューからマルチプレイヤーに関する幾つかの新しい情報が明らかになりました。

Robert Bowling氏によると、Call of Duty: Modern Warfare 3に用意される全てのマルチプレイヤーモードがインターネットへの接続を行わずにオフラインでのソロと分割スクリーンプレイに対応、Spec Opsも同様にオフラインでのプレイが可能であるとのこと。ソロプレイにBlack Opsの“Combat Training”的なモードが用意されるのか詳細は今のところ不明ですが、一部のプレイヤーにとっては非常に嬉しい対応に違いありません。

毎週お馴染みGfK調査によるイギリスの週間ソフトウェアセールスチャートが先ほど発表、驚きの好セールスを続ける「Zumba Fitness」の首位が遂に6週目に突入、さらに先週ローンチを迎えたシリーズ新作“Call of Juarez: The Cartel”が2位にランクインしたことが明らかになりました。

また、3位には映画公開の効果もありハリーポッター新作“Harry Potter and the Deathly Hallows Part Two”がランクイン、先週リリースの“Earth Defence Force: Insect Armageddon”は15位という結果に終わりました。

それにしても6周目に突入したZumba Fitnessの好調は単に売れているのか、相対的に全体のセールス落ち込みを示しているのか、Zumbaの首位を奪取するタイトルの登場を含め来週以降の動向が気になるところです。

今週のUKチャート上位20タイトルの詳細は以下からご確認下さい。

先日Comic-Con会場にて発表が行われることをお知らせした映画版「Mass Effect」ですが、予定通りレジェンダリー・ピクチャーズのパネルディスカッションにBioWareのCasey Hudson氏と映画版の脚本を手掛けるがMark Protosevich氏(※ マイティ・ソー、The Cellの脚本で知られる)が登壇、映画Mass Effectがゲームの1作目に焦点を当てたものであることが明らかになりました。

製作はまだ初期段階とのことで、キャストなど具体的な詳細については明らかにされませんでしたが、両者はビデオゲーム映画を作る場合にはゲームが良いゲームであるだけでなく、良い物語を持っている必要があると語り、ほとんどのタイトルがその問題をパスしないとの見解を示し、Mass Effectはクオリティの高い映画になるための必要な要素を持ち合わせているとアピールしています。

近年ダークナイトやインセプション、ウォッチメンなどクオリティの高い作品を多く輩出するレジェンダリー・ピクチャーズがMass Effectをどんな映画作品に仕上げるのか非常に楽しみなところ。なお今回のパネルではMass Effect以外にジェフ・ブリッジズが出演する“The Seventh Son”(※ 魔法使いの弟子)やギレルモ・デル・トロ監督の新作“パシフィック・リム”、ハングオーバーでブレイクしたブラッドレイ・クーパーが出演する“Paradise Lost”の発表が行われました。

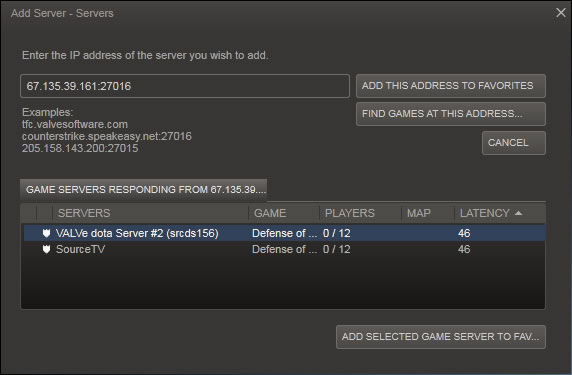

以前からGamescomでのお披露目と対戦イベントの開催が噂されているValveの新作「Dota 2」ですが、本日Valveが100を超えるDota 2のサーバを運用していることが判明、Gamescomの対戦イベントに向けたものかと注目を集めています。

先日コトブキヤ製のバットマンスタチューが同梱されることが明らかになった「Batman: Arkham City」“Collectors Edition”ですが、Comic-Con会場にこの限定版が展示されバットマンスタチューの詳細なイメージが登場、限定版に相応しい素晴らしいクオリティに仕上がっていることが明らかになりました。

今回はこの限定版バットマンのイメージと共に、マテルからリリースされるBatman: Arkham City関連のフィギュアやプレオーダー特典の情報を併せてお知らせします。

Bethesdaが開発を進めているTESシリーズ最新作「The Elder Scrolls V: Skyrim」、先日はNord女性のスクリーンショットが登場しましたが、本日新たにロシアのファンサイトにこれまで雑誌での掲載が確認されたイメージを含む新スクリーンショットが7枚発見されました。

今回はこれら新スクリーンショットに加え、QuakeConへの出展に絡む情報やPSM3誌にて語られた3D立体視に対するBethesdaの見解など、週末に報じられた新情報をまとめてお知らせします。

本日のニュース一覧

- 煉獄で死神を出し抜くローグライクな縦スクロールアクションRPG「Death By Scrolling」のPC版ローンチが10月28日に決定、ロン・ギルバート率いるTerrible Toyboxの新作

- 多数の修正とコントローラー周りの改善を含む「Hollow Knight: Silksong」の最新アップデートが配信

- Humble Bundleが“W40k: Rogue Trader”や“SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake”、“TerraTech”を含む「IGN Fan Fest 2025: Fall Edition」バンドルの販売を開始

- スロットマシンとファンタジーRPGを融合させた「Slots & Daggers」の発売日が10月24日に決定、日本語対応デモも配信中

- 大規模な最終プレイテスト“サーバースラム”の開幕が迫る「ARC Raiders」の新トレーラーが公開

- “スポンジ・ボブ”シリーズ最新作「スポンジ・ボブ:海の荒神たち」の無料デモが配信、発売は11月18日

- シリーズ最新作「Pathologic 3」の発売日が2026年1月9日に決定、新バージョンのデモもリリース

- 「The Outer Worlds 2」のプロモーション方法を模索する愉快な実写トレーラーが公開、発売は10月29日

- 戦略的なローグライトカンフーアクション「Forestrike」の発売が11月17日に決定、Steamデモのアップデートも

- 無料の超短編ノベルゲーム「this game will end in 205 clicks.」の日本語対応が実装、In Stars And Timeを生んだinsertdisc5の新作

- 多彩な注目作のデモを配信する「Steam Nextフェス:10月エディション」が開幕、実施は10月20日まで

- オープンワールド中世ファンタジーRPG「Of Ash and Steel」の発売が11月6日に決定、日本語対応デモも配信

- 深海の基地を調査するクトゥルフ系サバイバルホラーシューター「Beneath」の日本語対応デモが配信、PC/コンソール版の発売日も決定

- 新生「Painkiller」のSteamデモが配信、発売は2025年10月21日

- Little Nightmaresを生んだ“Tarsier Studios”が開発を手がける期待作「REANIMAL」の日本語吹替対応デモが配信

- 独特なトサカを持つ“カイウアヤラ”を紹介する「Jurassic World Evolution 3」の新たな恐竜ショーケース映像が公開、発売は10月21日

- ヴァンダーブーム邸を探索するRusty Lakeシリーズ最新作「Servant of the Lake」の日本語対応デモが配信

- 名作ガンシューティングの現世代リメイク「The House of the Dead 2: Remake」のPlayStationとXbox版ローンチが10月24日に決定

- ローグライト採掘シミュレーター続編「Wall World 2」の発売日が2025年11月11日に決定、新たなゲームプレイトレーラーも

- 迷宮の内部で食材を調達し料理しながら深部を目指すダンジョンRPG「Deep Dish Dungeon」の新トレーラーが公開

注目タイトル記事一覧

おこめの「The Elder Scrolls V: Skyrim」記!

「4コマ:攻撃しようにも」

“Skyrim”記リターンズバックナンバー

かわいい子達がたくさんいるのでよかったらどうぞ。

アーカイブ

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

doope.jpについて

当サイトに関するご質問等はお問合わせフォームをご利用頂くか、またはメールで[doopeinfo@gmail.com]までお問い合わせ下さい。

Site Menu

PC | PlayStation 4 | Xbox One | Wii U

PlayStation 3 | Xbox 360 | PS Vita | DS

Mobile | Movie | Rumor

Culture | lolol | Business | Other

RSS feed | About us | Contact us

About the author

かたこり( Twitter ):洋ゲー大好きなおっさん。最新FPSから古典RPGまでそつなくこなします。

おこめ( Twitter ):メシが三度のメシより大好きなゲームあんまり知らないおこめ。洋ゲー勉強中。