FPS計測や解像度の解析でお馴染みのDigitalfoundryが、先日北米で正式運用が開始されたゲームクラウドサービスの「OnLive」のラグが実際にはどれ程かと徹底的に解析、その結果のダイジェストが公開されました。今回の計測で得られた最良のレイテンシは150ms(ミリ秒)で、DigitalfoundryはOnLiveのボスSteve Perlman氏がアピールする程に快適では無いがサービスの質は最高と評価しています。

この数値はRare社がKinect用タイトルの開発でラグを抱えていると発言した問題(現在は撤回)や、以前Natal時代に噂されたラグに似た程度の数値と言えば想像がしやすいでしょうか。

今回の計測では魔改造の鬼Ben Heck氏謹製のコントローラー用レイテンシ監視ボードが用いられ、モニタは最小のレイテンシに押さえる為にTNタイプを用意、さらにTNパネルのレイテンシを後ほど差し引く為、別にCRTモニタとのタイミング差も計測。この状況を60FPSカメラで撮影し、それを元に解析が行われています。

なお、前回お知らせしたOnLiveのレビューではTraceroute(経由サーバ)も重要との事が記されていましたが、Digitalfoundryは北米で直接光ケーブルを引けるVerizon FiOSの回線を用意、25Mbpsダウンロードで5Mbpsアップロードが可能な状態でテストを行った事が記されています。

タイトル別のプレイではUnreal Tournament IIIがかなり好調なものの、DiRT 2が150~200ms、Assassin’s Creed IIでは150ms-216msである事が映像から確認できます。このラグの数値をどう判断するか、難しい所ですがPCでオンラインプレイを日常的に行っているプレイヤーであれば、この数値の体感はなんとなく想像できますでしょうか。

なお以前のレビューではシュータータイトル等の3Dタイトルよりも2Dでカーソルをコントロールするタイプのカジュアルゲームの方がラグを意識しやすいとの印象が明らかにされています。土曜日には今回の計測に関する詳細な記事がアップされるとの事で、スロー再生ではないプレイ映像なども用意されていれば、よりプレイ感は判りやすいかもしれません。続報に期待です。

先日Xbox 360のデモがリリースされた「Kane & Lynch 2: Dog Days」、エンジンやFPS、解像度の解析でお馴染みのDigitalfoundryが早速本作のデモ版を検証、概ね60フレームで動作する快適な物である事が明らかになりました。

本作ではYoutubeで見られる様な粗い直撮り映像のテイストの再現を試みており、ポスプロ処理で常に強いグレインフィルター(ノイズ効果)が加えられ、カメラのぶれやシェイクなども加えられ臨場感のある映像が創り出されています。さらに被写界深度エフェクトも多用されており、ダメージ表現には映像圧縮に見られるブロックノイズを意図的に使用するなど、ユニークな手法が各所で見られます。

本作で利用されているGlacier Engineはなかなか優秀な様で、室内などの描写はほぼ60fpsで安定していますが、屋外で視野の広い場所では50fps程まで低下しティアリングの発生も見られる物の高フレームを維持しています。しかし映像の3分30秒頃には車両の爆発が原因か、10フレームまで低下するシーンも見られました。

さらにDigitalfoundryはXbox 360のデモの解像度を1024×576の、2xマルチサンプリングAAと予想、今後PS3版でもの登場でさらに注目が集まりそうです。

Naughty Dogのリードプログラマーを務めるJason Gregory氏がゲーム開発におけるゲームエンジンのアーキテクチャーに関する本「Game Engine Architecture」を出版した事が判りました。Gregory氏はElectronic ArtsやMidwayに在籍した後Naughty Dogに入社し、ゲーム教育に大きく力を入れる南カリフォルニア大学で講義も行っている最前線で活躍する開発者です。

この本は2009年6月に基本的に大学での授業で利用されるレベルの物を想定して書かれた物で、ゲーム開発を真剣に学ぶのであればこれほど有用な教科書は無いかもしれません。

本の中には、ベースとなる”ゲームとは何か”や、”ゲームエンジンとは何か”に始まり、ランタイムに関する事、ツールやアセットのパイプライン、メモリリークの探し方や、ファイルシステムにバージョン管理、メモリ管理、デバッグに関する事、リジッドボディとコリジョンに関する事など、現実的な手法について900ページ近い大ボリュームでみっちりと記されています。

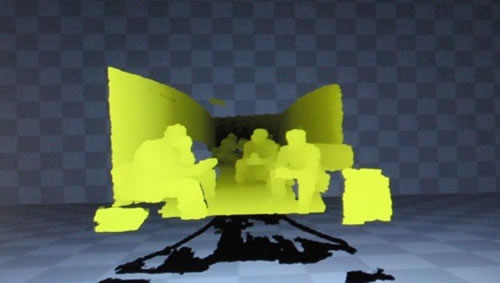

この映像は先月末にシアトルで開催された国際インフォメーションディスプレイシンポジウムにて、マイクロソフトのApplied Sciences Group(応用サイエンスグループ)が展示した3Dグラスを必要としない3D立体視ディスプレイ”Wedgeプロジェクト”を実演した物です。

この3D立体視ディスプレイは二人で同時に立体視を見る事が可能で、驚くべき事に視聴者の左右の位置が入れ替わっても立体視を損なう事なく見る事が可能になっています。これはKinectに似たヘッドトラッキングをディスプレイ側で行う事により実現されており、ユーザーの手の動きの検知によるコントロールも実現されています。

この立体視のシステムはヘッドトラッキングによって検知したユーザーの位置に、モニターの前方に配置されたV字型のレンズを用いてそれぞれに立体視用の映像を表示する構造になっている様ですが、現在の問題は視野角にあるそうで、現在は有効な範囲が20度しか得られておらず、今後の研究によって40度まで範囲が拡げられるとApplied Sciences Groupは考えているとの事。

映像には視差が感じられる映像が実際に収められており、これが実用化されればゲームの未来はさらなる変革を果たすのでは無いかと感じられます。Kinect的な技術の利用方法もユニークで、どうやらモーションコントローラーにはまだまだ新しい可能性が残されている様です。

E3でいよいよ正式に公開されたXbox 360のモーションコントロールシステム「Kinect」は、イスラエルのPrimeSense社の3Dセンサー技術が用いられており、赤外線を利用した3次元空間での反射と波長の経過時間をベースに計算されており、これを基に部屋の基本形状を構築した後に、実際の処理がスタートされる事になります。

その後、頭部、胴体、二本の脚と手を基に人体を認識しトラッキング処理が行われる訳ですが、この部分の処理についてはマイクロソフトによる開発が進められており、Kinect用のAPIやインターフェースといった物はPrimeSense社によって開発された物ではありません。

現段階ではパフォーマンス等の問題からか認識は二人プレイヤーに制限されていると噂されるKinectですが、PrimeSenseによると”どんな数の人間”でも認識できるとの事で、今後マイクロソフトの対応によってはさらなるプレイヤーの参加が可能なシステムに発展する可能性も残されている様です。なお、PrimeSenseのシステムはKinectにより人間の検出とXbox 360への出力に止まっているとの事で、全てはマイクロソフト次第といった状況にある様です。

この動画はElude87さんがEpic Gamesが無償公開するUnreal Engineの開発キットUDKを利用して、1万5千フィート(約4.6km)の柱の周りに2万5千のドラム缶を並べて物理演算で崩してみた映像です。

これまでCry Engineなどでも同様の映像が多く見られましたが、UDKも凄い!近年のアップデートぶりには目を見張る物があるUDKですが、E3でのGears of War 3の映像などを見ても大きく表現力が強化されている事が判ります。しかしこのままゲームはどこまでリアルな物になっていくのか、行く末が本当に楽しみです。

これはアーティストのAlex Dodge氏が制作した、歩く事で発電する靴に、眠っている間の夢をPCに送信する帽子、タッチ入力デバイスとして機能するシャツのコンセプトプロトタイプのアート作品です。

ブルックリンを拠点とする技術系企業とのコラボレーションで生まれたこの”何か”の発生を担う未来の衣服は、まだ現実の機能を宿す製品ではありませんが、近い未来のユートピアを想起させるには十分なインパクトを持っていると言えそうです。発電する靴……素晴らしい!

近年ではかつてのフィクションよりも未来を進んでいると感じられる最近の軍事技術ですが、なんと見えないステルス戦車の実現がもうそこまでやって来ている様です。イスラエルの軍事企業Elticsが2006年から開発を行っている熱探知センサーからのステルス技術「Black Fox」が、野外実験での実証を終えた事が明らかになりました。

このBlack Foxは軍用車両や戦闘用ヘリコプター、海軍の艦船などへの利用を想定しており、2つのパノラマカメラが周辺の熱をテクスチャとして連続してスキャンを行い、その後演算処理を加えてビークルを覆うパネルの温度を調整し周辺に溶け込ませてしまうという物。

このビークルを覆うパネルはまるで液晶モニタの様に熱のピクセルを持っており、カメラから取得した熱情報を文字通りテクスチャの様にパネルへ貼る事でステルスを実現しています。これにより衛星や無人航空機、低空飛行のヘリコプターのサーマルセンサーから姿を消す事が可能になります。

またこの特徴を活かしステルスだけでは無く、擬態とも言える機能を実現しており、例えばM1戦車がロシアのT-72戦車として熱源を偽装したり、APCやHummerと言ったより小型のビークルへの擬態、さらに動物の様に見せかける事が可能になっています。

さらに海上での利用にも劇的な効果を発揮するようで、大型の艦船が非戦闘船舶や商船に擬態した場合の検知は非常に難しく、サーマルセンサーを利用する対艦ミサイルが多い事も大きなメリットで、赤外線誘導の回避に用いるフレアと併用すれば多くのミサイルから文字通り”消える”事が可能になります。

大きな安全をもたらすと共に、悪用されれば恐ろしい技術とも言えるこのステルス技術、現実はビデオゲームのずっと先を進んでいるのが本当の現実だと言えそうです。

昨年末から無償で配布される事となったUnreal Engine3をベースにしたゲーム開発環境のUnreal Development Kit(以下:UDK)のベータ版に大量のアップデートが行われた事が明らかになりました。なんと本家UE3に続いてValveのクラウドサービスSteamworksやFlashのUIを実装可能なScaleform GFXを新たにサポートする事となりました。

これ以外にも3本の新しいサンプルゲームが登場し、サンシャフトや広域なフォグ表現などの新機能やバグfix、64bitバイナリへの対応などかなり大量のアップデートが行われています。詳細は公式ページでご確認下さい。

今回はアップデートのハイライトを以下にまとめました。MODやゲーム作りに興味がある方は是非ご覧ください。

■ Scaleform GFx

Scaleform GFxによるUIはUnrealScriptかKismetを通じて動的なインタラクションを実現可能で、swfファイルのムービーをテクスチャに利用可能。

■ Steam

SteamはWin32版UDKゲームのデフォルトのオンラインサブシステムになりました。これによりマッチメイキングやフレンド機能、サーバーブラウジング等のオンラインサービスが利用可能に。

■ Light Shafts

ポイントライトを新たにサポート、Bloomも閾値やTintプロパティなどが追加された。

■ Exponential Height Fog

新しく高さによって密度を変化させるフォグを実装、標準的なフォグの用にラインが出ない。2つのレイヤーでレンダリングコストなどを調整可能に。

■ Color Grading Blending

Crysis 2等でも見る事ができるポストプロセスのカラー調整機能。

4人Co-opにMove対応の噂も囁かれる期待の最新作「Killzone 3」ですが、Guerilla Gamesのマネージングディレクターを務めるHermen Hulst氏がKillzone 3のパフォーマンスについて発言し、PS3の処理能力の100%を使用すると自信を見せました。

今月最初にHulst氏はプロセッサコアであるSPUを100%使いきっていると発言しており、PS3の能力を60%程度引き出したとされる前作と比べ、マップの広さが前作の平均的なサイズから10倍も大きくなっている事を明かし、「しかし、私たちは今や100%の力を発揮していると思う」と述べています。

さらにKillzone 3の開発にはUnchartedでPS3のパフォーマンスに革命を起こしたNaughty Dogが協力しており、本作のゲームエンジンがGuerillaとNaughty Dogの共同開発により生まれた物である事が伝えられています。ノーティとの大きな協力体制を得てのHulst氏の発言、前作でもディファードシェーディングを一気に広めた実績もあり、今回の100%発言に本作の仕上がりがますます楽しみです。

ZBrushの登場以降、3D映像の制作やゲーム開発ではすっかり定番ツールとなったスカルプトツール(3Dモデルを彫刻する様にモデリングするツール)、当サイトでも度々お知らせしているデベロッパのスタジオ映像などでもよく見受けられます。そんなスカルプトツールが何とフリーで登場しました。

「Sculptris 1.0」は少しBrushぽいユニークなUIでシンプルに作られており、その分難しい事は何も考えずにぐりぐりとスカルプトだけを楽しめるなかなか魅力的なツールに仕上がっています。しかしマスクやペイント機能もしっかり搭載され、ノーマルマップ等各種テクスチャの書き出しも行えるなど、今後のアップデートによってはかなり使えるツールになるかも。なお、インポートとエクスポートはobj形式で可能になっています。

Mod作りが3度のメシより好きなDIY精神溢れるゲーマーにはなかなか楽しいツールとなりそうです。

映画”ロード・オブ・ザ・リング”のゴラム役や”キング・コング”でのコング、そしてNinja TheoryのHeavenly Sword、新作のEnslavedでも活躍する俳優のアンディ・サーキス氏がイギリスで映画とゲームを専門に手掛けるモーションキャプチャースタジオを設立したことが明らかになりました。

最も有名なモーションアクターとして知られるアンディ・サーキス氏によると、イギリスにはこういった専門のモーションキャプチャースタジオが無いそうで、自身が関わる2作のゲームタイトル開発においてアメリカやニュージーランドまで赴かなければならなかったとの事。

モーションセンサーの多くはオックスフォード大学とケンブリッジ大学から産み出された技術から構築されており、CGの才能を持つ多くの人材が存在するイギリスでモーションキャプチャー技術の育成をする必要性を感じた様です。

サーキス氏が設立した”Imaginarium”はイギリスを拠点にしたスタジオで、モーションキャプチャーのコンサルティングやモーションキャプチャー技術者を育成するアカデミーの役割も果たします。氏は自身のスタジオを単なるモーションアクトの代行を行う場所と考えてはおらず、この分野のアイデアや創造性を共有できるような場所になる事を目指すとの事。

そんなサーキス氏は昨今のビデオゲームキャラクターが持つポテンシャルについて「彼らの中に心はない」と興味深い発言をしており、Imaginariumがこの問題解決を目指すのか、次にゲームへの参加が明らかになっているNinja TheoryのEnslavedでのモーションアクトに注目が集まる所です。

ロケットマニアで知られるid Softwareの頭脳ジョン・カーマック、ロケット好きと一言に言ってもそこはやはり天才のやる事で、実際にロケット作り始めるわロケットコンテストで優勝するわで、一時は奥さんのモバイルビジネスの件もあってすっかりPCゲームには興味が無くなったんじゃないかと言われた程でした。

結局ロケット好きな情熱は止まる事を知らず2000年にはrmadillo Aerospaceと名付けられた宇宙開発の企業を立ち上げるまでとなった訳ですが、先日このArmadillo Aerospace社が宇宙旅行を専門に手掛けるSpace Adventures社と提携を発表しました。

この提携に併せ、これまで国際宇宙ステーションへの旅行を3500万ドルで提供していたSA社が10万2000ドルの格安宇宙旅行プランを発表。このプランにはカーマックの発案で宇宙船の着陸を見直したArmadillo Aerospace社の新型宇宙船が利用されており、利用者はロケットに乗り大気圏を突破、5分間の宇宙遊泳を楽しんだ後、地上へ軟着陸する事になります。

カーマックの頭脳や行動力はもはやゲームの中に止まらない!というスケールの大きな話ですが、ファンとしては宇宙ビジネスも嬉しいですが、やはりid Techの開発に注力して欲しい所。さすがに次回作のRageではカーマックの本気が垣間見える内容となっており、こちらも登場に期待が高まります。カーマック……すげえ!

先日とうとう公式にアナウンスが行われ、海外では大量の情報が噴出している「LittleBigPlanet 2」、あまりに大量でまとめきれずお伝えするのが遅れていますが、見た目に判りやすく大きなパワーアップを果たした本作にはどうやら有名デベロッパーとの技術シェアが影響を与えているようです。

Naughty Dogは以前にInfinity WardとMedia Moleculeを含む多数の企業と技術交換をしている事を明らかにしていますが、Edge誌によるとLittleBigPlanet 2では”God of War III”を手掛けたソニーのサンタモニカスタジオが開発した技術が共有されているとの事。

前作も素晴らしい映像表現を実現していましたが、今回のLittleBigPlanet 2ではグラフィックエンジンを再構築したそうで、被写界深度エフェクトに”God of War III”で使われた技術を利用しているとの事。さらに次のような改善が施されています。

- オブジェクトの影表現をアンビエントオクルージョンの品質などから改善

- 雲や羽などの表現とよりベターなライティングの為に透明度エフェクトを導入

- 透明度エフェクトは影、光線エフェクト、ボリューメトリックフォグ、オブジェクトにも利用される

今年の年末商戦の最も大きなPS3専用タイトルの1つと予想されるLittleBigPlanet 2、E3に向けても多くの続報が登場すると思われます。

どう見ても正気の沙汰とは思えないこの画像は、アンドロイド端末とウィンドウズモバイル、そしてiPhoneとiPod Touchの3大プラットフォームを5台組み合わせて組み上げられた携帯端末ギター!です。

これを開発したSteffest氏はモバイルデバイスのプログラム技術者で、自身が講演するクロスプラットフォームのモバイル開発イベントの為にこのギターを開発したとの事。いや……言葉はわかるが意味がわからない。

氏はこの3プラットフォームに対応するピアノとドラムのシーケンサー機能を実装したモバイルアプリを開発、ここに既存のギターアプリやマルチエフェクターアプリを加え、あとはバッテリー駆動のスピーカーにネック付けてガムテープでがっしがしに据え付けて出来上がり!

という事で演奏してみた動画が登場する訳ですが……見た目のカオスさとインチキ臭さからはまったく想像付かない高クオリティ!この上演奏まで上手いって世の中どうなってるんだ……。氏が歌うのは懐かしいニール・ダイアモンドのCracklin Rosie、曲も素晴らしさも相まって恐ろしくカオスな動画に仕上がっています。天才ってすごい……。

先日とても美しい新スクリーンショットが公開されたRage、カーマックがようやく本気で取り組み始めたid Tech 5とid Tech 6エンジンですが、Bethesdaが開催した先月末のイベントにおいてBethesdaの副社長を務めるPete Hines氏が来るidのタイトル達について言及、「彼らが開発中のDoom 4とRageはid Softwareの本当のポテンシャルを世界に見せつける事になるだろう」と発言しました。

Hines氏はid Softwareと共にある事が大きなアドバンテージだと述べ、idのシュータージャンルへの豊富な経験と専門知識がBethesdaにもたらされている事を明らかにしています。

Rageの出来上がりも凄まじい事になっていますが、今年のQuakeconではDoom 4の登場も期待されており、長らく奮わなかったidですが今年の夏は熱い事になりそうです。

Rageのエンジンであるid Tech 5は、Enemy Territory:Quake Warsで開発されたメガテクスチャー技術を大きく改善した物で、CUDAやLarrabeeのサポートも果たされ、近年流行の技術を一通り実装しつつ、カーマックらしい哲学に溢れたユニークなエンジンとなっています。

さらに開発が進められているid Tech 6はDoom 4に採用されるか?とも噂されており(id Tech 5で作られるという話も同様に存在します)、エンジンとしてはカーマックらしくOpen GLベースの物で、ボクセルモデリングにレイトレーシング、物理演算などに注力した革新的なエンジンとされています。ただカーマックは現在のコンソールでこれを実現するハードウェアが無いとも発言しており、Rageの完成度が今後のロードマップに影響を与えそうな気配ではあります。

ボクセルにレイトレという進路、そしてid Tech 5でのOpen CL採用など奇しくもエンジン技術での大きなライバルでもあるCryEngineと同じ進路を指し示しており、両エンジンの新タイトルCrysis 2とRageの成功やパフォーマンスは今後のゲームビジネスを大きく左右する指標ともなりそうな状況になっています。

現在W3Cが策定中のHTML5、現在はドラフト中で2012年3月の正式勧告を目指して調整が進められています。すでに既存のブラウザも段階的にHTML5対応を始めており、ローカルのデータベース機能の実現やJavascriptを用いたCanvasエレメントなど、これまで以上にアプリケーション的なコンテンツの登場が期待されています。

ゲームにおいてもQuakeがHTML5やWebGLで再現されたり、MMORPG的なゲームを実現するHTML5用ミドルウェアなども既に開発が進められていたりと、考えるだけで恐ろしいような楽しいような未来がもうそこまでやって来ています。

前置きが長くなりましたが今日紹介するのはHTML5とCanvas、Javascriptを用いて作られた3Dテトリスらしき”何か”「TORUS」です。作者のBen Joffe氏はYahooで働いている技術者との事で、これは趣味と興味からコンテスト用に作られた物との事。氏はこの他にも3D関係のツールやカラーピッカーなども制作しており、html5習得を目指すなら非常に良い教材になるかもしれません。

本日のニュース一覧

- 動物ロックバンドマネジメントシム「ROCKBEASTS」のゲームプレイトレーラーが公開、イギー・ポップも出演

- 可愛いビーバーがカストル・ウッズを案内する「ダイイングライト:ザ・ビースト」の新トレーラーが公開

- Hotline MiamiやSWAT 4にインスパイアされたDoor Kickers系タクティカルシューター「Phantom Squad」が本日発売、ローンチトレーラーも

- 「ENDLESS Legend 2」の早期アクセス版ローンチが9月22日に延期、新たな体験版のリリースも

- 2002年の名作が現世代に復活する「Stronghold Crusader: Definitive Edition」の販売が発売から2日で10万本を突破

- 「DOOM: The Dark Ages」の“アトラン”を再現するマクファーレン・トイズ製スタチューのイメージが公開、予約開始はまもなく

- 「Call of Duty: Black Ops 6|Warzone」と人気アニメ“アメリカン・ダッド”のコラボレーションがアナウンス、スタンとロジャーを再現するトレーサーパック2種を発売

- ヴェックスの魅力的な外観カスタマイズを紹介する「ボーダーランズ4」の新たな解説映像が公開

- ゲイブが最近の日課やAI技術に対する見解を語る貴重なインタビュー映像が公開

- ニール・ブロムカンプ監督が開発に携わるサイバーパンクバトルロイヤル「Off The Grid」のSteam版が本日リリース、ローンチトレーラーも

- 強大なボスや新武器を導入する「ICARUS」の“Great Hunts”拡張が本日リリース、ローンチトレーラーも

- “ナイルに死す”をビデオゲーム化するポワロシリーズ最新作「アガサ・クリスティ – ナイルに死す」の発売日が2025年9月25日に決定

- 人気物理パズルシリーズ最新作「Bridge Constructor Studio」のPCとコンソール、モバイル版が本日発売、リリーストレーラーも

- Prime Gamingメンバー向けに「ENDLESS Space 2 Definitive Edition」と「Besiege」の期間限定無料配布が開始

- 映画「Mortal Kombat II」初のトレーラーがお披露目、公開は2025年10月24日

- 「Saber Interactive」が新作の発表を示唆するティザーサイトをオープン、謎の映像も

- Epicが「シヴィライゼーション VI」の期間限定無料配布を開始、次回の無料タイトルは“Legion TD 2”

- Netflixが「Assassin’s Creed」実写ドラマシリーズの製作を遂に開始、2人のショーランナーも

- 巨大な生き物の背中に人類の集落を築くコロニー運営シム「The Wandering Village」のコンソールとPC製品版1.0が本日発売

- ローグライトRPGオートバトラー「He Is Coming」の早期アクセス版が本日発売、ローンチトレーラーも

- Mac版「サイバーパンク2077 アルティメットエディション」のローンチトレーラーが公開、アップデート2.3の概要紹介トレーラーも

- 人気ホラーCo-opシューターシリーズ最新作「Killing Floor 3」のローンチトレーラーがお披露目、発売は7月24日

- Co-opスペースアクション「Void Crew」のコンソール対応がアナウンス、発売は9月4日

- “Oblivion Remastered”の開発を担当した「Virtuos」が270名規模のレイオフを実施

- オムニ社の高層ビルを攻略する「RoboCop: Rogue City – Unfinished Business」のローンチトレーラーがお披露目、発売はまもなく

- “The Elder Scrolls”の誕生と成功を支えたJulian LeFay氏がOnceLost Gamesを退社、共に「The Wayward Realms」の開発を率いたTed Peterson氏がお別れのメッセージを公開

注目タイトル記事一覧

おこめの「The Elder Scrolls V: Skyrim」記!

「4コマ:攻撃しようにも」

“Skyrim”記リターンズバックナンバー

かわいい子達がたくさんいるのでよかったらどうぞ。

アーカイブ

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

doope.jpについて

当サイトに関するご質問等はお問合わせフォームをご利用頂くか、またはメールで[doopeinfo@gmail.com]までお問い合わせ下さい。

Site Menu

PC | PlayStation 4 | Xbox One | Wii U

PlayStation 3 | Xbox 360 | PS Vita | DS

Mobile | Movie | Rumor

Culture | lolol | Business | Other

RSS feed | About us | Contact us

About the author

かたこり( Twitter ):洋ゲー大好きなおっさん。最新FPSから古典RPGまでそつなくこなします。

おこめ( Twitter ):メシが三度のメシより大好きなゲームあんまり知らないおこめ。洋ゲー勉強中。