- iOS用タイトル等を手掛けるSarbakan Game Studioが今後「Kinect」用タイトルの開発にも取り組む事を発表、現在2タイトルを計画中

- セールスが好調な「Gran Turismo 5」、スペインではローンチから4日間で92,000本を販売

- インゲームアプリケーションでの有料コンテンツ販売は2015年までに110億ドル市場に達する、イギリスの調査会社Juniperが調査

- オーストラリアのレーティング機関OFLCにて謎の任天堂タイトル「001」と「002」、「003」がレーティング通過、001はユーザークリエイトコンテンツを含み、003はオンラインサポートを含むタイトル、海外ではゼルダ関連とも予想

- “Best Buy”のモバイルアプリ「The Best Buy Gaming」がカメラでバーコードを読み取る事による下取り価格の提示機能を実装

- Xbox Liveの「Games on Demand」タイトルが小売バージョンと互換性が得られない問題が発生、Rainbow Six Vegas 2ではCo-opプレイが2バージョン間でプレイ出来ず、LEGO Rock Bandでは曲のエクスポートが出来ない状況に

- ロサンゼルスで「Marvel vs. Capcom 3」のフードファイトイベントが開催……最新ビルドのMvC3もプレイアブル展示

- クリストファー・ノーラン監督がインセプションのゲームプロジェクトが具体的に進行中である事を示唆

- 「PlayStation Move」が全世界で410万台出荷を記録、ソニーが発表した海外と日本のプレスリリースの違いにトラブルも

- Rovioの大ヒットアプリとなった「Angry Birds」がAndroidで700万ダウンロードを達成

- Moveの開発を手掛けたAnton Mikhailov氏がKinectを批判、深度センサーが30FPSである事とレイテンシの存在を指し、ダンスはまぁOK、ヨガには最適、しかし素早いパンチを繰り出したければそれは難しい

- 任天堂がブラック・フライデーを含む週に150万のコンソールを販売、内訳はDSが90万台、Wiiが60万台

- Irish TimesがアイルランドのGameStopが今会計年度で164万ユーロの損失を形状したと報告、GameStopのディレクタは現在の経済不況とコンソールの販売サイクルに照らして十分な状態と発言

- 「Battlefield: Bad Company 2 Vietnam 」のリリースが22月21日に決定、VIP Map Pack 7は12月1日リリース

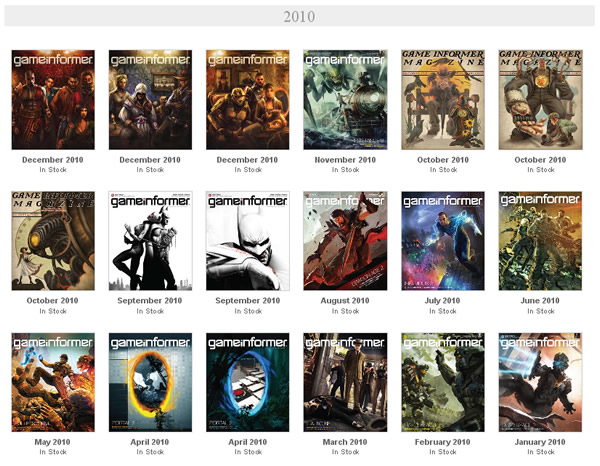

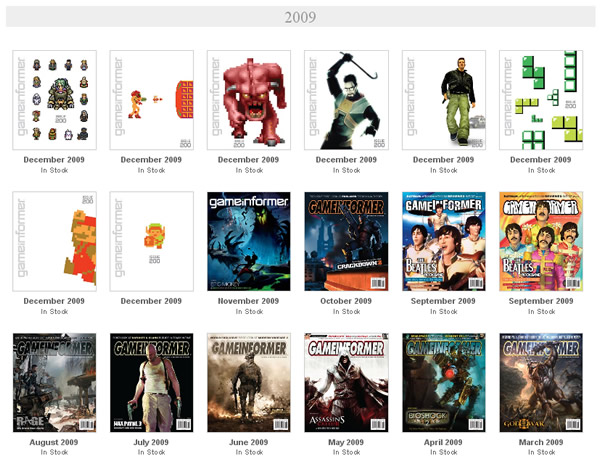

毎月素晴らしいカバーアートで楽しませてくれるお馴染みのゲーム情報紙「Game Informer」誌、Webサイトの情報でもお馴染みのGame Informerがアメリカ国内で発行される雑誌の中で”支払いが確認された”発行部数ランキングで7位に選ばれた事が明らかになりました。

これはメディアモニタリングサービスを専門に行っている調査会社BurrellesLuceが昨日発表した2010年1月1日から2010年6月30日まで6ヶ月間の調査レポートから明らかになったもので、Game Informerの発行部数は436万4170部となっており、なんと5位のナショナル ジオグラフィック誌の449万3110部と13万部差にまで迫る普及を見せています。

さらにご存じTIME誌や家庭向け雑誌大手のFamily Circle誌、人気男性誌のMaxim等、良く知られる一般紙を部数で大きく引き離しており、一概には信じられない様な普及を見せている事が判ります。

Game Informer誌に見られる近年の変化

近年のGI誌は紙メディアにおけるデザインの限界にチャレンジするようなカバーアートに加え、ストイックな紙面デザインなども含め、これまでの”ゲーム雑誌”的ではないデザインに路線を変更しており、非常に洗練された内容になっているながらも、所謂従来の”売れる雑誌”のデザインとは若干違う印象も受けます。

ちなみに2009年に発表されたBurrellesLuceの調査結果におけるGI誌の発行部数は350万7598部となっており、今回の調査結果では90万部近い成長を見せています。国内外で紙メディアの”死”が叫ばれる中、90万部近く発行部数を伸ばす事も脅威的な成長だと言えそうです。(※ ナショナル ジオグラフィック誌は2009年の調査結果から50万部ダウン)

上記の挑戦的なデザイン変更を行いながらGI誌がここまでセールスを伸ばしている背景には1メディアとしての成功だけではなくアメリカにおけるゲーム産業自体の隆盛に関係がありそうです。

今年に入り海外のゲーム産業は黄金期に入ったとも評される事や、7月にはアメリカでの産業別消費者満足度調査からコンソールゲーム産業が自動車産業や銀行、ホテルを下し最も満足度の高い産業に選ばれてた事(参考:過去記事)、代表的な大手イベント等から感じられる消費者層や規模からも産業全体の成熟がありありと感じられます。

こういった状況と共に、前述のGI誌の2010年以降のデザイン変更などがどのように関係しているのか、以下に掲載した2010年のカバーアートと2009年のカバーアートの一覧に見られる変化と、今回の大きな成長を見せた調査結果からは産業の成熟と共に”消費者層の成熟”も同時に進行している様子が垣間見られる興味深い事象だとは言えないでしょうか。

2006年にリリースされたCriterion Gamesの”Black”を手掛け、Codemastersが現在開発を進めている”Bodycount”の開発途中で同社Guildfordスタジオを去る事となったStuart Black氏が、新たに”Sniper: Ghost Warrior”で知られる「City Interactive」に参加した事が明らかになりました。

現在は来年リリース予定のPS3版Sniper: Ghost Warriorの開発を進めているCity Interactiveですが、新しいストリー駆動のWWIIシュータータイトルを手掛けているとの事で、Stuart Black氏はこの新作の開発リードを務めるとの事。

なお、このWWIIタイトルはロンドンに新設されたCity Interactiveの新スタジオで開発が進められているとの事で、Black氏はこのスタジオと共に開発を行う事が記されています。

Sniper: Ghost Warriorで一定の評価を得たCity Interactiveが取り組むこの新作は史実に忠実で歴史に敬意をはらったシネマティックなストーリー物との事で、個性的なBlack氏とCity Interactiveがどういった化学反応を見せる事になるのか、今から続報が楽しみです。

ケーブルテレビ業界の巨人Comcastの子会社としてゲーム情報や特集映像等でもお馴染みのTVネットワーク「G4」がESAが運営する巨大ゲームイベント”E3″の公式放送会社として3年間の独占契約に署名、これまでも同様の契約を交わしてきた両社が今回新たに複数年の契約を取り交わす事で協力の枠を拡げた形となりました。

G4とESAの合意内容は”中断のないプレスカンファレンスの放送”やE3にて公開される全ての映像メディアへのアクセス権を含む内容である事が記されていますが、近年ではE3以外の各種ゲームイベント等でもネット配信の利用と有用性の拡大は最早無視出来ない状況となっており、今回行われた両者の関係強化はネット上での有料放送の一般化なども想起させる印象深い内容だと言えそうです。

毎週お届けしているUKチャートの調査等でお馴染みの市場調査企業GfKが新たにデンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデンのゲームセールス集計を開始する事が明らかになりました。この発表に併せ2010年10月のセールスランキングも発表されています。

毎週お届けしているUKチャートの調査等でお馴染みの市場調査企業GfKが新たにデンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデンのゲームセールス集計を開始する事が明らかになりました。この発表に併せ2010年10月のセールスランキングも発表されています。

GfKによると北欧地域のゲーム市場はヨーロッパでも上位5地域に入る規模との事で、GfKのゲーム市場調査プロジェクトマネジャーを務めるMagdalena Jonsson氏はノルウェーの市場研究が今回の統合調査の実現に繋がった事を語っています。

また、スウェーデンのゲーム産業組合に所属するアナリストMartin Lindell氏は今回の北欧チャートの実現について、北欧市場への一般的な感心以外にも北欧で売れるゲームの追跡調査は地域のゲーム産業で活躍するプレイヤー達からも待望されていた物だったとその有用性を強調しています。

以下、北欧5ヶ国の10月ゲームセールスランキング20位は以下の様になっています。

- 1位. FIFA 11 (EA)

- 2位. Medal Of Honor (EA)

- 3位. Fallout: New Vegas (Bethesda)

- 4位. World Of Warcraft (Activsion Blizzard)

- 5位. Fable III (Microsoft)

- 6位. NHL 11 (EA)

- 7位. New Super Mario Bros (Nintendo)

- 8位. World Rally Championship 2010 (Black Bean Games)

- 9位. Civilization V (2K)

- 10位. Star Wars: The Force Unleashed II (Activsion Blizzard)

- 11位. The Sims 3: Late Night (EA)

- 12位. Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision Blizzard)

- 13位. Pro Evolution Soccer 2011 (Konami)

- 14位. Battlefield Bad Company 2 (EA)

- 15位. The Sims 3 (EA)

- 16位. Sports Champions (SCE)

- 17位. Starcraft II: Wings of Liberty (Activision Blizzard)

- 18位. Castlevania: Lords of Shadow (Konami)

- 19位. Mafia 2 (2K)

- 20位. Halo: Reach (Microsoft)

11月上旬のローンチ以降、好評なセールスが報じられていたXbox 360用のモーションコントローラー「Kinect」、北米ローンチではリリースから10日間で100万セールスに達した事がマイクロソフトから発表されましたが、昨晩お馴染みMajor Nelsonが新たにKinectの世界的な販売がリリースから25日間で250万セールスを突破したと発表しました。

Major Nelsonではこのマイルストーンがクリスマス・セールが始まった先週のブラック・フライデーによるボトムアップにより達成された旨が記されており、マイクロソフトが今年のホリデーシーズンで目指す500万台セールスの記録に向けて順調に駒を進めていると言えそうです。

昨晩Eurogamerにて今週のUKチャートが発表、ポリフォニー・デジタルが長い開発期間を経て遂に完成させた「Gran Turismo 5」がトップを飾り、3周目の首位を狙っていたCall of Duty: Black Opsを下しました。

また、3位にはこちらもシリーズ最高傑作との高評価を得たAssassin’s Creed: Brotherhoodがランクイン、先週3位だったNeed for Speed: Hot Pursuitは6位にランクダウンしています。

そして期待のEpic MickeyはWiiチャートで11位にランクしたものの、総合ランクでは残念ながら40位以内に入る事は叶わず、いよいよ明日迎える北米でのリリースに注目が集まります。40位までのランキング詳細は以下の様になっています。

- 1位. Gran Turismo 5

- 2位. Call of Duty: Black Ops

- 3位. Assassin’s Creed: Brotherhood

- 4位. FIFA 11

- 5位. Just Dance 2

- 6位. Need for Speed: Hot Pursuit

- 7位. Wii Party

- 8位. Art Academy

- 9位. Wii Sports Resort

- 10位. Fallout: New Vegas

- 11位. Professor Layton and the Lost Future

- 12位. Kinect Sports

- 13位. Wii Fit Plus

- 14位. Red Dead Redemption: Undead Nightmare

- 15位. Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1

- 16位. Sonic Colours

- 17位. New Super Mario Bros. Wii

- 18位. WWE SmackDown vs. RAW 2011

- 19位. LEGO Harry Potter: Years 1-4

- 20位. Mario Kart Wii

- 21位. Toy Story 3

- 22位. Football Manager 2011

- 23位. New Super Mario Bros.

- 24位. The Sims 3

- 25位. Medal of Honor

- 26位. Just Dance

- 27位. F1 2010

- 28位. Star Wars: The Force Unleashed II

- 29位. Pro Evolution Soccer 2011

- 30位. Dance Central

- 31位. Fable III

- 32位. Michael Jackson: The Experience

- 33位. The X-Factor

- 34位. GoldenEye 007

- 35位. Halo: Reach

- 36位. Guitar Hero: Warriors of Rock

- 37位. Super Mario Galaxy 2

- 38位. Vanquish

- 39位. Red Dead: Redemption

- 40位. 007: Blood Stone

- イギリスのゲーム情報紙Gamesで「Batman: Arkham City」特集、操作可能なビークルの登場は無し、バットマンこそが究極のビークルと説明

- PlayStation Eyeを利用した格闘ゲーム「Kung-Fu Live」のリリースが12月7日に決定、価格は14.99ドル

- かつてElectronic ArtsのVPとGlobal Online divisionのCOOを務めたNanea Reeves女史がゲームストリーミングサービスの「Gaikai」に参加

- Blizzardが「World of Warcraft: Cataclysm」の世界的なローンチイベント開催をアナウンス、イギリス、アメリカ、フランス、ドイツ、ロシア、スウェーデン、オランダ、台湾で開催、イギリスのイベントは12月6日にウエストミンスター区のレスター・スクウェアで開催

- Krome Studiosが「Game Room」にAtari 2600とIntellivisionのアーケードタイトルを含めた”Game Pack 012″をリリース、Pitfall IIやVectron、プーヤンなどを含む

- セットトップボックス”MicroConsole”の発売日も決定したゲームクラウドサービス「OnLive」がタイトル購入でMicroConsoleが当たるキャンペーンを発表

- GameStopが「Halo: Reach」の第一弾DLC”Noble Map Pack”のプレオーダーを受け付け開始、予約特典にスパルタン用の燃えるヘルメット”Mark V Spartan Flaming Helmet”が付属

- 先日イギリス政府の支援の元ロンドンで開催されたLGC(London Games Conference)にアナリストBen Keen氏が登壇し「物理メディアのゲーム市場は最早回復しない」と発言、パッケージ産業のピークは2008年と分析

- 「Windows Phone 7」は15,000のデベロッパが参加し、3000タイトルのゲームが開発中、マイクロソフトでモバイルプラットフォームサービスプロダクトマネージメントのディレクターを務めるTodd Brix氏が発言

- 映画版「Halo」はまだ存在する、マイクロソフトのFrank O’Connor氏がさらなる資金の投下を示唆

- 「Assassin’s Creed: Brotherhood」の無料DLC第一弾”Animus Project Update 1.0″が12月14日にリリース、新しいゲームモードにモン・サン=ミシェル等を含む新マップが登場

Takeoff Monkeyが開発を手掛けクイズとトリビアをテーマにしたゲーム”Phrases”が、2009年の8月以来15ヶ月にわたって月間アクティブユーザー数のトップを保持し続けたZyngaの「Farmville」を下し、1位に輝いた事が明らかになりました。

Farmvilleは今年の初めにアクティブユーザー数のピーク8400万ユーザーに達して以降ペースを落とし始め、現在では月間5390万アクティブユーザーにまで減少、今もユーザー数は減少の一途を辿っています。

流動の激しいソーシャルアプリの中で15ヶ月にも渡ってトップに座し続けた事は脅威的で、ピーク時のアクティブユーザー数の記録更新はかなり困難な事と思われます。

しかし、今回のPhrasesの健闘を余所にZyngaは現在アクティブユーザー数の上位7タイトルの内、5タイトル(FarmVille、Texas HoldEm Poker、FrontierVille、Mafia Wars、Cafe World)を擁しており、まだまだその支配力に陰りが見える事は無さそうです。

いよいよ今年も近づいてきたクリスマスの足音、大人達の事情はさておいて子供達にとっては一年の中でも大きな楽しみの1つであるイベントである事は今も昔も変わりません。やはり今の子供達は最新のゲーム機が欲しいよねきっと!と思っていたら案外そうでは無い模様で、お馴染みアメリカの調査会社ニールセンが興味深い調査結果を発表しました。

ニールセンがホリデーシーズンに先駈けて北米で行った”子供達が今後半年以内に欲しいと考えている物調査”において、近年大きな普及を見せるiPadやiPod touchの需要がすでにコンソールを追い抜いてしまったとの事で、新たなプラットフォームとも言われるモーションコントローラーにはあまり興味を持っていない事が調査結果には記されています。

調査は6歳から12歳の子供達を対象に行われており、多くのデジタルデバイスやコンソールを抑えiPadが31%で欲しい物No1に、以下コンピューター、iPod touchと続き、ようやくDSが登場、そして大きくポイントを落としPS3が5位にランクイン。

3DSやWiiはさらに下位にランクし、Xbox 360に至っては電子ブックリーダー並という結果に終わっており、なんとも興味深い結果となっています。

なお、13歳以上の子供達への調査結果はさらに衝撃的な内容となっており、コンピューターが1位にランクイン、そして次点は自分用のテレビ、3位にはiPhone以外のスマートフォン、そしてiPad、ブルーレイプレイヤー、電子ブックリーダーが並び、やっとその後にWiiが登場、以下コンソールやモーションコントローラーといった新ハードウェアには驚く程興味が薄い事が見受けられます。

先ほどActivisionが「Murder Your Maker」のタイトルを名付けた謎のティザーサイトをオープン、ソースにはVGAを示唆するキーワードが並べられており、どうやらVGAで発表予定の新たなタイトルだと考えられます。

Activisionは昨年のVGAでTrue Crimeの新作を発表しており、より賑やかになる今年のVGAでタイトルの発表が行われると考えるのは順当だと言えそうです。

先日BioWare新作が登場するとのティザー映像をご紹介しましたが、以降新作発表を匂わせる新しい映像が続々と登場しており、バイオハザード新作や、Battlefield新作、果てはアンチャーテッド3やHalf-Lifeのエピソード3など多くのタイトルが候補に挙げられています。

以下に現在Spikeが公開しているティザー映像を掲載しました。12月11日のVGAが一体どのようなイベントになるのか、新作の影が見え隠れする映像でテンションを上げてスタートを待ちたいと思います。

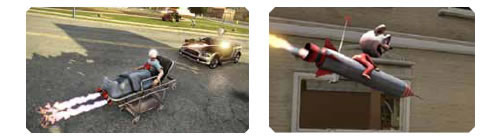

昨日Official PlayStation Magazineがフランチャイズの再生を担う最新作「Twisted Metal」の特集記事をPDFで公開(※ PDFが開きます)、未見のスクリーンショットが多数掲載され、ジャッフェのインタビューも掲載された10ページに渡る読み応えのある内容となっています。

今回はその中に登場した新しいスクリーンショットをまとめてご紹介。イメージには果たして乗り物と呼べるのかどうかすら定かでない”Speedy”と名付けられた巨大なタイヤ?が登場、Axelが使用するというこのSpeedyは2門のガトリングガンを装備しており、爆発性のスパイクをホイールから発射すると記されています……。

その他にも救急車や、強力なエンジンを搭載した中型車”Death Warrant”、レッカー車、70年代のセダン等の登場が明記されていますが、ジャッフェは新生Twisted Metalが旧シリーズの様なオールドスクールなゲームにはならないと語っており、PS3のパワーにより生まれ変わった本作のアクションの競合にH.A.W.X.新作の名前を挙げています。ジャッフェそれはジャンルが……。

ジャッフェが戦友Cory Barlog氏にエール、マッドマックスはTwisted Metalの直接的なライバルになる

また、イギリスの情報サイトのgamesではジャッフェがインタビューに登場、元々映画が作りたかったジャッフェが一介のゲームテスターから時代の寵児へと上り詰めたプロセスや、ゲーム業界でもっとも口が悪いとしばしば評されるジャッフェのスタンスの要因となっている事などにも言及(出身地であるバーミンガムやアメリカ南部に根付く人種的なファンダメンタリズム(※ 原理主義)が自身の好戦的なスタンスの要因だそうです)する非常に興味深い内容となっています。

そしてジャッフェはGod of Warについても語り、それぞれのシリーズタイトルを褒めつつも、そもそもビジネス的な側面から3部作構成を謳う事が気にくわない事等をFuckFuckと揶揄しつつ、かつて共にGod of Warを作り上げた戦友Cory Barlog氏の存在について珍しく言及しています。

ジャッフェは前述のFuck連呼を踏まえた上でCory Barlog氏を天才だと評価、コリーが(GoWで)成し遂げた事はアメージングで偉大な事だと述べ、コリーを愛していると発言しています。

そしてCory Barlog氏が現在“Just Cause 2″を手掛けたAvalancheとタッグを組んで進めているとされる映画”マッドマックス”のゲームタイトルが新生Twisted Metalの直接的な競合タイトルになると考えている旨を語り、マッドマックスがどのように登場するのか強い感心を持っている事を明かしています。

ゲーム開発者であり続ける事の一番の理由を聞かれたジャッフェ

Twitterでも毎日毎日あーでもないこーでもないfuckfuckと呟きまくっているジャッフェ、インタビューでもそのスタンスは同じですが、インタビュの最後に”ゲーム開発者である事の一番の理由”について聞かれたジャッフェは「それは正直に?」と聞き返し、暫く考えた後に思慮深く、インタビュアーに対して次の様に語っています。

「それは君がきっと皆が良いと考えるだろうってアイデアを持っている時だよ」「たぶん世界はこのアイデアを愛してる、多分みんなはやらない、でもそんな時君はたいていノートの前に座ってる時で、ひらめきだけが君の頭の中にある」「そして君はこう思うんだ、”やべえ!こりゃくそクールだ”」そしてジャッフェはこの瞬間がまるで自身が偉大なロックスターの様に何でも成し遂げる事が出来る万能感を感じる時だと語っています。

これこそがクリエイティブの対価だと語ったジャッフェは、この小さな瞬間を過ごす事がゲームを開発する理由だと述べ、これが間違い無くセックスよりも気持ちが良い物で、輝かしい家庭料理を食べることすら凌駕すると説明しています。

しかし、ジャッフェはこれよりも良い物がただ1つだけ存在すると続け、それが子供達(※ ジャッフェには二人の息子がいます)からのハグと彼らの”笑い”だと明かしています。

そしてジャッフェは、この我が家に帰る様な、しみじみと感じる感覚が世界で最もベストな事象であると認識する”あなた自身の一番良い部分”が、前述の脳内に存在する素晴らしいアイデアと直接繋がっていると感じる事の意味について、クリエイティブに携わる人間ならば何を言いたいか判るはずだと発言を締めています。

以下に新しいスクリーンショットを多く掲載していますが、上述のようなジャッフェのアウトプットまでの過程を踏まえた上で、この素晴らしくバカバカしいイメージ達を見ればまた違った愉快な楽しい一面が生まれるのではないでしょうか。

- 「LittleBigPlanet 2」のサックボーイが乗り込めるビークル等のオブジェクト操作をサポートする”Controlinator”システム解説トレーラーが公開

- 「DC Universe Online」のゴッサムシティ周辺の新スクリーンショットとトレーラーが公開、アーカム精神病院やエースケミカルなどの名所が登場

- 「Nail’d」のハイテンションな新トレーラーが公開、リリースは11月30日、対応プラットフォームはPS3、Xbox 360

- 「Steam」の新セール”Give & Get”が11月30日まで開催、欲しい物リストを作成する事でゲームが当たるキャンペーンも

- 北朝鮮と韓国の衝突は「Homefront」のリリースに影響を与えないとTHQが明言、北米リリースは3月5日、対応プラットフォームはPS3、Xbox 360、PC

- 「Unreal Development Kit」ベータ最新版のアップデート内容が公開、オブジェクト移動や回転等の新ウィジェットやパースペクティブビューのサポート、透過テクスチャーの視認性アップなどオーサリングに関わるアップデート、ベータで登場した新要素の概要紹介トレーラーも公開

- 噂:「Marvel vs. Capcom 3」にX-23、ウェスカー、MODOK、マグニートが登場する3つ目のエピソードトレーラーが公開か

- 「Call of Duty: Black Ops」の超絶トマホークキル動画、そんな狭いとこ……

- 「Fallout: New Vegas」でジャストダンス!

- 「Zynga」と「Playdom」が争っていた人材及び機密情報流出に関する裁判が終結、詳細は不明ながら両社は和解、ZyngaはPlaydomを買収したディズニーに対するリスペクトを示し和解に満足する旨を発表

- PS3版「Call of Duty: Black Ops」のユーザーが他プラットフォームとの差異を理由にActivisionに対する編近を要求する署名運動を展開

1996年に公開され監督・脚本・主演を務めたスリング・ブレイドの公開で一躍注目の役者に成り上がったビリー・ボブ・ソーントン、以降オリヴァー・ストーン監督でショーン・ペンが主演を務めたUターンでの怪演やシンプル・プランで演じた複雑な役柄等、俳優デビュー当時は見る度に顔が違うカメレオン俳優として注目を集め、今では泣く子も黙る超実力派の俳優として、或いはアンジェリーナ・ジョリーの元旦那としての認知度も高いでしょうか。

そんなビリー・ボブ・ソーントンがテレグラフ誌にて私見と断った上で”ハリウッドの映画産業が歴史上最悪の映画を作っている時代に我々は暮らしている”と発言、その背景にハリウッドのゲーム産業が映画をビデオゲーム世代に向けた物にしてしまっている状況があると批判しました。

ソーントンは自分の息子がビデオゲームにどっぷり浸かっている事を挙げ、ゲームはおもしろ半分に人を殺していると批判、暴力表現を有する映画には伝統的にある種のレッスンが常に存在したと思うとの見解を述べています。

と、ここまで述べて次の映画の宣伝になる訳ですが、ソーントンは本日から上映がスタートするFasterに言及、ザ・ロックのアニキことドゥエイン・ダグラス・ジョンソン主演のこのアクション映画が前述の様な安易な暴力が存在しないとアピール、刑務所や殺人者が生み出す現実的な物が描かれており、70年代の作品に似た作風には近年流行のCGや3D、ファンタジーなどに依存しないと述べ、Fasterが”本物の映画”であると強調しました。

結局の所新作”Faster”のプロモーションとも取れる内容ですが、興味深いのはゲームが映画に接近する事への揶揄やメディアの在り方などに議論が集中する中、映画産業もやはりゲームという巨大なメディアに影響を受けている事がビリー・ボブ・ソーントン級の俳優から口に出る事が、ゲームコンテンツの広い一般化を指す物であるという事ではないでしょうか。

暴力や死にレッスンが存在する映画もあれば、何の教訓も無い”死”やヒロイズムが散りばめられた映画も存在しており、最早要素の含有率に関わる問題として、ゲームも同様に様々な”物”が存在すると言えます。しかしビリー・ボブ・ソーントンの語る事が全く的外れとは言えない点があり、言及の中で指された”レッスン”がイニシエーションや通過儀礼を指した物だと考えた場合、映画とゲームの間にはまだかなりの隔たりがあるとも感じられます。この辺りが昨今議論の的となるメディア間に差異をもたらす言語の違いに大きく関係しているのかもしれません。

Treyarchがリリースしたシリーズ最新作”Call of Duty: Black Ops”の大きな成功により、「Call of Duty」シリーズに加入モデルやマイクロトランザクションビジネスが開始されるとの噂が続いていますが、Activision PublishingのCEOを務めるEric Hirshberg氏がシリーズのマルチプレイは今後もパッケージ以外は無料であるだろうと言明しました。

Hirshberg氏はActivisionがFPSシリーズを利用した新しいマネタイズの検討を行っている事を明かした上で、オンラインの加入ビジネスが開始されるとの噂について”議題に存在していない”とはっきりと否定の言葉を述べています。

マルチプレイへの課金にはっきりと”No”と答えた氏は、Call of Dutyシリーズのゲームプレイにおいてオンラインコミュニティに接続する経験はゲームにとって不可欠な物で、マネタイズの対象では無いと語り、マルチプレイはパッケージの一部だと強調しました。

マネタイズの検討を行っている事は以前からActivisionにより言及されており、今回のHirshberg氏の発言が意味する事はフランチャイズの拡張/スピンアウトか、それとも新規フランチャイズの構築か、或いはBattlefield Heroes的なフリーミアムモデルの登場を意味する物か、いずれにしても今後もActivisionのメインIPである事は間違い無いCall of Dutyシリーズ、今後の動向に注目です。

先日にはXbox 360用のモーションコントローラーKinectもローンチも果たし、セールスの好調が伝えられるPS3用モーションコントローラー「PlayStation Move」を含め、各コンソールとも遂にモーションコントローラーが出揃いました。

今後はホリデーシーズン含め、この新しいゲーム体験を各社どのように訴求していくか、そして魅力的なコンテンツのリリースを実現するか、新たなレースのスタートとなる訳ですが、アメリカでポピュラーなサイエンス雑誌として知られるPopular Science誌が企画した2010年版”Best of What’s New”にてPlayStation Moveが”最も没入型のゲームコントローラー”を受賞しました。

Popular Science誌はMoveの”非常に正確な精度”を高く評価、他プラットフォームのモーションコントローラーが子供向けだと感じるハードコアゲーマーを引きつけるのに十分な能力を持っていると評価しています。

また、品薄状態が続いているMoveの販売についてSCEAの上級VPを務めるPeter Dille氏はこの不足が2月まで続く状況にある事を明かしており、Moveの想像を超える需要量を予期できなかったと語っています。

ドリルがぎゅんぎゅん廻るハイクオリティなビッグダディのコスプレ用レプリカやハイクオリティなMass Effectに登場したN7アーマーの制作等で知られるHarrison Krix氏が昨年手掛けたポータルガンのレプリカがオークション形式で販売される事が明らかになりました。

オークションは12月7日から開始され、この売上げはPAXイベントでお馴染みのPenny Arcadeが運営するアメリカやイギリス、カナダなどで入院生活を送る子供達へゲームやオモチャの寄贈を行っているChild’s Playに寄付されるとの事。

Harrison Krix氏は2009年に仕上げた最初のポータルガンのレプリカ開発以降、自身の生活が良い方向に変わった事を述べ、このポータルガンがもたらした変化を他の誰かの為に役立てたいと考えていた事を明かしています。

さらに、今回オークションに出品されるポータルガンにはなんとValveのスタッフ達によるサインが記されているとの事で、色々な思いが込められた超クオリティのレプリカが多くの病気に苦しむ子供達に”楽しさ”を届けられる様、オークションが盛況の内に成功する事を望んで止みません。

本日のニュース一覧

- 人気スケボーシリーズ最新作「skate.」のシーズン1トレーラーがお披露目、開幕は10月7日

- 累計プレイ時間やプレイヤーの死亡数を含む「ダイイングライト:ザ・ビースト」の天文学的な統計情報が公開

- Humble Bundleが“Chronicon”や“BloodRayne: Terminal Cut”を同梱する「Close Combat Collection」バンドルの販売を開始

- 新作ゴッドゲーム「Masters of Albion」の開発を進めているピーター・モリニューが引退を表明

- 手作りのフィギュアとストップモーションアニメでスコットランドの民話世界を描く「Judero」のコンソール版が国内外でリリース、ローンチトレーラーも

- 発売が迫る「Battlefield 6」の地域別解禁時刻がアナウンス、プリロードもスタート

- 現代兵器で中世世界を蹂躙する「Kingmakers」の早期アクセス版リリースが延期、Redemption Roadが最新の進捗を報告

- パークの運営を管理する様々なスタッフに焦点を当てる「Jurassic World Evolution 3」の解説映像が公開、発売は10月21日

- 第43回「Golden Joystick Awards」の部門別ノミネート作品が発表、最多ノミネートは「Clair Obscur: Expedition 33」

- ダークファンタジーアクションCastle of Heartのアップグレード/拡張版「Castle of Heart: Retold」が本日発売、ローンチトレーラーも

- ブロック崩しと拠点建築を融合させたサバイバルローグライク「BALL x PIT」のデモアップデートが配信、正式リリースは10月15日

- マーベル・ゾンビーズテーマの新シーズン“Undead Horde”のコンテンツを紹介する「Marvel Snap」の解説映像が公開

- 攻城戦のゲームプレイを紹介する「Dwarf Fortress」のプレビュー映像が公開、実装は近日中

- THQ Nordicが“Steam Nextフェス”向けタイトル3作品のラインアップを発表、「Tides of Tomorrow」と「REANIMAL」、「スポンジ・ボブ:海の荒神たち」の体験版を配信

- SIEが2025年9月北米/欧州のPS Storeダウンロードランキングを発表、「NBA 2K26」と「EA Sports FC 26」がPS5部門の首位を獲得

- Humble Bundleが多彩な“Warhammer”ゲームを同梱する「WAAAGHtober! A Warhammer Bundle」の販売を開始

- Vampire Survivors系3Dオートシューター「Megabonk」が発売から2週間で100万本販売を達成、同接ピークは8万8,000人超え

- 高難易度アクション「Hollow Knight: Silksong」をデジタルサックスでプレイし100%コンプリートした猛者が登場

- アモンの大幅強化を含む「ボーダーランズ4」のヴォルト・ハンター調整アップデートが遂に配信、変更点全まとめ

- アデプトゥス・メカニカスとネクロンの新たな戦いを描く続編「Warhammer 40,000: Mechanicus II」のSteamデモが配信、日本語対応済み

- サンドボックスオープンワールドRPG続編「Outward 2」の開発中に起こった愉快なバグを披露する公式モンタージュ映像が公開

- 巨大な多脚機械で戦うディーゼルパンクPvPvEアクション「SAND」のオープンプレイテストが始動、新トレーラーも

注目タイトル記事一覧

おこめの「The Elder Scrolls V: Skyrim」記!

「4コマ:攻撃しようにも」

“Skyrim”記リターンズバックナンバー

かわいい子達がたくさんいるのでよかったらどうぞ。

アーカイブ

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

doope.jpについて

当サイトに関するご質問等はお問合わせフォームをご利用頂くか、またはメールで[doopeinfo@gmail.com]までお問い合わせ下さい。

Site Menu

PC | PlayStation 4 | Xbox One | Wii U

PlayStation 3 | Xbox 360 | PS Vita | DS

Mobile | Movie | Rumor

Culture | lolol | Business | Other

RSS feed | About us | Contact us

About the author

かたこり( Twitter ):洋ゲー大好きなおっさん。最新FPSから古典RPGまでそつなくこなします。

おこめ( Twitter ):メシが三度のメシより大好きなゲームあんまり知らないおこめ。洋ゲー勉強中。